JR津軽線、廃止は本当に避けられないのか?地域交通の未来とは!?

豪雨被害で不通となったJR津軽線、存続か廃止か。沿線自治体との協議が難航し、ついに廃止が決定。バスやデマンドタクシー中心の地域交通へ!新たな取り組みで、過疎地域の未来はどうなる?

💡 JR津軽線の廃止は、人口減少や利用客の減少、災害による復旧費用の負担といった課題が背景にある。

💡 代替交通手段として、バスやタクシーなどの導入が検討されている。

💡 地域住民や自治体の意見が大きく、今後の地域交通のあり方が問われている。

それでは、具体的な事例を通して、JR津軽線の廃止問題について詳しく見ていきましょう。

豪雨災害による不通と存続の危機

津軽線は豪雨災害後、どうなりましたか?

存続・廃止協議中

南海トラフ地震は、確かにいつ来るか分からない脅威です。

✅ 南海トラフ地震の臨時情報発表を受けて、過去の地震報道と比較しながら、情報過多による不安と冷静な判断の重要性を説く。

✅ 30年前の大震災取材経験から、当時は情報が少なく、不安感が大きかった一方、現在は情報過多で、かえって混乱を招く可能性があると指摘。

✅ 地震発生の可能性を伝えることは重要だが、過剰な不安をあおるのではなく、冷静に備え、適切な行動をとるための情報提供が求められると訴える。

さらに読む ⇒TBS NEWS DIG出典/画像元: https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/241205情報過多は確かに不安を煽る面もありますが、冷静に判断し、適切な情報を得ることが大切ですね。

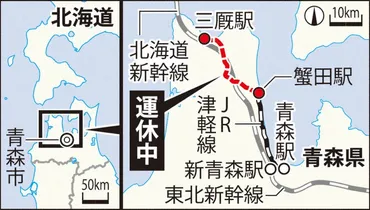

2022年8月の豪雨災害により、JR津軽線蟹田~三厩間が不通となり、復旧費用や維持費の負担が課題となりました。

利用者数が少なく、赤字ローカル線であったことから、JR東日本は沿線自治体との協議で、存続・廃止を含めた議論を開始しました。

2022年12月には、JR東日本は津軽線の将来について、沿線自治体と協議を開始する意向を示しました。

協議では、代替交通手段としてのデマンド型乗合タクシー「わんタク」の活用も検討されましたが、運行エリアが限定的であることから、全区間をカバーするものではありませんでした。

協議は難航し、廃止の可能性も高いとされていました。

なるほど、昔は情報が少なかったから不安だったってのは分かるな。でも今は情報過多で、何が本当か分からなくなっちゃうこともあるよな。

代替交通への転換と廃止決定

津軽線廃止で注目される代替交通手段は?

デマンドタクシー「わんタク」

廃止は残念ですが、代替交通手段が充実していれば、生活に大きな支障はないかもしれません。

公開日:2024/05/28

✅ JR津軽線蟹田駅~三厩駅間の廃止が決定的な状況で、2022年の豪雨災害からの運休が3年続いたこと、沿線自治体の経営環境悪化、復旧費用負担の大きさが主な要因です。

✅ 廃止後の代替交通体系として、JR東日本はデマンドタクシー「わんタク」の導入、地域交通の一帯再編などを提案し、沿線自治体はこれらを受け入れました。

✅ 「わんタク」はフリー便と定期便があり、利用料金は一律500円と鉄道よりも安く、エリア内を自由に移動できます。特に観光客からの評判が良く、鉄道よりも便利だと感じる人が多いようです。

さらに読む ⇒トラベル Watch出典/画像元: https://travel.watch.impress.co.jp/docs/news/1595069.html「わんタク」は便利そうですね。

鉄道よりも安く、エリア内を自由に移動できるのは魅力だと思います。

2024年5月23日、JR津軽線蟹田~三厩間の廃止が事実上決定しました。

今別町が当初は復旧・存続を求めていましたが、JR東日本の新たな交通ビジネス創設案と青森県の態度表明により、代替交通への転換を容認しました。

JR東日本は、廃止転換バスの運行に加え、デマンドタクシーの整備や地域交通の一帯再編という優遇策を沿線自治体に示し、すでに一部でサービスを開始しています。

特に、デマンドタクシー「わんタク」は、津軽線末端部の移動手段として好評で、利用者の65人全員が「鉄道より便利になった」と回答していることから、代替交通の充実が期待されています。

うん、確かに「わんタク」は便利そうだな。でも、鉄道と比べて、やっぱり不便な面もあるんじゃないかな?

新たな地域交通運営モデルの提案

津軽線不通区間の未来は?

バス転換&NPO運営

バスやタクシーへの転換は、地域の活性化に繋がるのか気になりますね。

公開日:2024/08/28

✅ 青森県のJR津軽線、蟹田―三厩間(28.8キロ)が、利用客減少と豪雨被害による長期運休を理由に廃線となることが決まりました。

✅ JR東日本は、廃線後にはバス運行を自治体と共同で担うという異例の案を提示し、地元の理解を得ました。

✅ 地域交通の維持モデルとして期待される一方、被災した鉄道が復旧せず廃止されるという事実に、地元住民からは警戒感も根強くあります。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20240828/ddl/k02/020/017000c国からの補助金があるのは良いですね。

長期的に安定した地域公共交通を維持できるといいですね。

JR東日本は、津軽線蟹田~三厩間の不通区間について、バスや乗合タクシーへの転換を提案し、新たにNPO法人を設立して沿線自治体と共同で地域交通を運営する案を発表しました。

これは、国交省の新たな補助制度である『エリア一括協定運行』を活用し、自治体と事業者が協定を締結することで、国からの補助金を受けながら、長期的に安定的な地域公共交通を維持するものです。

従来の鉄道会社による『手切れ金』による廃止とは異なり、自治体の費用負担を軽減し、既存の公営バスの負担も減らす可能性があります。

JRは、鉄道運行費用と比較して、共同運営による負担が軽減されると主張し、自治体に理解を求めています。

NPO法人設立は、地域住民が主体的に地域交通に関わることができる良い機会だと思う。

津軽線存廃問題の背景と地域の取り組み

津軽線の存廃問題はなぜ議論されているの?

利用者減、代替交通、復旧費用

代替交通手段として「わんタク」がうまく機能しているのは素晴らしいですね。

✅ JR津軽線の蟹田~三厩間が長期運休中のため、代替交通手段として運行されている「わんタク」の実証実験が1年間延長され、営業時間が拡大、JR津軽線と連動した定時便の運行が開始されることが発表されました。

✅ 「わんタク」は、蟹田・大平・今別・三厩の各エリアでオンデマンドで運行され、龍飛崎へのアクセス手段として利用されています。4月からは、営業時間が拡大され、列車接続を考慮した定時便が運行開始されます。

✅ 「わんタク」は、地域住民や観光客向けに割引料金や定期券の発行、QRコード決済やクレジットカードなどの支払い方法に対応するなど、利便性の向上を図っています。また、JR津軽線の代替輸送として、有効なきっぷを持っていれば乗車可能です。

さらに読む ⇒乗りものニュース出典/画像元: https://trafficnews.jp/post/124656定時便の運行も始まったということですね。

地域住民にとって、より便利になったのではないでしょうか。

JR津軽線の存廃問題の背景には、津軽線の利用状況の低迷、代替交通手段としての「わんタク」導入、豪雨被害による復旧費用などが挙げられます。

特に、JR東日本が五能線では被災区間の復旧を行っている一方で、津軽線では鉄路存続を困難視している点に、地元側は疑問を呈しています。

一方、津軽線沿線では、「風乃まちプロジェクト」など地域活性化のための活動も進められています。

「風乃まちプロジェクト」って、どんな活動をしてるの?地域活性化には、住民の力が必要不可欠だな。

廃止決定と新たな地域交通への期待

津軽線の蟹田ー三厩間はどうなる?

廃線、バス転換

廃止は残念ですが、新しい地域交通システムが構築されることを期待しています。

✅ JR東日本は、津軽線・蟹田-三厩間の鉄路廃止時期を2027年度春を目標に設定し、手続きを進めている。

✅ 同区間は既に鉄路廃止とバス・タクシーへの転換で関係機関と合意しており、24年度中に書面で取り決める予定。

✅ JR東は26年度に鉄道事業の廃止届を国へ提出し、新たな交通体系を担うNPO法人を設立する。

さらに読む ⇒Web東奥出典/画像元: https://www.toonippo.co.jp/articles/-/1895291NPO法人設立は、地域住民の意見を反映した交通システム構築に繋がるといいですね。

2024年5月23日、JR津軽線の蟹田ー三厩間(28.8キロ)が廃線となる見通しとなりました。

青森県今別町が復旧断念に転じ、沿線自治体がJR東日本が提案した自動車交通への転換で合意しました。

今後はバスやタクシーを中心に地域交通を構築する計画です。

JR東日本はNPO法人設立を主体的に行い、地域交通を18年以上長期的に支えることを想定しています。

既存の公営バスなどとの重複エリアではダイヤ調整や利便性向上を図ります。

青森県はJR案を容認しつつ、沿線からの意見や要望への真摯な対応を求めています。

JR東日本は合意内容を文書化し、実効性を高めていく方針です。

廃線になるのは寂しいけど、バスとかタクシーの方が便利になるなら、それはそれで良いんじゃないかな。

今回の記事では、JR津軽線の廃止問題について、改めて深く考える機会となりました。

💡 JR津軽線は、人口減少や利用客の減少、災害による復旧費用の負担といった課題を抱えていた。

💡 代替交通手段として、バスやタクシーなどの導入が検討され、地域住民や自治体との協議が進められている。

💡 今後の地域交通のあり方について、様々な意見が出ており、今後の展開が注目される。