能登半島地震、複合災害と今後の課題は?地震と豪雨のダブルパンチとは!?

能登半島を襲った地震と豪雨、そして下北半島の教訓。災害に強い地域づくり、高齢化社会の課題、そして未来への備え。2度の災害と復興の現状から何を学び、どう備えるべきか?

💡 能登半島地震では、地震と豪雨の複合災害が発生しました。

💡 地震と豪雨の複合災害は、インフラの脆弱性を露呈させました。

💡 今回の災害は、地域の特徴を踏まえた防災対策の必要性を示しています。

それでは、能登半島地震で発生した複合災害と、今後の課題について詳しく見ていきましょう。

能登半島の複合災害

能登半島で起きた2度の災害は、地域にどんな教訓を残したか?

防災対策の強化

能登半島は、近年、地震と豪雨の複合災害に見舞われているんですね。

公開日:2024/10/17

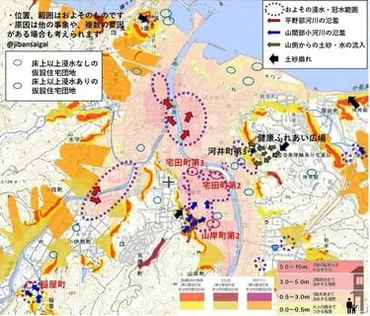

✅ 令和6年9月能登半島豪雨で、能登半島北部は再び大きな被害を受けました。特に、仮設住宅団地の多くが床上浸水に見舞われました。

✅ 輪島市街地にある4つの仮設住宅団地について、筆者は被害状況とハザードマップの関係を調査し、ハザードマップの有効性に疑問を呈しました。

✅ 特に、山岸町第2仮設住宅は、ハザードマップで想定されていた河原田川からの浸水ではなく、南西側の山を流れる小さな河川の暗渠が土砂で埋まったことによる浸水が原因でした。

さらに読む ⇒ 東洋経済オンライン出典/画像元: https://toyokeizai.net/articles/-/832597?display=b仮設住宅団地の浸水被害は、想像を絶する規模だったんですね。

2024年、能登半島は1月の地震と9月の豪雨という2度の大きな災害に見舞われました。

9月の豪雨災害は、過去に経験したことのない量の雨が短時間に降ったことが最大の要因です。

特に輪島と珠洲の外浦側に被害が集中し、川沿いの浸水だけでなく、山の斜面が至る所で崩れました。

1月の地震による地盤の緩みが土砂崩れを招き、豪雨による被害を拡大させました。

また、地震による河川の護岸損傷が浸食や越水を発生させやすくしました。

今回の災害では、洪水ハザードマップと土砂災害ハザードマップの盲点により、被害が拡大した部分もありました。

能登地域には、洪水ハザードマップが作成されていない小規模河川が多く、土石流危険渓流としても評価対象にならない河川も存在します。

そのため、今回の豪雨による被害は、これらのハザードマップでカバーされていない範囲で発生しました。

今回の災害は、地震と豪雨の複合災害であり、自然災害に対する脆弱性を改めて浮き彫りにしました。

地域の特徴を踏まえた防災対策の必要性を示しており、今後の防災対策において重要な教訓となります。

なるほど、ハザードマップって完璧じゃないんだな。

空港の耐震対策とドローン活用

南海トラフ地震で孤立集落を救うには?

空路確保が不可欠

南海トラフ巨大地震は、いつ起こるのか、本当に怖いですね。

✅ 気象庁が南海トラフ巨大地震の調査を開始しました。

✅ 南海トラフ巨大地震は静岡県から宮崎県にかけて発生する可能性があり、一部地域では震度7を観測する可能性も指摘されています。

✅ 具体的な発生時期や規模は不明ですが、気象庁は調査を通じて地震への備えを強化するよう呼びかけています。

さらに読む ⇒TBS NEWS DIG出典/画像元: https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1039264ドローンは災害対策に役立つけど、規制が厳しいのは残念ですね。

能登半島地震で道路が寸断され、多くの集落が孤立した状況を受け、和歌山県知事は南海トラフ地震発生時に、孤立集落を救うために空路の確保が重要だと訴えました。

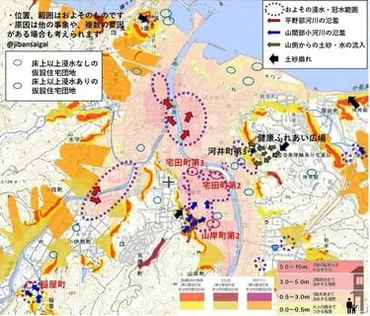

しかし、能登空港は地震で滑走路に亀裂が入り、閉鎖されました。

南海トラフ地震の際に広域防災拠点となる南紀白浜空港は、滑走路下を通る県道の耐震工事を進めていますが、能登空港の被害を受けて、空港の耐震対策の見直しが必要になりました。

能登半島地震では、ドローンによる捜索救助活動が進められましたが、有人機の活動に支障が出るとして、国土交通省はドローンの飛行を原則禁止しました。

専門家は災害時にヘリやドローンを有効活用するため、地域ごとの訓練や通信手段の確保、リテラシー向上が必要だと指摘しています。

国土交通省は空港の耐震対策事業を進めていますが、羽田空港など4空港は対策工事がまだ途中です。

能登半島地震では、空港の重要性を再認識させ、今後の対策が課題となっています。

空港の耐震対策って、結構大変そうだな。

下北半島のインフラ整備と教訓

下北半島は地震に強い?

脆弱です

下北半島も、地震発生時の課題があるんですね。

✅ 青森県むつ市で「下北からのメッセージ」と題したシンポジウムが開催され、下北半島縦貫道路の整備促進が訴えられました。

✅ 下北・上北地域の市町村、県、国関係者や市民約160人が参加し、下北縦貫道の重要性を改めて確認しました。

✅ 関係者は早期全線開通への強い思いを表明し、整備促進への期待が高まりました。

さらに読む ⇒Web東奥出典/画像元: https://www.toonippo.co.jp/articles/-/1898244下北半島縦貫道路の整備が、早く進むことを期待しています。

能登半島地震から5か月、復興は遅々として進んでいない状況が、災害における半島の脆弱性を浮き彫りにしました。

下北半島も、環境や人口規模が似ていることから、地震発生時の課題や対策が注目されています。

下北半島では、むつ市と七戸町を結ぶ重要な道路である「下北半島縦貫道路」が、30年の歳月を経て未だ全線開通に至っていません。

能登半島地震では、国道249号の寸断により陸の孤島状態となったことから、下北半島においても、未完成の縦貫道路、国道279号、国道338号など、災害時のインフラ脆弱性が懸念されています。

特に、国道279号では過去の大雨災害で橋が崩落し、住民の孤立を招きました。

また、国道338号は現在も通行止めが続いています。

東通原子力発電所をはじめとする原子力関連施設の立地や複合災害への対応を考慮すると、縦貫道路の早期完成が急務となっています。

さらに住宅の耐震化も重要な課題です。

能登半島では、耐震化率が低く、多くの住宅が被害を受けました。

下北半島も同様の状況にあり、地震発生に備えた対策が求められています。

下北地域は、能登半島地震を教訓に、インフラ整備の重要性を再認識し、災害に強い地域づくりを進める必要があります。

下北半島も、地震対策をしっかりしないといけないわね。

原子力施設立地と避難対策

下北半島は地震でどう備える?

道路網強化と海上避難

原発の避難対策は、本当に難しい問題ですよね。

公開日:2024/02/15

✅ 能登半島地震によって、志賀原発周辺の交通網が寸断され、多くの建物が倒壊したため、原発からの避難の困難さが浮き彫りになりました。

✅ 地震発生時の避難の「前提条件」が崩れたことで、避難経路の確保や安全な避難場所の確保が困難になりました。

✅ 志賀原発周辺住民は、地震発生時の避難経路の確保や安全な避難場所の確保が困難であることを懸念しており、原発の安全性を疑問視しています。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20240215/ddm/016/040/018000c青森県は、避難計画を策定しているんですね。

青森テレビの報道番組で、能登半島地震の教訓を踏まえた青森県下北半島の災害対応について議論が行われました。

番組では、能登半島地震で道路網の脆弱性が露呈したことが指摘され、下北半島でも同様の課題を抱えていることが強調されました。

特に、下北半島には大間原発、東通原発、六ケ所再処理工場など、原子力関連施設が集中しており、避難道路の確保が喫緊の課題となっています。

むつ市の住民は、道路が遮断された場合の避難手段として海上輸送の必要性を訴え、民間船との契約など具体的な対策を求めています。

青森県知事は、陸海空の交通手段を駆使した避難計画を策定し、国や市と連携して訓練を実施していることを説明しました。

原子力災害では、状況に応じて屋内退避や順次避難を実施し、適切な避難経路を確保することが重要であると強調しました。

原発の安全って、やっぱり不安だな。

能登半島地震が示す課題

高齢化が進む日本で、能登半島地震が示した教訓とは?

国土管理と住民生活の両立

民間支援団体も、被災地支援に貢献しているんですね。

✅ 2024年1月1日に発生した令和6年能登半島地震では、石川県で最大震度7を観測し、多くの民間支援団体が被災地へ支援物資や医療支援を行った。

✅ 筆者の情報支援レスキュー隊(IT DART)は、IT関連機材の提供、通信インフラの確保、1.5次避難所の情報管理支援などを行い、避難者のケア情報をデジタル化することで被災地の支援に貢献した。

✅ 今回の地震では、多くの企業や団体が被災地支援に協力している。

さらに読む ⇒フクロウナビ ― おとなに、社会に、知る楽しみを。出典/画像元: https://fukurou-navi.jp/content/ct3959/高齢化が進む地域では、災害への対応が難しいですね。

能登半島地震は、高齢化が進む半島地域という特殊な環境での発生により、従来の地震災害とは異なる側面を見せた。

しかし、高齢化やインフラ脆弱性は、将来の大災害において日本全体が直面する課題であり、今回の地震は『対岸の火事』ではない。

特に、国土管理とウェルビーイングの両立という課題が浮き彫りになった。

地震リスクの高い地域で、安全性を優先した再建は、住民の生活や生業を守ることとの両立が困難になる。

一方で、住民の生活や人生を取り戻すためには、故郷への回帰を支援する必要がある。

また、日常生活を起点とした防災の重要性も指摘されている。

五層モデルと呼ばれる地域・都市を構成する5つの層のうち、最も変化が速い生活層に着目することで、短期的な効果が期待できる。

能登半島地震の教訓を踏まえ、将来の大災害に備えるためには、国土管理とウェルビーイングの共存、そして日常生活起点の防災を進める取り組みが必要となる。

この地震は、日本全体が直面する課題を改めて浮き彫りにし、防災・復興における新たな視点と取り組みを促す契機となった。

今回の地震は、日本全体への教訓になるわね。

今回の記事では、能登半島地震の教訓を改めて考えさせられました。

💡 能登半島地震は、地震と豪雨の複合災害が発生し、インフラの脆弱性を露呈しました。

💡 下北半島も同様に、地震発生時の課題を抱えており、インフラ整備や避難対策の強化が求められます。

💡 今回の災害は、国土管理とウェルビーイングの両立という課題を浮き彫りにしました。