船上基地局?災害時の通信を支える革新的な技術とは!?

能登半島地震で停電!ドコモは船上基地局で通信復旧!🌊📡迅速な対応と多様な支援で被災地を支えました。災害時の通信網強化、新たな可能性を示す船上基地局とは?

💡 令和6年能登半島地震発生時の通信障害と、その復旧活動について解説します。

💡 船上基地局の仕組みと、その運用における課題や今後の展望についてご紹介します。

💡 災害時の通信インフラとしての重要性と、今後の発展可能性について考察します。

それでは、最初の章に移りましょう。

ドコモの迅速な復旧活動と船上基地局の活躍

能登半島地震でドコモはどんな迅速な復旧活動を行いましたか?

基地局復旧、避難所支援、通信サービス提供

今回の能登半島地震では、通信インフラの重要性を改めて認識しましたね。

公開日:2024/01/19

✅ 令和6年能登半島地震では、被災地の道路寸断と停電により携帯電話のサービスエリア復旧が遅れていました。この問題を解決するために、NTTドコモとKDDIは共同で「船上基地局」を運用しました。

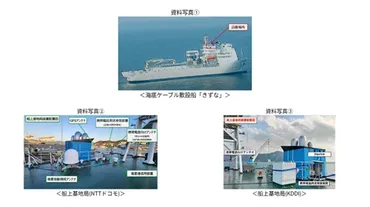

✅ 船上基地局は、NTTグループの海底ケーブル敷設船「きずな」に設置され、衛星通信を用いて被災地への通信サービスを提供しました。

✅ 船上基地局の運用には、長崎、福岡、沖縄などから選抜された担当者が携わりました。彼らは、出港前に機材の積み込みや固定、物資の調達などを行い、迅速なサービス開始を実現しました。

さらに読む ⇒ケータイ Watch出典/画像元: https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/interview/1562304.html船上基地局の導入は、災害時の通信復旧に大きく貢献したと言えるでしょう。

令和6年能登半島地震発生直後、ドコモは基地局の停電や伝送路の断線などによる通信サービスへの影響に対し、迅速な復旧活動を開始しました。

1日に最大460人の社員を現地に派遣し、発災翌日の2日には新潟県の通信サービスを復旧、1月17日時点で石川県でも土砂崩れなどによる立ち入り困難箇所を除き、応急復旧が完了しました。

今回の地震では、ドコモは移動基地局や発電機を用いた基地局復旧活動に加え、無料充電サービス、無料Wi-Fi提供などの避難所支援活動、オンライン再診や映像サービス提供によるヘルスケア・メンタルケア、携帯電話を紛失された方々へのドコモ公衆ケータイ提供など、多岐にわたる支援活動を実施しています。

その中でも、船上基地局を活用したエリア応急復旧は大きな成果をあげました。

船上基地局は、船に基地局設備や衛星向け・陸上向けのアンテナを設営し、海上から陸地に向けて電波を発射することで、沿岸部のエリア化を実現するものです。

能登半島地震では、発災当日に運用検討が開始され、翌日には輪島市町野町と大沢町の2か所の沿岸部で運用が開始されました。

船上基地局運用に携わった社員によると、船の揺れや天候変化などの影響を受けながら、常に船の向きやアンテナの方向を調整し、安全に配慮しながら作業を進めたとのことです。

また、普段から実施している訓練が、初めての船上基地局運用でもスムーズに進める上で役立ったと語っています。

船上基地局の運用は、お客さまから「連絡が取れるようになってうれしい」「現場で踏ん張ってくれた方に感謝です」といった感謝の声をいただき、社員の励みになったそうです。

ドコモは今後も、災害時でも通信サービスを届けられるよう、訓練や技術開発を継続していくとしています。

なるほど、さすがドコモだな。企業理念に基づいた行動力と、迅速な対応に感心したよ。

船上基地局「きずな」による通信復旧

令和6年能登半島地震で、通信復旧に活躍した「船上基地局」とは?

船上での携帯電話サービス提供

この船上基地局、実際にどんな役割を果たしたのでしょうか?。

✅ NTTドコモとKDDIは、令和6年能登半島地震の被災地である石川県輪島市の一部沿岸エリアの通信復旧のため、船上基地局を共同で運用することを発表しました。

✅ 船上基地局は、海底ケーブル敷設船「きずな」に設置され、衛星アンテナで受信した電波を船上から発信することで、陸路が絶たれているエリアへの通信サービス提供を実現します。

✅ 今回の船上基地局運用は、NTTとKDDIが2020年に締結した社会貢献連携協定に基づき、災害時の相互協力の一環として実施されます。

さらに読む ⇒モバメモ出典/画像元: https://mobamemo.com/archives/24245109.html地震発生後、わずか2日で出港できたのは、日頃から綿密な訓練を重ねていたからこそですね。

令和6年能登半島地震では、道路寸断や停電が続く中、携帯電話サービス復旧のために「船上基地局」が注目されました。

NTTドコモとKDDIは共同で、海底ケーブル敷設船「きずな」を用いて船上基地局を運用しました。

長崎支店のネットワーク部担当課長である瀬戸口賢氏は、第2陣として「きずな」で運用を担当しました。

今回の船上基地局運用はNTTドコモにとって初であり、日頃から訓練を重ねていました。

地震発生後すぐに派遣が決定し、わずか2日で出港しました。

船上基地局に必要な機材は、送受信装置、携帯電話向けのアンテナ、衛星通信用のアンテナ、GPSアンテナ、衛星自動捕捉アンテナなどです。

出港前に機材を「きずな」に運び、固定する作業を行いました。

瀬戸口氏を含む担当者は、物資の買い出しなど限られた時間の中で準備を進め、4日夕方に「きずな」は出港しました。

6日午後には現地で電波が発射され、サービスエリアが構築されました。

瀬戸口氏は、第2陣として船上での作業手順や手順書作成などを行い、船上基地局の運用をサポートしました。

今回の取り組みは、災害時の迅速な通信復旧に大きく貢献し、今後の災害対策における船上基地局の重要性を示しています。

すごいなぁ。2日で出港って、相当なスピード感だわ。さすがドコモ!

災害対策における新たな協力モデル

地震発生時の通信網強化に、競合企業同士が協力した取り組みとは?

船上基地局による共同サービス

競合企業同士が協力して、災害対策に取り組むというのは、素晴らしいですね。

公開日:2024/01/07

✅ 2024年1月6日午後から、NTTドコモとKDDIは、石川県輪島市において「令和6年能登半島地震」に伴う船上基地局の運用を開始しました。

✅ 船上基地局は、海底ケーブル敷設船「きずな」に携帯電話基地局の設備を設置し、衛星アンテナで受信した電波を船上から発信することで、陸路が絶たれている石川県輪島市の一部沿岸エリアの回線復旧を図るものです。

✅ この取り組みは、NTTとKDDIが2020年に締結した社会貢献連携協定の一環として実施されています。

さらに読む ⇒フネコ - Funeco出典/画像元: https://funeco.jp/news/news-22623/今後の災害対策では、このように企業間連携がますます重要になってくると思います。

令和6年の能登半島地震をきっかけに、NTTドコモとKDDIは、船上基地局による緊急時通信サービスを共同提供し、災害対策における新たな可能性を示しました。

この技術は、船舶に基地局設備を搭載し、海上から陸地へ通信を提供することで、陸上の基地局が機能不全に陥った場合でも、広範囲にわたるサービスを確保します。

地震発生時には、両社の共同運用による船上基地局「きずな」が、長崎から出港し能登半島沖で運用され、被災地域への通信サービスを迅速に回復させました。

これは、競合企業同士の異例な協力であり、災害時の通信網強化の重要性と、リソース共有による効果的な対応を浮き彫りにしました。

船上基地局は、海の荒波や天候の悪化など、陸地とは異なる環境下での運用という技術的課題を抱えています。

しかし、NTTドコモとKDDIは、安定した通信サービスを提供するため、独自の技術開発と対策を講じました。

この取り組みは、日本の通信業界に新たな可能性を与えるだけでなく、災害対応における新たな協力モデルを提示し、他の通信事業者にも影響を与える可能性があります。

将来的には、日常的な通信サービスの強化や、更なる災害対策への活用が期待されています。

へぇ、企業間連携って、なかなか面白い取り組みだね。災害時におけるリソース共有は、まさに win-win じゃん。

船上基地局の技術と課題

災害時に役立つ船上基地局ってどんな技術?

陸地から電波を発信して通信カバー

船上基地局って、どんな仕組みで通信を実現しているのでしょうか?。

公開日:2024/01/07

✅ NTTドコモとKDDIは、令和6年能登半島地震の被災地である石川県輪島市の一部沿岸エリアに、船舶上に携帯電話基地局を設置した「船上基地局」の運用を開始しました。

✅ これは、陸路が絶たれ復旧が困難な地域への通信サービス提供を目的としており、ドコモ、au、UQ mobileなどの通信サービスが利用可能となります。

✅ この取り組みは、両社が2020年に締結した災害時における相互協力協定に基づくもので、社会課題の解決に向けた連携の一環です。

さらに読む ⇒Impress Watch出典/画像元: https://www.watch.impress.co.jp/docs/news/1559133.html今後の技術開発で、より安定した通信サービスを提供できるようになることを期待しています。

船上基地局は、船舶に基地局を設置し、海上から陸上に電波を送信して沿岸エリアを通信でカバーする技術です。

災害時に陸上基地局が使えない場合に、早期の仮復旧手段として注目されています。

船上基地局は、停泊場所から半径数キロメートルのエリアをカバー可能で、衛星通信を利用することで、陸地との通信を確保します。

近年では、2024年1月1日の能登半島地震で、KDDIとNTTドコモが共同で船上基地局を投入し、被災地の通信復旧に貢献しました。

船上基地局は、道路が寸断された場合でも、迅速に通信を復旧できることから、災害時の通信インフラとして重要な役割を担うことが期待されています。

ただし、船上基地局は、波の影響を受けやすいことや、衛星通信の利用による通信速度の制限など、課題も存在します。

今後、これらの課題を克服し、より安定した通信サービスを提供できるよう、技術開発が進められています。

なるほど、船上基地局は災害対策の切り札になりそうだな。今後の発展が楽しみだ。

通信障害の長期化と今後の課題

能登半島地震で通信はどうなった?

船上基地局で一部回復

通信障害が長期化すると、人命救助や復旧活動にも大きな影響が出ますからね。

✅ 能登半島地震から1年が経過し、被災者たちは元日は自宅で過ごすなど、つかの間の日常を取り戻した。

✅ 被災地の住民たちは、人口流出を防ぎながら地域を再建しようと奮闘しており、多くの人が「チャンスに変える一年に」という強い決意を持っている。

✅ news23では、被災地の現状や住民たちの思い、今後の課題について詳しく報じている。

さらに読む ⇒TBS NEWS DIG出典/画像元: https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/928376今回の経験を踏まえ、各社が災害時の通信環境回復に向けた取り組みを強化していく必要があると思います。

能登半島地震を受け、NTTドコモとKDDIは共同で船上基地局を運用開始しました。

両社のインフラを相互に活用することで、集落の孤立が続く輪島市町野町の一部で通信が回復しました。

災害時の連携協定に基づき、迅速な復旧を目指しています。

一方、陸路でのアクセスが困難な奥能登地域では、通信障害が長期化し、200人超の安否が不明となっています。

各社は車載型基地局、ドローン、衛星通信サービス「スターリンク」などを活用し、空からも通信回復を急いでいます。

ソフトバンクはドローン基地局を運用開始し、KDDIはスターリンクのアンテナを金沢市に送り、自治体や法人への貸し出しを行う予定です。

固定電話でも停電の影響で通信サービスが途絶えている地域があり、復旧のメドは立っていません。

今回の地震では通信障害が長期化し、人命救助や復旧活動に大きな影響を与えていることから、通信手段の確保の重要性が改めて浮き彫りになりました。

各社は今回の経験を踏まえ、災害時の通信環境回復に向けた取り組みを進めていく必要があります。

通信インフラって、本当に大切なんだなぁ。今回の地震で改めて気づかされたわ。

今回の記事では、令和6年能登半島地震における船上基地局の活躍と、災害時の通信インフラの重要性についてお伝えしました。

💡 災害時の通信復旧に、船上基地局が大きな役割を果たしていることが分かりました。

💡 企業間連携による、災害対応の重要性が浮き彫りになりました。

💡 今後の技術開発によって、より安定した通信サービスを提供できるようになることが期待されます。