日本の実質賃金は横ばい?物価高騰が進む中で、私たちの生活はどうなるのか深刻化する物価高騰とは!?

実質賃金は3か月連続でほぼゼロ成長!物価高騰が続く中、家計への負担は増大。日本経済の行く末は?

💡 日本の実質賃金は横ばい傾向にある。

💡 物価高騰が家計を直撃し、消費支出は減少している。

💡 物価高騰の原因と今後の見通しについて解説する。

それでは、詳しく見ていきましょう。

実質賃金は横ばい、プラス転換は見通せず

2024年10月の実質賃金は前年比でどうなりましたか?

0.1%増

この統計は、賃金上昇が停滞し、物価上昇に追いつかない現状を示しており、厳しい状況ですね。

公開日:2024/11/07

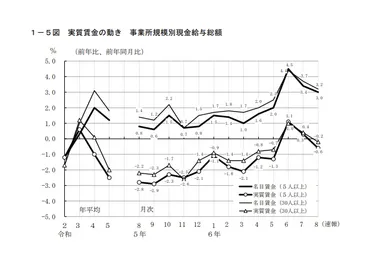

✅ 2024年8月における5人以上規模の企業の現金給与総額の実質賃金指数が前年比0.6%減となり、3か月ぶりに低下しました。

✅ これは名目賃金指数が堅調に推移しているにもかかわらず、賞与の影響が小さくなったため、賃金の伸びが物価上昇に追いつかなかったことが原因です。

✅ 今回の統計は、賃金上昇が停滞し、物価上昇に追いつかない現状を示しており、実質賃金の低下は生活水準の悪化につながる可能性があります。

さらに読む ⇒Home出典/画像元: https://roukijp.jp/?p=12160実質賃金の減少傾向は止まったと言えそうですが、明確なプラス圏への浮上は難しい状況とのこと。

2024年10月の毎月勤労統計によると、現金給与総額は前年比2.7%増と、物価の上昇率を上回ったため、実質賃金は前年比0.1%増となりました。

これは3ヶ月連続でほぼゼロに近い水準であり、実質賃金の減少傾向は止まったと言えるでしょう。

しかし、明確なプラス圏への浮上は難しい状況です。

春闘による賃上げ効果はほぼ出尽くしており、所定内給与は前年比3%程度の伸びが続く見込みです。

最低賃金の引き上げは、パート労働者の賃金上昇に貢献した可能性がありますが、全体的な賃金上昇への影響は限定的でした。

名目賃金はボーナス支給時期の影響を受けながら、前年比3%程度の伸びが予想されますが、食料品価格の上昇などにより物価が上振れているため、実質賃金がプラス基調に転じるには時間がかかる見込みです。

実質賃金は下げ止まったものの、上昇基調に転じたと言えるほど強くはありません。

個人消費の押し上げについても大きな期待はできません。

なるほどね。賃金が上がらなければ、消費も冷え込むのは当然だな。

物価高騰が家計を直撃、消費支出減少

日本の物価高騰はどの程度深刻?

2024年9月は前年比で上昇

教育費や住居費の減少は、家計にとって大きな負担になっていると思います。

公開日:2023/07/10

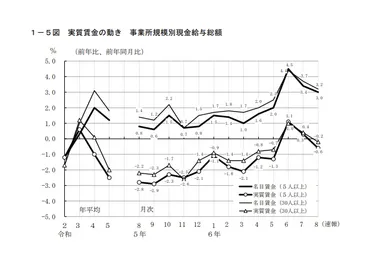

✅ 2023年4月の家計調査では、消費支出が前年同月比で実質4.4%減少しました。特に教育費は19.5%減少し、4ヶ月連続の減少となっています。これは補習教育費や仕送り金の減少が主な要因です。

✅ 住居費は15.3%減少しており、設備修繕・維持費の減少が顕著です。また、通信費は8.3%減少しており、携帯電話や固定電話の通信費の見直しが影響していると考えられます。

✅ 一方、旅行や外食など、人々の行動が制限されていた影響で、パック旅行費は66.4%増加し、交通費も27.4%増加しました。外食費も12.9%増加しており、物価上昇の中でも旅行や外食費への支出は増加傾向にあることが分かります。

さらに読む ⇒【ホームズ】日本最大級の不動産投資サイト《セミナーから投資物件探しまで》出典/画像元: https://toushi.homes.co.jp/column/lifeplan/jiji/beginner659/旅行や外食への支出は増加傾向にある一方、全体的な消費支出は減少しているとのこと。

物価高騰が家計を直撃していることがわかりますね。

日本の物価高騰は深刻化しており、2024年9月の消費者物価指数は2020年基準で総合指数が108.9、生鮮食品を除く総合指数が108.2、生鮮食品及びエネルギーを除く総合指数が107.5と、3つの指数すべてが上昇しています。

特に、食料と光熱・水道の価格上昇が顕著です。

物価高騰は家計に大きな影響を与えており、2人以上の世帯の消費支出は前年同月比で実質1.9%減少しました。

外食や交際費、穀類の支出は増加傾向にある一方、自動車購入や旅行などの大型支出や娯楽費は減少しています。

うーん、やっぱりね。物価が上がれば、みんな節約するわよ。

物価高騰の原因と今後の見通し

物価高騰の主な原因は何?

需要増加と原材料費高騰

ロシアのウクライナ侵攻やコロナ禍の影響は世界的に大きいですね。

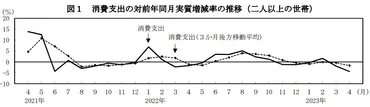

✅ ロシアのウクライナ侵攻とコロナ禍による世界的な混乱が、原油価格や食料価格の上昇を引き起こし、日本の物価高に繋がっている。

✅ 日米の金融政策の違いによる急速な円安が、輸入品の価格上昇を加速させている。

✅ 年末までに1万品目超が平均13%値上がりする見通しで、物価高は今後も続く見込みである。

さらに読む ⇒東京新聞 TOKYO Web出典/画像元: https://www.tokyo-np.co.jp/article/187575日米の金融政策の違いによる円安も、物価高騰を加速させている要因の一つですね。

物価高騰の要因としては、需要と供給のアンバランス、原材料費の上昇、為替レートの変動などが挙げられます。

企業の業績は改善傾向にあり、需要の増加が価格上昇を招いています。

また、原材料費の高騰は、特にロシアのウクライナ侵攻によるエネルギー価格と穀物価格の上昇が大きく影響しています。

これらの要因は複雑に絡み合い、今後も物価高騰が続く可能性があります。

うちは、もうスーパーで買い物するのも怖いわ。

物価高騰の動向、今後の課題

日本の物価は今どうなっている?

上昇中だが、落ち着きつつある

食料品や電気代の値上がりは、家計にとって大きな負担になりますね。

✅ 日銀は、2023年度の消費者物価コア指数の前年比を1.8%と予想しているが、食料品や電気代の値上がりを考慮すると、実際は2.5%まで上昇する可能性が高い。

✅ 食料品は6月、7月も値上がりし続け、電気代も6月から値上がりするため、消費者物価コア指数の前年比上昇に大きく貢献すると見込まれる。

✅ 日銀の植田総裁は、円安が2024年度の物価上昇に影響を与えると考えており、円安基調を維持することで物価上昇を確実なものにしたいと考えている。

さらに読む ⇒第一生命経済研究所TOPページ出典/画像元: https://www.dlri.co.jp/report/macro/253278.html政府の補助策によって電気代・都市ガス代が下がるのは、朗報ですね。

2024年8月の消費者物価指数は、生鮮食品を除く総合指数が前年同月比で2.8%上昇し、伸び率は拡大しました。

しかし、9~11月は再び縮小傾向となる見込みです。

8月の指数上昇は、コメやチョコレートの値上がり、電気代補助終了による影響が要因と考えられます。

サービス価格はほぼ横ばいとなっています。

食料品の上昇率は高水準ですが、値上げ品目数は4ヶ月連続で減少しています。

9~11月は政府の「酷暑乗り切り支援策」により電気代・都市ガス代が大幅に下がると予想されます。

低所得者層は、食料やエネルギー価格の高騰によって大きな負担を抱えています。

物価上昇は2023年の春~夏頃には収まるという見方が多かったですが、2024年度は依然として高水準が続く可能性があります。

2024年4月からは食品の値上げが2806品目見込まれており、値上げ率は上昇傾向にあります。

エネルギー価格は、政府の補助策によってある程度抑制されていますが、補助終了による値上げの可能性もあります。

政府は、もっと国民の生活を支える対策をするべきだな。

物価高騰と円安、経済への影響

円安と物価上昇、日本の経済への影響は?

交易損失、実質賃金減

円安は輸出企業には有利な面もありますが、国民にとっては物価上昇につながるため、厳しい状況ですね。

✅ 日本の実質賃金は20カ月連続で減少しており、その要因は円安による交易条件の悪化にあります。特に2012年以降の円安は、輸入価格の上昇をもたらし、交易損失を拡大させてきました。

✅ 円安は輸出企業の収益拡大に繋がり、生産活動を高める一方で、国民の賃金上昇は物価上昇を下回っており、国民への「インフレ税」ともいえる状況です。

✅ 実質賃金を上昇させるためには、労働生産性の向上が必要ですが、政府の予算配分は硬直しており、労働者のリスキリングへの投資が不足しています。現状では、国民生活の改善は見えず、政治の無能さが懸念されます。

さらに読む ⇒Yahoo!ニュース出典/画像元: https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/f34660ae7bcac8bc5ec9ed92d060a56c33890dc0労働生産性を向上させ、実質賃金を上昇させることが、国民生活の改善には不可欠ですね。

物価上昇の原因としては、原材料価格の上昇、ウクライナ侵攻による影響、世界各国での需要増加などが挙げられます。

特にエネルギー分野と食品分野では、原材料の価格高騰と供給不足が影響しています。

日本はエネルギーと食料を輸入に依存しており、円安が進行することで輸入価格が上昇し、国民へのインフレ税となっている。

2012年以降の円安は交易条件を悪化させ、実質賃金は20カ月連続減少。

2022年の実質GDPは1.0%増加した一方で、実質国民総所得は1.2%減少した。

これは円安による輸入価格上昇が輸出額増加を上回ったため、交易損失が発生したことが要因である。

実質賃金の減少は、日銀の大規模緩和による円安トレンドの長期化と、物価上昇を上回る賃金上昇の遅れが原因である。

国民の生活水準を向上させるためには、労働生産性を向上させ、実質賃金を上昇させることが不可欠である。

そのためには、公共事業費の無駄遣いを減らし、労働者のリスキリングに投資する必要がある。

政府は、円安対策をしっかりやってほしいわよね。

今回の記事では、日本の実質賃金や物価高騰について解説しました。

私たちは、これらの問題をしっかり理解し、将来に向けて対策を立てる必要がありますね。

💡 実質賃金は横ばい傾向で、物価高騰が家計を直撃している。

💡 物価高騰の原因は、需要と供給のアンバランス、原材料費の上昇、為替レートの変動など。

💡 政府は、物価高騰対策と賃金上昇を促す政策を進める必要がある。