令和7年東京消防出初式!伝統芸能「梯子乗り」の秘密とは?伝統と進化が織りなす一大イベント!!

令和7年東京消防出初式!東京ビッグサイトで伝統と最新技術が融合!映画車両展示、VR体験、ステージショーなど盛りだくさん!無料入場、事前申込制の屋外式典も!

💡 江戸時代から続く伝統的なイベントである東京消防出初式の概要を紹介

💡 出初式における伝統芸能「梯子乗り」の由来と技について解説

💡 令和7年の出初式で注目すべきポイントをまとめました

それでは、令和7年東京消防出初式の模様について詳しく見ていきましょう。

令和7年東京消防出初式の概要

令和7年東京消防出初式の見どころは?

屋内展示、ステージショー、記念撮影

令和7年の東京消防出初式は、伝統と現代が融合した素晴らしいイベントだったと思います。

✅ 東京消防庁の出初式が東京ビッグサイトで開催され、約2900人の職員や消防団員、約140台の車両が参加しました。

✅ 式典では江戸消防記念会による伝統的な「はしご乗り」が披露され、歌手ダイアモンド☆ユカイさんがゲストとして参加し会場を盛り上げました。

✅ 東京消防庁の吉田義実消防総監は、「都民が安全で安心して暮らせる『セーフシティ』の実現に向けて迅速かつ着実に取り組んでいく」と述べました。

さらに読む ⇒goo ニュース出典/画像元: https://news.goo.ne.jp/article/fnn/nation/fnn-810116.html出初式は、消防の技術力向上だけでなく、市民への安全意識の普及にも役立ちますね。

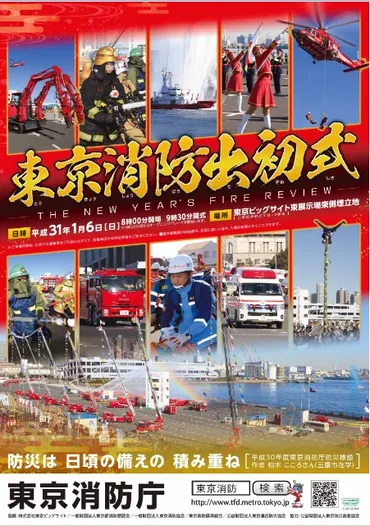

令和7年の東京消防出初式は、東京ビッグサイト東棟屋外臨時駐車場にて1月6日(月)午前9時30分から開催されます。

屋外式典会場への観覧は、事前申込制で受付は終了しておりますが、屋内展示会場でのパブリックビューイングやYouTubeでのライブ配信が行われます。

当日は、映画『TOKYOMER~走る緊急救命室~南海ミッション』に登場する車両『TO1』が展示され、記念撮影のチャンスもあります。

屋内展示会場では、VR防災体験、起震車による地震体験、現役職員によるトークイベント、車両展示などが行われます。

また、江戸消防記念会によるはしご乗り演技や、東京消防庁音楽隊・カラーガーズ隊による新春コンサートなどのステージショーも開催されます。

入場は無料ですが、屋外式典は当選者のみ入場可能です。

当日、午前9時30分までに東京ビッグサイト東展示棟東6ホール一般来場者受付へお越しにならない場合は、自動キャンセルとなります。

なるほど!出初式は、ただのイベントじゃないんだな。安全意識の向上にも繋がるってのは重要だな。

東京消防出初式の伝統と役割

東京消防出初式は何を目的とする伝統行事?

消防技術向上と安全意識普及

出初式は、江戸時代から続く伝統的な行事なんですね。

歴史を感じますね。

✅ 「出初式」は、1659年に江戸で始まった、消防関係者が一年の働きを誓う伝統的な行事です。

✅ 江戸の大火からの復興を背景に、毎年1月に行われる「出初式」では、消防演習、伝統技能の披露、パレードなどが行われます。

✅ 2021年の東京消防出初式は、新型コロナウイルスの影響で無観客での開催となりましたが、YouTubeで生配信され、誰でも視聴可能になりました。

さらに読む ⇒雑学ネタ帳出典/画像元: https://zatsuneta.com/archives/101066.html伝統芸能の披露は、見ていて本当に感動しました。

東京消防出初式は、江戸時代の定火消の儀式にルーツを持つ、新年に消防署員が消防動作を演習し、一年の安全を祈願する伝統行事です。

現代でも、梯子乗りや木遣り歌といった伝統技能の披露、一斉放水、避難救助演習などを通じて、消防の技術力向上と市民への安全意識の普及を目指しています。

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、2021年は無観客での開催となりましたが、YouTubeでの生配信により、多くの人が自宅から視聴することができました。

消防出初式は、市民への消防の役割啓蒙、防火意識向上、防災教育、地域コミュニティとの結びつき促進、文化遺産としての保存と継承といった多岐にわたる役割を担っています。

市民と消防組織の絆を深め、安全な社会を築くための重要なイベントであり、今後も伝統を守りつつ、時代の変化に合わせて進化していくことが期待されます。

伝統を大切にするって大事だな。でも、時代に合わせて進化していくことも重要だと思うよ。

東京消防出初式における伝統芸能

消防出初式で披露される伝統芸能は?

木遣歌と梯子乗り

伝統芸能は、見ていて本当に圧巻ですね。

✅ 日本橋高島屋S.C.と日本橋三越本店にて、江戸消防記念会第一区による「木遣り唄・纏振り・梯子乗り」の伝統芸能が披露されました。

✅ 木遣り唄、纏振り、そして梯子乗りでの「遠見」「背亀」「腹亀」「肝潰し」など、迫力満点の演技が観客を魅了しました。

✅ 江戸消防記念会の皆さんと日本橋高島屋店長・副店長による新年の挨拶で、イベントは締めくくられました。

さらに読む ⇒【公式】中央区観光協会特派員ブログ出典/画像元: https://tokuhain.chuo-kanko.or.jp/detail.php?id=1042木遣歌や梯子乗りなど、江戸時代の消防の文化が現代に受け継がれているのは素晴らしいですね。

「消防雑学事典」から、消防出初式における木遣歌と梯子乗りについて解説した情報を要約しました。

木遣歌は、江戸中期に鳶職の間で盛んになり、町火消に受け継がれた労働歌です。

東京都の無形文化財に指定されており、江戸消防記念会がその保存の中心となっています。

木遣歌は音頭をとる木遣師と受声を出す木遣師が交互に歌い、その数は110曲とも120曲ともいわれています。

梯子乗りは、三間三尺の青竹に14段の小骨を付けた梯子の上で行う技で、江戸消防記念会の道具持ちが披露します。

梯子乗りの起源は定かではありませんが、延宝年間にはすでに存在していた可能性があります。

梯子乗りには「背亀」、「腹亀」、「鯱」など様々な技があり、江戸消防記念会がその伝統を継承しています。

これらの伝統芸能は、町火消の心意気を今に伝えています。

伝統芸能は、見てて飽きないわね。江戸時代の消防士さんの技量の高さがわかるわ。

梯子乗りと鳶職の深い繋がり

梯子乗りは、どんな職人と繋がっている?

鳶職の伝統芸能です

鳶職と梯子乗りの深い繋がりは、興味深いですね。

✅ 御殿場鳶工業組合が新春恒例の「はしご乗り」を市内約30カ所で実施した。

✅ 御殿場若鳶会が中心となり、組合員が複数人で協力して、高さ10メートル以上の梯子を乗り継ぎながら、様々な技を披露した。

✅ この伝統的なイベントは、地域の安全祈願と職人の技量の向上を目的としている。

さらに読む ⇒静岡新聞DIGITAL Web出典/画像元: https://news.at-s.com/article/1393737鳶職の技術は、本当にすごいですね。

江戸時代より続く伝統芸能である『梯子乗り』は、実は鳶職と深い繋がりがあることをご存知ですか?鳶職は建築現場において、梁から梁へ「飛んで」移動するほどの高い技術を持つ職人として、古くは安土桃山時代の城建築に活躍した「穴太衆」にそのルーツを見出すことができます。

江戸時代には、町火消しとして活躍した「いろは48組」の台頭により、鳶の知名度はさらに高まりました。

火災現場での高所作業や、家屋解体の際には、鳶口や掛矢などの道具を使いこなす技術が必須であり、鳶は火消しを兼業する存在として、社会的に重要な役割を担っていました。

梯子乗りは、鳶職が日々の訓練として行っていた技が発展した伝統芸能です。

火災発生時には、高い梯子の上から「まとい」を振り、周囲に知らせたり、火勢の状況を判断したりするために使用されました。

現代でも、出初式などで披露される梯子乗りは、鳶職の伝統と技量を象徴する存在であり、その歴史と文化を今に伝える貴重な芸能として、人々の心を魅了し続けています。

鳶職は、昔も今も、高い技術を持った職人さんなんだな。

令和7年東京消防出初式の開催

東京消防庁出初式、どんなイベントで盛り上がった?

消防車やはしご乗り!

令和7年の出初式は、大勢の人が参加して賑わっていましたね。

公開日:2025/01/06

✅ 2025年1月6日、東京ビッグサイトにて東京消防庁の出初式が開催されました。

✅ 式典には職員や消防団員など約2900人、消防車両など140台が参加し、江戸消防記念会による「はしご乗り」の披露や、歌手ダイアモンド☆ユカイさんのゲスト出演など、盛りだくさんの内容でした。

✅ 吉田義実消防総監は、都民の安全と安心を確保するため、迅速かつ着実に取り組んでいくことを表明しました。

さらに読む ⇒FNNプライムオンライン|フジテレビ系FNN28局のニュースサイト出典/画像元: https://www.fnn.jp/articles/-/810116出初式は、消防士さんの日々の訓練の成果を見られる貴重な機会ですね。

2025年1月6日、東京消防庁の出初式が東京・江東区の東京ビッグサイトで行われました。

約2900人の職員や消防団員、能登半島地震で活躍したバイクや消防車両など約140台が参加しました。

江戸消防記念会による「はしご乗り」や、歌手ダイアモンド☆ユカイさんのゲスト出演で会場は盛り上がりました。

吉田義実消防総監は「セーフシティ」の実現に向けた取り組みを表明しました。

出初式は、やっぱり盛り上がりますね!

令和7年東京消防出初式は、伝統を守りながら進化を続けるイベントであることがわかりました。

💡 東京消防出初式は、江戸時代から続く伝統的な行事であり、消防の技術力向上と市民への安全意識の普及を目的とする

💡 出初式では、木遣歌や梯子乗りなど、江戸時代の消防の伝統芸能が披露され、現代に受け継がれている

💡 令和7年の出初式は、東京ビッグサイトで開催され、約2900人の職員や消防団員、約140台の車両が参加した