中国自動車産業の成長と課題: 新エネ車市場の競争激化は本当にチャンスなのか?中国自動車産業の将来とは!?

中国自動車産業の変貌!世界第2位からEV大国へ。改革開放から急成長、外資誘致で技術革新、そして今、独自技術で世界を席巻!BYD、テスラなど新勢力台頭、ガジェット感覚のEVが次世代市場を牽引!

💡 中国自動車産業は世界最大規模に成長し、特に新エネルギー車市場が急成長している。

💡 中国メーカーは、技術革新と政府の支援により、市場を席巻しつつある。

💡 しかし、中国自動車産業は、競争激化や品質管理などの課題を抱えている。

それでは、中国自動車産業の現状と将来について、詳しく見ていきましょう。

中国自動車産業の成長と課題

中国自動車産業は、改革開放後どのように発展した?

急速成長、世界2位に

中国の自動車産業は、改革開放以降、目覚ましい発展を遂げているんですね。

✅ 2024年4月に行われた北京モーターショーは、コロナ禍以前と比較して大きく様相が変わっており、中国ブランドが主役を担っている。

✅ 中国政府の厳しいプレスパス発行により、特に外国メディアの参加が制限された。

✅ 中国メーカーは新たなサブブランドを続々と立ち上げ、NEV市場では需要よりも供給量が多くなり、価格競争が激化している。

さらに読む ⇒Motor-Fan総合TOP出典/画像元: https://motor-fan.jp/mf/article/228003/中国ブランドが主役になっているのは、驚きですね。

外国メディアの参加が制限されているのも、興味深い点です。

中国の自動車産業は、改革開放以降、急速な発展を遂げ、1978年のわずか15万台から2008年には935万台に達し、世界第2位に躍進しました。

2001年のWTO加盟を契機に、海外メーカーの進出が加速し、中国メーカーとの合弁事業が盛んになりました。

当初は、中国は自力更生路線を進めていましたが、改革開放後は市場と技術の交換を重視し、外資企業を積極的に誘致するようになり、北京吉普(ジープ)、上海大衆汽車(上海VW)などの合弁事業を通じて、中国は技術移転を受け、自動車産業の技術水準向上を図りました。

現在、中国は自動車生産台数、市場規模ともに世界最大規模を誇るまでに成長しています。

しかし、中国の自動車産業は、技術開発や環境問題、品質管理など、課題も多く抱えています。

今後、中国の自動車産業が持続的な発展を遂げるためには、これらの課題に適切に対処していく必要があります。

いや、中国の自動車産業は凄まじい勢いだな。外資企業も巻き込みながら、技術革新も進んでるし、これからが楽しみだ。

急成長する中国の新エネルギー車市場

中国の新エネ車市場、どうなってる?

世界最大、急成長中

EV販売台数が伸びているのは、政府の政策によるものもあるのでしょうか?。

公開日:2024/06/29

✅ 2024年5月の中国市場におけるEV販売台数は前年比38%増を記録し、新車販売全体に占める割合は47.02%と過去最高を更新しました。

✅ BYDがEV販売ランキングでトップ10に7車種をランクインするなど、中国メーカーの台頭が著しく、特に大衆セダンセグメントではBYDとNEVが市場を牽引しています。

✅ PHEVの販売シェア率増加にはBYDとファーウェイの影響が大きく、ファーウェイが支配権を有するAito M9やM7が販売ランキング上位にランクインするなど、中国EV市場におけるプレゼンスを高めています。

さらに読む ⇒EVsmartブログ出典/画像元: https://blog.evsmart.net/electric-vehicles/nev-share-reaches-47-percent-latest-trends-in-ev-shift-in-china-may-2024/BYDやファーウェイなど、中国メーカーの台頭は目覚ましいですね。

日本の自動車メーカーも危機感を感じているかもしれませんね。

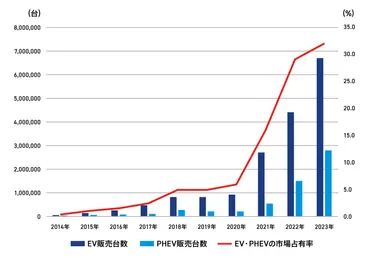

中国は世界最大の新エネルギー自動車(新エネ車)市場であり、2022年のEV販売台数は世界全体の60%近くを占めました。

2020年から3年間で約5倍に成長し、2022年には販売台数が約688万7000台、中国自動車販売台数の25.7%を占めました。

BEVが中心ですが、2023年に入りPHEVの割合が拡大する傾向が見られます。

中国政府は2023年の新エネ車販売目標を900万台としており、自動車販売台数の約33%を占める見込みです。

中国のEV市場、伸び方がハンパない。政府の支援も大きいだろうけど、やっぱり中国メーカーの技術力も凄いんだな。

激化する中国新エネ車市場の競争

中国自動車市場で何が起きている?

新エネ車台頭、競争激化

BYDが圧倒的なシェアを獲得しているのは、驚きです。

✅ 2023年の中国の新エネルギー車小売販売台数ランキングで、BYDが270万台以上を販売し、1位を獲得しました。これは、3位から10位までの販売台数の合計とほぼ同じであり、圧倒的なシェアを誇っています。

✅ 2位はテスラ、3位は広汽埃安(AION)、4位は吉利(GEELY)と続きます。

✅ 2024年には問界(AITO)と小米(シャオミ)が販売台数を伸ばすと予想されており、中国の新エネルギー車市場はますます競争が激化するとみられます。

さらに読む ⇒Record China出典/画像元: https://www.recordchina.co.jp/b929246-s25-c20-d0189.html中国の新エネルギー車市場は、ますます競争が激化しそうです。

日本のメーカーも、生き残りを賭けて戦わなければいけません。

2020年から2022年にかけて、中国の自動車市場構造は大きく変化しました。

新エネ車の年間販売台数が約550万台増加した一方で、内燃機関車の販売台数は約400万台減少しました。

新エネ車市場は、全体の3分の2以上を中資系メーカーが占めており、競争は激化しています。

2023年1~8月期の販売台数上位は、BYD、テスラ、広汽埃安(AION)、吉利汽車、長安汽車となっています。

BYDはシェアと販売台数を伸ばし、広汽埃安(AION)、長安汽車、理想汽車(LiAuto)も好調です。

一方、2022年の販売台数が2位だった上海汽車通用五菱は大きく減少しており、各メーカーは激しい競争環境に置かれています。

BYD、凄いな!シェアが圧倒的だ。中国メーカーは、技術革新だけでなく、価格競争も激しいから、日本のメーカーは気を抜けないぞ。

中国メーカーの台頭を支える「先進性」

中国車、なぜ人気?

先進性重視!

確かに中国のEV市場は、世界と比べて普及が進んでいると感じます。

✅ 中国は世界最大の自動車市場であり、2023年の自動車販売台数は約3009万台で、EV販売台数は約669万台と世界最大です。

✅ 中国のEV市場は、自動車市場全体に対するEVの販売比率が非常に高く、既に普及段階に入っています。

✅ 中国では低価格でコンパクトなEVが数多く販売されており、政府による優遇措置も相まって、消費者の支持を集めています。

さらに読む ⇒ 東京電力エナジーパートナー出典/画像元: https://evdays.tepco.co.jp/entry/2024/05/14/000060中国の自動車メーカーは、スマートフォンのような機能を取り入れることで、若い世代のニーズに応えているんですね。

2022年の自動車総生産台数で世界首位に立った中国は、EV比率も20%に達し、自動車業界を牽引する存在となっています。

中国メーカーが台頭する要因として、「先進性」が挙げられます。

特に、90後や00後の世代は、クルマを選ぶ際に「先進性」を重視しており、そのニーズに応える形で、中国メーカーは、助手席用ディスプレイや音声認識機能、ジェスチャー操作など、スマートフォンと繋がるような機能を積極的に導入しています。

中国の自動車メーカーは、若い世代のニーズを掴んでるな。先進的な機能をどんどん取り入れて、市場を席巻してる。

中国市場における「先進性」へのこだわり

中国で人気な自動車の「先進性」は何を示唆している?

価値観の未成熟

中国市場への進出は、日系企業にとってハードルが高いんですね。

公開日:2023/11/10

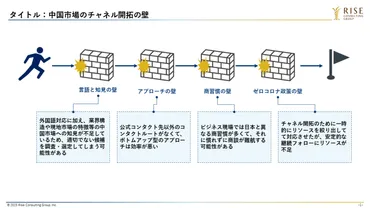

✅ 中国市場におけるチャネル開拓は、日系企業にとって困難が多い。特に、言語と知見、アプローチ、商習慣の壁が立ちはだかっている。

✅ 言語と知見の壁は、中国市場の情報収集の難しさ、特に最新情報の入手と信憑性判断に課題がある。

✅ アプローチの壁は、政府機関や企業とのリレーション構築の難しさ、電話連絡等のオフィシャルなコンタクトが機能しにくい状況がある。

さらに読む ⇒株式会社ライズ・コンサルティング・グループ出典/画像元: https://www.rise-cg.co.jp/digital-site/insight/global-business-enhancement_3/中国の消費者は、スマートフォンのようなガジェット的な要素を求めているんですね。

日本のメーカーは、その点に気が付いていないのかもしれません。

ディスプレイだらけの内装や音声操作といった、従来の自動車とは異なる「先進性」は、中国市場におけるクルマに対する消費者の価値観が、まだ成熟していないことを示唆しています。

そのため、乗り心地やハンドリングよりも、スマートフォンの延長線上にあるような、ガジェット的な要素が重視され、中国メーカーは、そのニーズに応える製品を開発することで、日本や欧米メーカーとの差を広げています。

中国市場は、日系企業にとっては厳しい挑戦だな。言語や文化の違い、そして中国メーカーの勢い、乗り越えるには工夫が必要だ。

このように、中国自動車産業は大きく変化しており、日本の自動車メーカーも新たな戦略を立てる必要がありそうです。

💡 中国の自動車産業は、政府の支援と技術革新により、世界をリードする存在になりつつある。

💡 中国メーカーは、スマートフォンのような機能を導入することで、若い世代のニーズに応え、市場シェアを拡大している。

💡 日本の自動車メーカーは、中国市場の現状を理解し、新たな戦略を策定する必要がある。