南海トラフ地震:周期と被害想定 (?)巨大地震の脅威とは!!?

南海トラフ巨大地震、次の発生はいつ? 過去1400年の歴史から迫る、巨大地震の脅威と最新研究! 発生確率70~80%、備えは今すぐ!

💡 南海トラフ地震は、日本列島に大きな被害をもたらす可能性のある巨大地震です。

💡 発生時期や規模は、過去のデータに基づいて推定されています。

💡 対策として、政府や自治体では、様々な取り組みが進められています。

それでは、南海トラフ地震について詳しく見ていきましょう。

南海トラフ地震:歴史と周期性

南海トラフでは次にいつ巨大地震が来る?

70年以上経過、可能性高い

南海トラフ地震は、過去に実際に発生し、甚大な被害をもたらしてきた地震ですね。

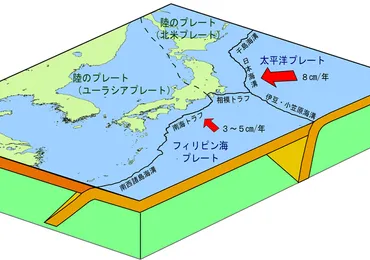

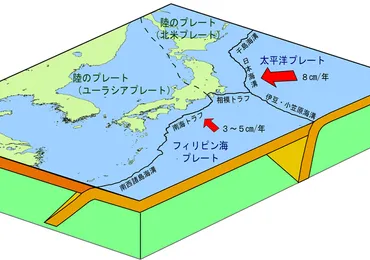

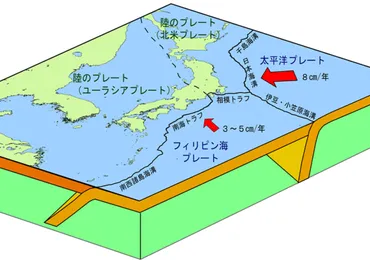

✅ 南海トラフ地震は、フィリピン海プレートがユーラシアプレートの下に沈み込む際に発生する地震で、プレート境界のひずみが限界に達して陸側のプレートが跳ね上がることで起こります。

✅ 南海トラフ地震は、過去に100~150年程度の周期で繰り返し発生しており、前回の地震から約80年が経過しているため、次の地震発生の可能性が高まっていると考えられています。

✅ 南海トラフ地震は、発生規模や震源域が変化し、複数の領域で時間差を置いて発生することもあり、その発生過程には多様性があることが知られています。

さらに読む ⇒ 気象庁出典/画像元: https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/jishin/nteq/nteq.html周期性があるとはいえ、いつ起こるのか予測するのは難しいですね。

南海トラフは、フィリピン海プレートが大陸プレートの下に沈み込む場所であり、過去1400年間、約100~200年周期で巨大地震が発生しています。

直近の昭和東南海地震・昭和南海地震から70年以上経過しており、次の大地震発生の可能性が高まっています。

過去の南海トラフ地震は震源域の広がりに多様性があり、次に発生する地震の予測は困難ですが、南海トラフ全体が1つの領域として、100~200年周期で地震が発生すると仮定されています。

南海トラフでは、プレート境界だけでなく、分岐断層が地震を引き起こす可能性も指摘されています。

政府は、南海トラフ地震対策として、地震動予測地図、長周期地震動予測地図の作成、南海トラフ地震調査研究プロジェクト、広域地震防災研究プロジェクト、東海・東南海・南海地震の連動性評価研究プロジェクトなどの研究プロジェクトを実施しています。

また、内閣府では、東海地震対策、東南海・南海地震対策、南海トラフ巨大地震対策などを推進しています。

南海トラフ地震は、フィリピン海プレートとユーラシアプレートが接する南海トラフを震源域とする巨大地震で、過去100~150年周期で発生し、今後30年以内の発生確率は70~80%とされています。

過去には、684年の白鳳地震、887年の仁和地震、1096年の永長地震、1099年の康和地震、1361年の正平東海地震・正平南海地震、1498年の明応東海地震、1605年の慶長地震、1707年の宝永地震、1854年の安政東海地震・安政南海地震、1944年の昭和東南海地震、1946年の昭和南海地震といった南海トラフ地震が発生しており、それぞれ大きな被害をもたらしました。

これらの地震は、震源域、規模、被害状況が異なり、歴史資料や考古学的調査によって詳細が明らかになってきています。

南海トラフ地震の発生履歴を理解することは、将来発生する地震への備えに役立ちます。

なるほど、これは大変な地震だ。いつ起こってもおかしくないってことか。

南海トラフ巨大地震:被害想定と対策

南海トラフ巨大地震の被害想定で、新たに何が明らかになった?

施設と経済被害

南海トラフ巨大地震の被害想定は、とても深刻ですね。

✅ 20~40代の帯状疱疹増加は、高齢者のワクチン接種増加による免疫力の向上で、若年層への感染機会が増えていることが考えられる。

✅ 帯状疱疹のワクチンは、一度接種すれば一生涯有効というわけではない。5年以上経過すれば効果が薄れてくるため、再接種が推奨される。

✅ 近年、帯状疱疹のワクチンは、従来の生ワクチンに加え、不活化ワクチンも登場し、より安全に接種できる選択肢が増えている。

さらに読む ⇒TBS NEWS DIG出典/画像元: https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/416034具体的な被害想定は、防災対策を進める上で非常に重要ですね。

南海トラフ巨大地震の被害想定に関する第二次報告では、施設等の被害と経済的な被害がまとめられました。

これは、平成24年4月に設置された「南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ」によるもので、津波対策を中心とした具体的な対策強化を目指すものです。

第一次報告では、建物被害や人的被害が推計され、今回は施設被害と経済被害が加わりました。

詳細なデータは、PDF形式で公開されています。

加えて、南海トラフの巨大地震モデル検討会による第二次報告では、10mメッシュによる津波高や浸水域等の推計結果がまとめられました。

これは、南海トラフ巨大地震対策を検討する際に想定すべき最大クラスの地震・津波を科学的に検討した結果です。

今回の報告は、今後の防災対策の強化に役立ち、より具体的な対策の実施を促進するものです。

令和元年度の成果は現在作成中であり、平成30年度の成果は文部科学省のサイトに掲載されている報告書「地震及び火山噴火予知のための観測研究計画」平成30年度成果報告(成果の概要)に記載されている。

この被害想定は、今後の事業計画にも影響を与えるだろうな。

歴史資料とシミュレーションによる地震規模推定

南海地震後、西南日本の地震活動はどう変化した?

再び増加した

歴史資料は、地震の規模を推定する上で貴重な資料ですね。

✅ この記事は、日本の歴史上の主な地震を年表形式でまとめた「日本の地震年表」について説明しています。

✅ 年表には、マグニチュード7.0以上、またはマグニチュード6.0以上で最大震度6弱以上、または死者・行方不明者1人以上の地震が記載されています。

✅ また、地震記録の出現頻度に関して、時代によって記録の密度が異なるため、地震年表に現れる記事の多寡をもって地震活動の盛衰を論じることはできないと注意喚起しています。

さらに読む ⇒Wikiwand出典/画像元: https://www.wikiwand.com/ja/articles/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E5%9C%B0%E9%9C%87%E5%B9%B4%E8%A1%A8シミュレーションによって、過去の地震の規模が詳細に推定できるのはすごいですね。

日記史料に基づく有感地震の記録日数の推移西南日本で記された複数の日記史料から、安政元年(1854年)11月5日の南海地震の本震以降、頻発する有感地震を記録した日数の推移がわかる。

グラフは、安政元年(1854年)11月から安政2年(1855年)12月末までの期間について、有感地震の記録日数を月ごとに示したものであり、西南日本では安政2年9月から再び有感地震が増加した状況がわかる。

1454年享徳地震の規模推定炭素年代測定から1454年享徳地震によるものと判断された津波堆積物の検出位置と、復元された当時の海岸線を基に行った浸水シミュレーションによって、享徳地震の規模がモーメントマグニチュード(Mw)8.4以上であったと推測された。

歴史資料とシミュレーション、両方から地震の規模を推定できるなんて、すごいな。

プレート運動と地震発生のメカニズム

南海トラフの地震発生に影響を与える、プレート境界の滑りに関する最新研究結果を教えてください。

固着分布の不均質と「ゆっくり滑り」の存在が確認されました。

プレート運動は、地震発生のメカニズムを理解する上で重要ですね。

公開日:2020/01/16

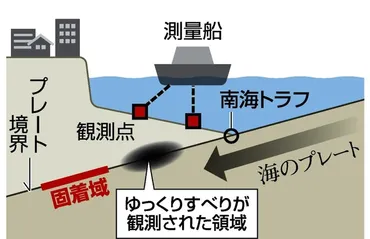

✅ 東京大学生産技術研究所と海上保安庁は、南海トラフ地震の想定震源域の沖合側で、プレート境界が揺れを伴わずに動く「ゆっくりすべり」と呼ばれる現象を観測した。

✅ 沖合の海底下は観測が難しく、実態がよくわかっていなかったが、今回の観測は南海トラフ地震の発生メカニズム解明に役立つ可能性がある。

✅ 「ゆっくりすべり」は、断層が緩やかに動き、地震波を出さずにたまったひずみを解放する現象であり、通常の地震に及ぼす影響などの研究が進められている。

さらに読む ⇒朝日新聞デジタル:朝日新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.asahi.com/articles/ASN1H6KCVN1GULBJ014.htmlゆっくりすべりという現象は、地震発生の予測に役立つ可能性がありますね。

南海トラフ沿いプレート境界の滑りと固着 GPS-音響結合方式による海底地殻変動観測によって得られた海底の変動速度から推定された、南海トラフ沿いプレート境界の滑り欠損速度分布から、南海トラフ想定震源域内において固着分布に不均質があることが示された。

海底における坑内間隙水圧観測によって得られたひずみ変化から推定された、熊野灘のトラフ軸近傍でくり返し起こる「ゆっくり滑り」。

間隙水圧変化から得られたひずみの変化の大きさと、その変化がプレート境界での滑りによって生じたと仮定して推定された各イベントの滑り量を示した。

2016年4月1日に発生した三重県南東沖の地震(M6.5)後に浅部超低周波地震が続発したが、これに連動して大きな滑りが観測されている。

プレート境界の滑り速度変化と地震発生との比較北海道?関東地方の沖合のプレート境界断層の広い範囲で、プレート境界の滑り速度が概ね周期的に変化していることを小繰り返し地震及び地殻変動データから発見した。

滑り速度が普段よりも速くなると、プレート境界の固着が緩むため大きな地震が起こりやすくなる傾向があることが示された。

なるほど、プレートの動きが地震に影響を与えているのか。

最新の観測データと地震活動

2011年東北地方太平洋沖地震後、どのような地殻変動が起こった?

陸側プレート東へ、海側プレート西へ

最新の観測データは、地震活動の状況を把握する上で重要ですね。

公開日:2016/04/16

✅ 熊本県で発生した地震は、14日の震度7、M6.5の地震を前震とし、16日の震度6強、M7.3の地震が本震と判明。16日の地震は阪神大震災と同規模でエネルギーは14日の地震の16倍であった。

✅ 今回の地震は、熊本県内を走る布田川断層帯と日奈久断層帯が引き起こした直下型地震。まず日奈久断層帯が動き、その後布田川断層帯がずれ、大きな揺れが発生したと考えられる。

✅ 専門家は、今回の地震が南海トラフ巨大地震との関連性も懸念しており、今後さらなる地震発生の可能性にも警戒を呼びかけている。

さらに読む ⇒iza(イザ!)総合ニュースサイト:産経デジタル出典/画像元: https://www.iza.ne.jp/article/20160416-BWOW2A6OJ5L6RLJNHCG5CLTUUA/熊本地震は、南海トラフ巨大地震との関連性も懸念されます。

2011年東北地方太平洋沖地震後の地殻変動とその原因を説明するモデル2011年東北地方太平洋沖地震後の地殻変動とその変動を説明するモデルは、陸上GNSSと海底GNSS-Aによって測定された2012年から2016年の間の地殻変動速度、宮城県沖での陸とは逆向きの西向きの変動、陸上では奥羽山脈を境に東西で上下変動が逆転していること、地震発生時に海溝軸近くの海洋プレートが大きく西向きに動くことにより、特に海溝軸外側(海側)の海洋プレート直下のマントルにも西向きの流れが生じる、陸側のプレートは、地震時に東向きに動くため、陸側のプレート直下のマントルにも東向きの流れが生じ、地震後も陸側のプレートは東向きに動き続ける、といった観測結果から構成される。

2016年熊本地震:複雑な地震活動熊本地震に伴う干渉SAR解析による地表変動の様子、干渉SAR解析により提案された熊本地震の震源断層モデル、前震(2016年4月14日M6.5)から本震(2016年4月16日M7.3)に至る地震活動の震源分布の推移、震央分布(上)と代表的な深さ断面図(下)に,累積の震源分布を示す、といった結果から、熊本地震は複雑な地震活動であったことがわかる。

多項目観測で見た火山噴火の推移九州の阿蘇山で、地殻変動、火口温度、放熱量、地震などの多項目観測を実施したところ、噴火の推移に応じて多くの観測データが得られている。

南海トラフ地震は、ユーラシアプレートとフィリピン海プレートの境界で起こる地震で、フィリピン海プレートがユーラシアプレートの下に沈み込む際に発生する。

過去の地震履歴から、南海トラフ地震は周期的に発生しており、平均すると約126年周期で発生している。

直近の地震から78年が経過しており、30年以内に70~80%の確率で発生するとされている。

南海トラフ地震は、静岡県の駿河湾から九州東方沖まで、非常に広範囲に影響を及ぼすことから、『巨大地震』と呼ばれている。

地震発生は予測できないため、家具の転倒防止や安全地帯の確保、食料や飲料水の備蓄など、今からできる対策を講じておくことが重要である。

地震は怖いけど、対策をしっかりしておけば安心できるかな。

南海トラフ地震は、発生時期や規模は不確実ですが、いつ起こってもおかしくない状況です。

💡 南海トラフ地震の発生周期と被害想定について詳細な情報が示されました。

💡 過去の地震記録やシミュレーションによって、地震の規模が推定されています。

💡 最新の観測データは、地震活動の状況を把握し、防災対策を進める上で重要です。