福島県における地震情報提供体制って、どうなってるの?福島県の地震情報提供体制とは!?

💡 福島県は、地震発生時の情報提供体制を構築しています。

💡 福島県は、地震発生時の被害状況を把握するために、震度観測点を設置しています。

💡 福島県は、地震発生時の国民への情報提供を迅速に行う体制を整えています。

それでは、福島県における地震情報提供体制について詳しく見ていきましょう。

福島県における地震情報提供体制

福島県は、地震発生時に迅速な情報提供を行うために、様々な取り組みを行っているんですね。

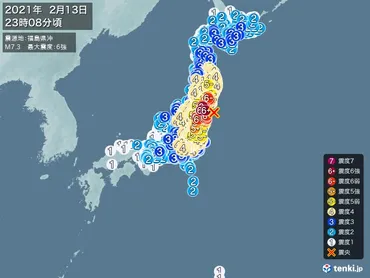

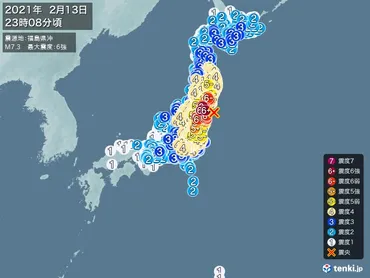

✅ 2021年2月13日23時08分頃、福島県沖を震源とするマグニチュード7.3の地震が発生しました。

✅ この地震により、宮城県で震度6強、福島県で震度6強、その他の地域でも震度6弱から震度4を観測しました。

✅ 日本沿岸では若干の海面変動が予想されますが、被害は発生していない模様です。

さらに読む ⇒日本気象協会 tenki.jp - tenki.jp出典/画像元: https://earthquake.tenki.jp/bousai/earthquake/detail/2021/02/13/2021-02-13-23-08-00.html地震発生時は、冷静に情報収集を行い、安全確保を最優先にしましょう。

福島県では、平成13年12月12日から、県内全市町村の震度を地震情報で発表しています。

これは、福島県が収集した自治体震度データを気象庁に分岐することで実現しました。

県内には、気象庁、防災科学技術研究所、自治体の3つの機関による震度観測点が設置されており、それぞれの観測点の名称と所在地が一覧にまとめられています。

この一覧には、各観測点の所属機関も記載されています。

福島県は、これらの観測点からのデータを活用することで、県民への迅速な地震情報提供を可能にしています。

また、地震発生時には、各機関が連携して情報収集を行い、正確な地震情報の発信に努めています。

いや~、さすが福島県!地震対策もしっかりしてるな!

福島県の地震活動の履歴

福島県は、地震活動が活発な地域として知られていますね。

公開日:2021/03/09

✅ 東日本大震災後、M4.0以上の地震は年々減少しており、直近1年間では208回と本震発生直後の1年間の5387回と比べて25分の1以下に減少しました。

✅ しかし、地震活動は依然として活発で、2001~10年の年間平均138回と比べると地震が多い状態が続いています。

✅ 震度1以上の地震も減少傾向にありますが、2001~10年の年間平均306回と比べると、直近1年間は469回と多い状態です。

さらに読む ⇒nippon.com出典/画像元: https://www.nippon.com/ja/japan-data/h00963/地震活動は依然として活発で、今後も警戒が必要です。

福島県内で震度5弱以上を観測した地震の記録は、1923年(大正12年)から2023年(令和6年)までの100年以上にわたるデータです。

記録は、発生年月日時分、緯度経度深さ、マグニチュード、震央名、県内の震度、被害状況等が詳細に記録されています。

データによると、福島県沖を震源とする地震が最も多く、特に2011年3月11日の東日本大震災以降は、福島県沖でマグニチュード6以上の地震が頻発しています。

なるほど、福島県は地震が多い地域なんやね。

福島県における地震被害の現状と課題

東日本大震災は、福島県に大きな爪痕を残しましたね。

✅ 東日本大震災は福島県に甚大な被害をもたらし、地震による家屋の倒壊や死者、津波による被害に加え、東京電力福島第一原発の爆発事故が発生しました。

✅ 福島第一原発事故では、原子炉の冷却機能喪失により水素爆発と炉心溶融が発生し、高レベル汚染水の流出や放射性物質の大気中への放出が起こりました。

✅ 事故の影響で広範囲に避難指示が発令され、現在も福島県では復興に向けた取り組みが続けられており、被災地支援として福島の商品購入や観光、ボランティア活動などが行われています。

さらに読む ⇒gooddo(グッドゥ)|社会課題を知って、あなたにできる貢献を。いいこと、しやすく。出典/画像元: https://gooddo.jp/magazine/climate-change/earthquake/eastjapan_earthquake/4909/福島県の復興はまだ道半ばですが、被災地支援の輪が広がっているのは素晴らしいです。

被害状況としては、2011年3月11日の東日本大震災では、福島県内で死者157名、重傷者1019名、軽傷者3047名、住宅全壊14198棟、半壊60032棟、住家全壊2039棟、半壊6638棟、住家床上浸水7215棟、住家床下浸水14035棟、避難者307930名という甚大な被害が発生しました。

その他にも、2022年3月16日の地震では死者1名、重傷者9名、軽傷者92名、住宅全壊53棟、半壊548棟、2021年12月13日の地震では死者1名、重傷者4名、軽傷者95名、住家全壊66棟、半壊636棟など、多くの地震で被害が発生しています。

福島県は、地震活動が活発な地域であり、今後も大地震が発生する可能性は高いと考えられます。

そのため、地震対策の強化が重要となります。

東日本大震災の被害は本当に大きかったですね。

福島県における地震発生確率と被害想定

福島県は、地震発生時の被害想定を見直したんですね。

公開日:2022/11/26

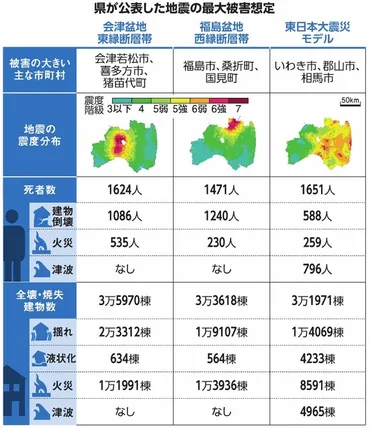

✅ 福島県は、県内の活断層や太平洋沖で大規模地震発生時の被害想定を24年ぶりに見直し、公表しました。今回の被害想定では、1998年の前回想定と比較して、建物や人的被害が約2~3倍に増加すると試算されています。

✅ 今回の被害想定では、会津盆地東縁断層帯、福島盆地西縁断層帯、東日本大震災をモデルとした海溝型地震、各市町村直下の地震の計4種類を想定し、季節や時間帯による影響も考慮して被害規模を試算しています。

✅ 県は、耐震化や感震ブレーカー設置、津波避難などの対策によって被害を大幅に減らせるとして、県民への周知啓発を進める方針です。特に、耐震化率が87.1%(2018年時点)と高いことから、古い住宅の耐震化を進めることで、建物被害の軽減が期待されます。

さらに読む ⇒朝日新聞デジタル:朝日新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.asahi.com/articles/ASQCT6VJ2QCQUGTB007.html地震対策は不可欠ですね。

福島県では、過去に震度5以上の地震が61回、震度6以上の地震が5回発生しており、特に三陸沖を震源とする地震が多く発生しています。

気象庁の統計によると、30年以内に福島県に影響を与える海溝型地震が発生する確率は、三陸沖北部から房総沖の海溝寄りの津波地震で30%、三陸沖南部で50%、宮城県沖で60%、福島県沖で10%と推定されています。

福島県では、過去の活断層型地震による被害想定も行われており、福島盆地西縁断層帯、会津盆地西縁断層帯、双葉断層帯の地震によってそれぞれ全壊数千棟、死者数百人の被害が予想されています。

2011年の東日本大震災では、福島県で1万5千棟以上の全壊、1600人以上の死者が出ており、地震に対する備えの重要性を改めて認識させられました。

被害想定が大幅に増えるってことは、対策も強化しないといけないな。

福島県における地震発生状況と今後の注意喚起

福島県沖で地震が発生したんですね。

✅ 福島県沖でマグニチュード5.8の地震が発生し、福島県で最大震度5弱を観測しました。

✅ 地震の深さは50kmで、津波の心配はありません。

✅ 気象庁は緊急地震速報を発表しました。

さらに読む ⇒ホーム出典/画像元: https://www.namiten.jp/2024/03/15/0014hukusimakennnoki/地震発生時は、落ち着いて身の安全を確保しましょう。

内閣府の「ゆれやすさマップ」によると、福島県では太平洋沿岸部、福島市、伊達市、会津坂下町、会津美里町などが特に揺れやすい地域となっています。

福島県民は、地震発生の可能性を常に認識し、必要な備えをしておくことが重要です。

福島県内で震度5(弱)以上を観測した地震の記録は、1923年(大正12年)から2023年(令和6年)までのデータが提供されています。

データは、通算番号、年月日時分、緯度(北緯)、経度(東経)、深さ、マグニチュード、震央名、県内の震度(年号)、被害状況等で構成されています。

この期間に福島県内で発生した震度5(弱)以上の地震は、67回記録されています。

最も大きな地震は、2023年3月16日23時36分に発生したマグニチュード7.4の福島県沖地震で、福島県内で震度6強を観測しました。

この地震では、福島県で死者1名、重傷者9名、軽傷者92名、住宅全壊53棟、半壊548棟の被害が発生しました。

その他の大きな地震としては、2023年12月13日23時07分に発生したマグニチュード7.3の福島県沖地震、2022年3月16日23時34分に発生したマグニチュード6.1の福島県沖地震、2021年12月13日23時07分に発生したマグニチュード7.3の福島県沖地震などがあります。

これらの地震でも、福島県内で死者や重傷者、住宅の被害が発生しています。

福島県では、過去に何度も大きな地震が発生しており、今後も注意が必要です。

令和6年3月15日00時14分頃、福島県沖でマグニチュード5.8の地震が発生しました。

震源地は福島県沖、深さは50km、震源のメカニズムは太平洋プレートと陸のプレート境界での逆断層型です。

福島県の川俣町と楢葉町で震度5弱を観測されました。

東北地方から中部地方にかけて震度4~1を観測されました。

この地震による津波の心配はありません。

揺れの強かった地域では落石や崖崩れなどに注意が必要です。

過去の事例では、大地震発生後に同程度の地震が発生した割合は1~2割あります。

揺れの強かった地域では、地震発生から1週間程度、最大震度5弱程度の地震に注意してください。

特に今後2~3日程度は、規模の大きな地震が発生する可能性があります。

地震の情報はしっかりと確認して、安全に過ごしましょう。

福島県は、地震対策に力を入れており、今後も防災意識を高めていくことが重要です。

💡 福島県は、地震情報提供体制を強化し、県民への情報提供を迅速に行っています。

💡 福島県は、地震発生時の被害状況を把握するために、震度観測点を設置しています。

💡 福島県は、地震発生時の安全確保のために、様々な対策を進めています。