輪島塗、地震からの復興は?輪島塗は再び試練に!!?

💡 能登半島地震からの復興途上に、輪島市は豪雨災害に見舞われた。

💡 輪島塗業界も被害を受け、再び大きな試練に直面している。

💡 孤立した集落の住民は、困難な状況を克服するため、助け合いの精神で復興に向けて歩んでいる。

それでは、最初の章に移ります。

復興への試練 豪雨災害がもたらした苦難

輪島市は、能登半島地震からの復興が進んでいた矢先に、豪雨災害に見舞われてしまい、住民の皆さんは本当に大変だと思います。

✅ 輪島市では、元日の能登半島地震からの復興途上に、線状降水帯による大雨に見舞われ、応急仮設住宅が浸水するなど、再び大きな被害を受けた。

✅ 特に、宅田町の仮設住宅では複数の住宅が床上浸水し、住民は濁流から逃れるため、腰の高さまで浸水した中で避難するなど、深刻な状況であった。

✅ また、熊野町では土砂崩れが発生し、通行止めとなったほか、門前町道下のグループホーム「もんぜん楓の家」では、裏山からの濁流が流れ込み、利用者40人が避難するなど、施設も大きな被害を受けた。

さらに読む ⇒北國新聞出典/画像元: https://www.hokkoku.co.jp/articles/-/1525437地震からの復興が遅れ、住民の皆さんは、再び大きな苦難に直面しているという状況に、心が痛みます。

輪島市は、能登半島地震からわずか9カ月で豪雨災害に見舞われ、住民は再び大きな苦難に直面している。

地震からの復興途上に新たな災害が襲い、住民は「雪が降る前には水害以前に戻りたい」という思いで復旧作業に励んでいる。

豪雨災害から1か月たった住民たちは、地震からの復興への希望が再び絶たれた状況に、大きな精神的なダメージを受けている。

ボランティアセンターでは、全国から多くのボランティアが駆けつけ、泥かき作業など、懸命に支援活動を行っている。

しかし、住民の多くは地震からの復興はまだ道半ばであり、今回の豪雨災害によって再びゼロからのスタートを強いられていると感じている。

物資の不足や住居の修理、心のケアなど、課題は山積している。

特に、地震で被害を受けた家屋を解体しても、家財道具を置く場所がない状況は深刻だ。

住民たちは、仮倉庫の設置を求め、今後の生活再建に向けて不安を抱えている。

地震からの復興に取り組んでいた人ほど、今回の豪雨災害によるダメージは大きく、精神的な疲労は深刻だ。

住民たちは、今後、どのように立ち直り、希望を取り戻していくのか、大きな試練に直面している。

いやー、大変だな。でも、こういう時こそ、人間は強いんだよ。みんなで協力して乗り越えようぜ。

伝統産業の苦難 輪島塗が再び試練に

輪島塗は、石川県の伝統工芸品であり、地域の経済を支える重要な産業です。

公開日:2024/10/27

✅ 石川県輪島市の輪島塗製造販売会社「輪島塗の稲忠」は、1月の地震で店舗が倒壊し、休業を余儀なくされていました。

✅ その後、元日の地震から復興に向けて歩み始めていた矢先に、今回の豪雨に見舞われ、店舗付近が冠水する被害を受けました。

✅ 稲垣充治社長は、地震からの復興途上での豪雨による被害に落胆し、再び試練に直面したと語っています。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20240927/k00/00m/040/070000c地震からの復興途上に、豪雨災害に見舞われ、再び大きな被害を受けたというのは本当に残念です。

9月の能登半島地震の被災地を襲った豪雨は、輪島市の基幹産業である輪島塗にも深刻な被害をもたらしました。

地震後に整備された仮設工房の約8割が浸水し、輪島塗業界は再び大きな試練に直面しています。

被害を受けたのは工房だけではありません。

輪島塗の工程における最初の段階を担う木地師も、土砂崩れや浸水により貴重な木材や道具を失いました。

木地師の剱地玲治さんは、大量の木地が使用不能となり、再起への道のりは険しいと語ります。

曲物木地師の蔵田満さんは、地震で修理したばかりの機械が再び壊れ、さらに山が荒れて木材の調達が困難になったことを憂慮しています。

しかし、注文してくれる人たちの期待に応えたいと、再起を誓っています。

輪島塗の製造・販売を行う漆器工房の輪島キリモトでは、工房が浸水し、出荷予定の商品も水没しました。

7代目の桐本泰一さんは、地震からの復興に向かおうとしていた矢先の豪雨災害に心を痛め、支援の必要性を訴えています。

輪島塗業界は、地震と豪雨の二重災害により大きな苦難に直面しています。

文化を支える職人たちへの更なる支援が不可欠です。

輪島塗か。伝統工芸って、金にならないから、若い人がなかなか継がないんだよな。

孤立からの脱出 西保地区の苦難と希望

孤立した集落の住民は、携帯電話が圏外で、外部との連絡手段が途絶えてしまい、本当に不安だったと思います。

✅ 能登半島地震から1か月が経過し、奥能登地域では土砂崩れや道路崩落による孤立集落が多数存在している。

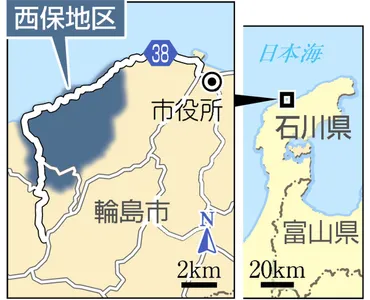

✅ 石川県輪島市の西保地区では、地震発生から11日目時点で700人超が孤立し、携帯電話は圏外、電気や水道も止まっていた。

✅ 厳しい寒さの中、ガソリン不足や発電機・ストーブの稼働不足といった課題が深刻化しており、陸上自衛隊が食料やガソリンを運ぶなど支援活動が行われている。

さらに読む ⇒中日新聞Web出典/画像元: https://www.chunichi.co.jp/article/847379災害で孤立した集落は本当に大変です。

道路の復旧には時間がかかるでしょうし、住民の方々の生活再建は容易ではないと思います。

石川県輪島市西保地区は、能登半島地震で一時孤立した後、9月の豪雨で再び孤立状態に陥っています。

豪雨で県道38号(輪島浦上線)が通行止めとなり、地区内の7集落が外部と遮断されました。

県は年内に一部ルートを応急復旧させる方針ですが、冬季の積雪で再び閉ざされる可能性があります。

2か月経過しても、被害は深刻で、家屋流失や土砂崩落、道路の寸断など、爪痕が深く残っています。

電気や水道が通っておらず、住民のほとんどが地区外に避難しており、自宅に戻れない世帯も多い状況です。

住民は豪雨による被害に絶望感を抱いており、生活の再建は困難な状況です。

県は西側ルートの応急復旧を進めていますが、東側ルートは通行再開まで数年かかる見通しであり、地域住民の生活への影響は長期にわたると予想されます。

道路が寸断されて、孤立って、怖いわ。私だったら、落ち着いていられないわ。

孤立からの解放 鵠巣地区の新たな試練

孤立状態が解消されつつあるのは朗報ですが、まだ避難生活を余儀なくされている方も多く、不安な状況が続いていると思います。

公開日:2024/01/16

✅ 能登半島では地震の影響で2万人以上が避難所に身を寄せ、停電や断水が続いており、厳しい寒さの中、被災者たちは困難な状況に置かれている。

✅ 孤立した集落では、道路が寸断され、支援物資が届かない状況が続いていた一方、住民たちは助け合い、食料や水、医療などの課題を克服してきた。

✅ 道路の仮復旧により、孤立状態は徐々に解消されつつあるものの、停電や断水などのインフラ復旧には時間がかかる見通しであり、被災地の生活は依然として困難な状況にある。

さらに読む ⇒世界日報DIGITAL出典/画像元: https://www.worldtimes.co.jp/japan/20240115-178101/孤立状態が解消されて、本当に良かったですね。

でも、避難生活はまだ続き、住民の方々は心身ともに疲れ切っているのではないでしょうか。

能登半島地震による土砂崩れで孤立していた石川県輪島市鵠巣地区の国道が13日に仮復旧し、住民の孤立状態がほぼ解消されました。

住民は長かった孤立状態からの解放に安堵していますが、避難生活の先行きは依然として不透明で、疲労の色を濃くしています。

国道が復旧したことで、住民は買い物や病院へのアクセスが可能になりましたが、多くは避難所にとどまっています。

県は孤立状態にある15地区793人の救助を急いでおり、今月中には解消を目指しています。

一方、厳しい寒さの中、車中泊やビニールハウスでの避難生活を余儀なくされている被災者も多く、生活は依然として困難な状況です。

孤立状態が解消されたのは、良いニュースだな。でも、避難生活って、精神的にキツいよな。早く元の生活に戻れるように、みんなで支援していかないとな。

復興への歩み 板金職人の奮闘

地震で孤立した地域では、住民の方々は様々な困難に直面していることと思います。

公開日:2024/01/17

✅ 能登半島地震の影響で孤立していた石川県輪島市の西保地区の住民40人が、自衛隊のヘリコプターで避難しました。

✅ 住民たちは、被災状況や避難を決めた理由などを記者に語りました。中には、自宅の被害は軽微ながらも余震が続き、電気も復旧していないため不安を抱えている人もいました。

✅ 一方、自宅に残ることを決めた住民もおり、今後の生活について様々な思いを抱えている様子が伺えました。

さらに読む ⇒朝日新聞デジタル:朝日新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.asahi.com/articles/ASS1K5GGCS1KUQIP02M.html地震から4か月経っても、まだ電気も通っていない地域があるんですね。

板金職人の佃さんのように、懸命に復旧作業に取り組んでいる人たちがいることを、私たちは忘れないようにしなければいけません。

能登半島地震で孤立集落となった石川県輪島市の西保地区に自宅がある板金職人の佃幸二さん(51)は、地震発生から4カ月経った今も、県道が復旧せず、電気も通っていないため、市街地の仮設住宅から被災した家々の修理現場に通っています。

佃さんは地震直後、山の中を4キロほど歩いて家と市街地を行き来し、車中泊や知り合いの大工の家に泊まらせてもらってしのいでいました。

1月17日、地区の住民や両親は、集落から自衛隊のヘリコプターで白山市に2次避難しました。

佃さんは「避難先でやることはない。

ここにいれば町の復旧でも、両親が空けた家を守ることでも、何かしらすることはある」と輪島に残りました。

地震から3カ月が過ぎた4月上旬、2次避難先から戻ってきた両親と3人で仮設住宅に入居しました。

少しずつ進む市街地の復旧工事で、板金の仕事は多忙です。

佃さんを含め4人の職人がいる塩山板金工業所によると、1月中旬から3月末まで、壊れた屋根瓦の棟などをブルーシートで覆う作業が100件ほどありました。

佃さんは「慣れない仕事をやりながら覚えた」と振り返ります。

4月に入り、壊れた屋根瓦をトタンにふき替える修理など、屋根、外壁、雨どいを施工する本来の板金の仕事が本格化しています。

今年は4月末時点で、板金工事の見積件数が80件あり、例年の5~6倍に相当するという。

佃さんは、「直す仕事が一段落したら、新築の仕事になるが、人が離れて、家を建てる人は少ないかもしれない」と被災地の将来を心配する。

それでも「この2、3年は間違いなく忙しくなる。

今は目の前の直せる家を一軒一軒こなしていきたい」と話す。

凄いな、佃さん。仕事しながら、両親のことも世話して、本当に頭が下がるわ。

今回の記事では、輪島市の豪雨災害による被害状況とその後の復興への取り組みについて紹介しました。

💡 輪島市は、地震からの復興途上に、豪雨災害に見舞われ、住民は再び大きな苦難に直面している。

💡 輪島塗業界も大きな被害を受け、伝統産業の存続が危ぶまれている。

💡 孤立した集落の住民は、困難を乗り越え、助け合いながら復興に向けて歩んでいる。