日本の少子化問題、深刻化する現状と未来予測!少子化とは一体!?

💡 少子化が日本の社会に与える影響について詳しく解説します。

💡 少子化の原因と現状、そして将来予測について分析していきます。

💡 政府の少子化対策と、その効果について検証します。

それでは、少子化問題について詳しく見ていきましょう。

日本の少子高齢化の現状

少子化は、日本にとって深刻な問題ですね。

公開日:2023/06/16

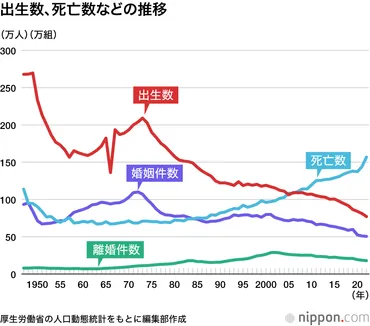

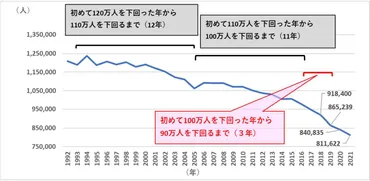

✅ 2022年の出生数は77万747人で、統計開始以来初めて80万人を割り込み、過去最少を更新しました。

✅ 合計特殊出生率は1.26で、2005年と並ぶ過去最低水準となり、7年連続で減少しました。

✅ 出生数の減少は、未婚化・晩婚化、コロナ禍の影響による結婚式の中止、将来不安による結婚の躊躇などが要因として挙げられます。

さらに読む ⇒nippon.com出典/画像元: https://www.nippon.com/ja/japan-data/h01699/出生数は年々減少しており、このままでは日本の人口が減少し続けてしまうかもしれませんね。

日本の少子化は深刻化しており、2023年の出生数は75万8631人と過去最少を記録しました。

これは、働く女性を支援しない企業文化、小さな子供に対する社会の寛容の欠如、経済的な不安定感、結婚年齢の上昇などが要因として挙げられます。

一方、死亡数は159万503人と過去最多となり、少子高齢化が加速していることを示しています。

高齢化社会の進展と医療技術の進歩による平均寿命の延伸が死亡数増加の主な要因です。

1974年のベビーブーム終了以降、人口の減少傾向が顕著に表れ、2007年以降は死亡数が出生数を上回る「自然減」の状態となっています。

2010年には100万人を超えていた出生数は、2020年には80万人台にまで減少しました。

一方、死亡数は、2010年には120万人台でしたが、2020年には140万人台にまで増加しています。

うっわ、マジかよ!少子化ってこんなに進んでたんか!日本の未来、大丈夫なのか?

少子化の国際的な比較と背景

なるほど、国際的な比較で見ると、日本の少子化は深刻な状況なんですね。

✅ コロナ禍の影響は少子化の加速には現時点では明確に現れていないものの、特に婚姻件数の減少に影響を与えている可能性が高い。

✅ 母親となる年齢層の女性人口はコロナ禍以前から減少しており、これは団塊ジュニア世代の高齢化によるもので、コロナ禍の影響は受けにくい。

✅ 合計特殊出生率はコロナ禍以前から減少傾向にあったが、コロナ禍による加速は現時点では確認できない。

さらに読む ⇒Mitsubishi UFJ Research and Consulting | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング出典/画像元: https://www.murc.jp/library/column/sn_230127/コロナ禍の影響も少なからずあるみたいですね。

日本の出生率はOECD加盟国の平均1.67人と比較して非常に低く、1.33人です。

一方、死亡率はOECD平均と比較して高く、日本の高齢化が進んでいることを示しています。

少子化の背景には、コロナ禍、婚姻数の減少、そして出産適齢期の人口減少が挙げられます。

コロナ禍の影響で、結婚や出産に対する不安が一層高まっていると考えられます。

婚姻数の低下は、結婚に対する価値観の変化や経済的な不安定感などが影響していると考えられます。

また、出産世代の減少は、少子化が世代間で積み重なっていることを示しています。

なるほどね、日本って出生率低いんだね。でも、別にいいじゃん。少子化は世界的なトレンドだし。

少子化が社会に与える影響と将来予測

少子化が社会に与える影響は大きいですね。

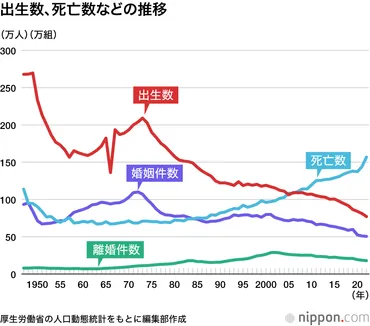

✅ 日本の総人口は減少傾向にあり、2053年には1億人を割り、2065年には8808万人まで減ると推計されています。

✅ 人口減少に伴い、「少子化」と「高齢化」が同時に進行しており、それぞれに異なる課題を抱えています。「少子化」は出生率が人口維持に必要な水準を下回り続けている状態であり、労働力人口の減少や社会保障の維持を困難にする問題を引き起こしています。

✅ 少子化の原因としては、ライフスタイルの変化や経済的な負担による子育ての難しさなどが挙げられます。少子化対策は長年議論されてきましたが大きな成果は得られておらず、労働力不足による長時間労働やワーク・ライフ・バランスの悪化など、さらなる少子化につながる懸念も存在します。

さらに読む ⇒こここ | 個と個で一緒にできること。福祉をたずねるクリエイティブマガジン出典/画像元: https://co-coco.jp/news/population_decline/このまま少子化が進めば、社会保障制度や経済活動に大きな影響が出そうですね。

少子化は、社会保障制度や経済に大きな影響を与える可能性があります。

人口減少は、労働力不足や消費の減少につながり、経済成長を阻害する可能性があります。

また、高齢化社会の進展に伴い、医療費や介護費などの社会保障費が増加する可能性もあります。

少子化は、日本社会にとって喫緊の課題であり、早急な対策が必要とされています。

2024年8月の出生数は、前年同月比6.4%減の63805人となり、少子化の加速が鮮明になっています。

出生数は過去1年間で6.0%減少し、2024年の出生数は70万人割れが確実です。

独自予測では、出生数減少率を6%で固定して将来を予測した結果、2027年に60万人割れ、2030年に50万人割れ、2033年には40万人割れに達する可能性を示しています。

わー、怖いねー。人口減って、経済も悪くなるし、社会保障も維持できなくなるんだって。

政府の予測と少子化対策

政府の少子化対策、効果があるのでしょうか?。

公開日:2017/08/09

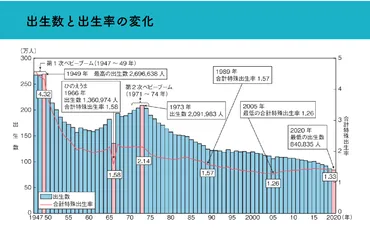

✅ 出生率が人口置換水準を上回れば人口回復は可能と考えられますが、過去の出生率の実績に基づいた人口回復は、若者の労働環境悪化や社会保障不足などの構造的な問題により、現実的ではありません。

✅ 婚活支援や妊娠教育などの直接的な出生率上昇施策は、構造的な問題を解決しない限り効果は限定的です。

✅ 出生率のV字回復には、若者の労働環境改善と社会保障強化、特に子育て・若者向け社会保障の大胆な増額が必要で、公的支出を2~3倍に増やす必要があり、現実的には困難です。

さらに読む ⇒地方創生出典/画像元: https://www.local-policy-do.com/single-post/2017/08/10/-e5-87-ba-e7-94-9f-e7-8e-87-e4-b8-8a-e6-98-87-e3-81-a7-e3-82-82-e4-ba-ba-e5-8f-a3-e3-81-a長期的な視点で考えると、政府の少子化対策は難しい問題ですね。

政府の予測は独自予測と大きく異なり、出生数が2024年に一時的に回復し、その後緩やかに減少するというV字回復のシナリオになっています。

しかし、出生数の減少は新型コロナウイルス感染症以前から始まっていたことが指摘されており、政府の予測は現実と乖離している可能性が懸念されます。

出生数の予測は、社会保障制度や経済政策の策定に大きな影響を与えます。

政府は、現実的な出生数の減少を見据えた政策を進めることが重要であり、間違った予測に基づいた政策は、将来の日本社会に深刻な影響を与える可能性があります。

政府の少子化対策、甘いんじゃないの?もっと本気で取り組まないと!

未婚者の増加と少子化

未婚者の増加は、少子化の一つの要因と言われていますね。

✅ 本記事は、結婚における年収と雇用形態の影響について、特に若年層に焦点を当てて分析しています。

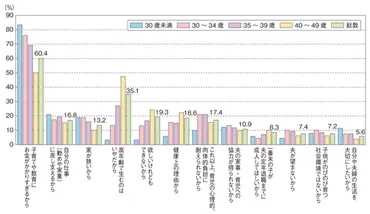

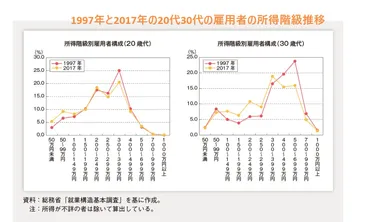

✅ 1997年と2017年の所得分布を比較した結果、20歳代では大きな変化は見られなかったものの、30歳代では年収400~999万円の階級が100~399万円の階級に移行していることが示されました。

✅ 一方、非正規雇用割合は上昇傾向にあるものの、若年者の失業率は横ばい、年間総実労働時間は減少傾向にあることから、収入面では不安を感じられる一方で、家族で過ごす時間が増えている可能性も示唆されています。

さらに読む ⇒日本の少子化対策-結婚/子育て/幸せ支援出典/画像元: https://birthrate.jp.net/641.html収入や雇用形態が結婚への影響を与えているというデータは興味深いですね。

近年、日本の少子化は深刻化しており、2021年の出生数は統計史上最小を記録しました。

政府は少子化対策に力を入れていますが、出生率は低迷したままです。

本稿では、少子化の要因として、未婚者の増加に着目し、その背景について解説します。

未婚者の増加は、近年著しく、男性では1943-1948年生まれの世代と比較して、1971-1975年生まれの世代では、未婚者の割合が3倍近く増加しています。

これは、社会経済的な要因と密接に関連していると考えられます。

特に男性では、収入や学歴、雇用形態が婚姻や交際に大きな影響を与えていることが明らかになっています。

高収入層の男性は、低収入層の男性に比べて、既婚者の割合が高く、異性との交際に関心を持つ人も多い傾向があります。

一方、低収入層の男性は、未婚率が高く、異性との交際に関心がない人も多く、収入や雇用状況がパートナーシップ形成に大きな影響を与えていると考えられます。

女性に関しては、男性ほど収入や学歴と婚姻や交際との明確な関係は見られず、U字型の傾向が見られます。

これは、高収入の女性も結婚している一方で、低収入の女性も結婚していることから、女性の結婚は、経済的な要因だけでなく、様々な要因が複合的に作用していると考えられます。

近年、社会経済的な格差が拡大し、若者の不安定な雇用状況が続いていることが、婚姻や交際への意欲低下の要因の一つとして考えられます。

少子化問題を解決するためには、社会経済的な格差を解消し、安定した雇用環境を提供することが重要となります。

やっぱり、お金って大事なんだねー。結婚も、お金がないと難しいんだね。

少子化問題、深刻な現状を知ることができましたね。

今後の対策が注目されます。

💡 少子化は、日本の社会構造や経済に大きな影響を与える可能性があります。

💡 政府は、少子化対策に積極的に取り組む必要があります。

💡 少子化問題の解決には、社会全体の意識改革が必要となります。