ホンダと日産の経営統合!どうなる日本の自動車産業!?EV時代に向けた大きな決断とは!?

💡 ホンダと日産が経営統合に向けた協議を開始しました。

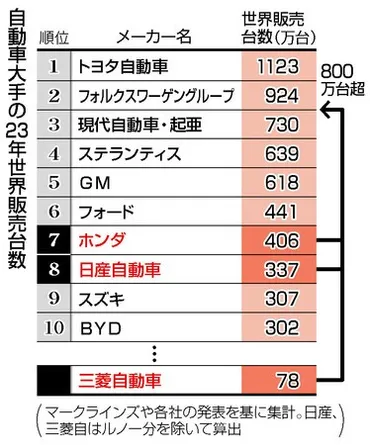

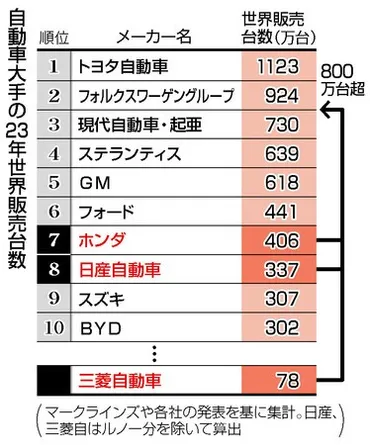

💡 統合が実現すれば、世界3位の自動車メーカーが誕生します。

💡 EV開発やコスト削減による競争力強化が目的です。

それでは、まず合併の背景と目的について詳しく見ていきましょう。

合併の背景と目的

世界市場での競争が激化する中、この経営統合は日本自動車産業にとって大きな転換点となるでしょう。

公開日:2024/12/18

✅ ホンダ、日産、三菱自動車の3社が、EV普及期に向けた技術開発加速と海外メーカーとの競争力強化を目的に、経営統合を含む協力を検討している。

✅ 統合が実現すれば、世界販売台数でトヨタ自動車、フォルクスワーゲンに続く3位の自動車連合が誕生し、EV開発や費用分担で連携を強化することで、テスラやBYDなどの競合に立ち向かう。

✅ 3社は、持ち株会社設立案を検討しており、EVバッテリー仕様の共通化や相互供給、販売車両の相互補完などを協議してきた。経営統合が実現すれば、協業による相乗効果が期待される。

さらに読む ⇒時事ドットコム:時事通信社が運営するニュースサイト出典/画像元: https://www.jiji.com/jc/article?k=2024121800902&g=eco両社の技術力と経営資源を統合することで、EV開発や販売競争で世界を相手に戦える体制が築けるかもしれませんね。

世界市場での生き残りをかけた経営戦略の一環として、日産とホンダは合併を決断しました。

合併の主な目的は、EV開発の費用削減とリソース共有、技術力結集による競争力強化、そして世界市場でのシェア拡大です。

両社は、EVや自動運転技術開発の遅れ、経営状況の悪化、今後の成長戦略における課題など、共通の課題を抱えており、統合によってこれらの課題を克服し、新たな競争環境に適応することを目指しています。

素晴らしい!まさに時代の流れを読む戦略だな!

統合に向けた協議開始と課題

具体的な協議内容はまだ明らかになっていませんが、今後の展開が注目されますね。

公開日:2024/12/19

✅ ホンダと日産自動車は、EV(電気自動車)・自動運転で台頭する新興勢力に対抗するため、経営統合に向けた協議に入った。

✅ 両社は、巨額の投資や技術共有、部品共通化によるコスト削減・価格低下を通じて、競争力向上を目指している。

✅ 特に、アメリカ・中国での販売不振に悩む両社にとって、市場再編と競争力向上は喫緊の課題であり、統合による販売台数世界3位への浮上は大きな目標となっている。

さらに読む ⇒FNNプライムオンライン|フジテレビ系FNN28局のニュースサイト出典/画像元: https://www.fnn.jp/articles/-/804125?display=full世界市場でのシェア拡大は至難の業ですが、統合によって新たな可能性が開かれることを期待したいですね。

2024年12月、ホンダと日産自動車の経営統合に向けた協議が開始されました。

統合が実現すれば、両社の技術力と資源が結集され、世界第3位の自動車メーカーが誕生します。

しかし、統合には技術的課題や組織的課題が存在します。

ホンダは燃料電池車(FCV)やハイブリッド技術で、日産はEVバッテリー技術で強みを持っています。

統合により、高性能・低コストのEV開発が期待されます。

統合のメリットは、技術開発コストの削減、生産効率の向上、競争力の強化、グローバル展開の強化などです。

一方、企業文化の違い、組織再編のコスト、システム統合の課題、ブランドイメージのリスクなどがデメリットとして挙げられます。

これは、企業の生き残りをかけた一大決断だな!

成功例と失敗例、そして新たな協業

ルノー、日産、三菱自動車のアライアンスは、成功例と言えるのでしょうか?。

✅ 日仏連合(ルノー、日産、三菱自動車)は今後5年間で3兆円を投じ、2030年までにEV35車種を投入する。

✅ 3社は車台や部品の共通化を進め、EVの生命線である電池は日産が開発した全固体電池を30年度までに共有する。

✅ 日仏連合はEV市場におけるテスラなどの新興勢力に対抗するため、EV事業を強化し、世界販売網拡大を目指している。

さらに読む ⇒ビジネスジャーナル出典/画像元: https://biz-journal.jp/company/post_281824.html過去の成功例や失敗例を参考に、新たな協業によってEV市場でのシェアを獲得できることを期待したいものです。

過去には、ルノーと日産のアライアンスが成功例として挙げられます。

しかし、ダイムラーとクライスラーの統合は失敗に終わりました。

両社の技術力は、統合によってさらに高められる見込みです。

しかし、組織文化の衝突やシステムの統合といった課題を克服する必要があります。

成功には、技術的なシナジーの確立が重要となります。

ホンダと日産は、EV事業におけるソフトウェアや電池の相互補完など協業を検討し、覚書を交わしました。

これは、三菱自動車を含めた『三社連合』誕生に向けた第一歩と見られています。

EVはソフトウェア主体の車となり、開発には規模の利益が重要になります。

トヨタグループに対抗するため、日産とホンダは三菱自動車を含めた『非トヨタグループ』を形成し、資金力や開発力を強化しようとしています。

この協業は、部品産業の再編も誘発する可能性があります。

日立アステモやジヤトコなど、EV関連部品メーカーの連携が進むでしょう。

三社連合かぁ、これは面白い!

持ち株会社設立と今後の展望

持ち株会社設立は、統合に向けた具体的な動きですね。

公開日:2024/12/18

✅ ホンダと日産自動車が経営統合に向けて調整に入った。持ち株会社を設立し、両社が傘下に入る案を検討している。

✅ 日産が出資する三菱自動車の将来の合流も視野に入れている。

✅ 3社は電気自動車(EV)分野などでの協業の検討を進めてきたが、海外メーカーとの競争で大きく出遅れており、統合によって巨額の開発費用を確保して巻き返す狙いがあるとみられる。

さらに読む ⇒nippon.com出典/画像元: https://www.nippon.com/ja/news/yjj2024121800255/三菱自動車も加わることで、日本勢は更なる規模と競争力を獲得できる可能性がありますね。

ホンダと日産自動車は、経営統合に向けた協議を進めており、傘下に入る持ち株会社の設立を検討しています。

三菱自動車の合流も視野に入れており、実現すれば世界販売台数で3位の自動車グループが誕生します。

米中新興メーカーの台頭によるEV開発競争の激化を受け、統合による経営効率化を目指しています。

両社は8月にEV開発などでの協業を発表しており、今回の統合は更なる連携強化の一環となります。

統合により、技術の共有や巨額投資の分担、電池調達の量産効果などが期待されます。

一方で、日産の経営状態や出資比率、投資負担の協議が課題となります。

両社は今後、持ち株会社の設立時期、出資比率、首脳人事などを協議していく予定です。

統合が実現すれば、世界の自動車業界に大きな影響を与える可能性があります。

持ち株会社設立か!まさに世界と戦う体制だな!

統合による変化と今後の課題

日本の自動車産業は、EVシフトという大きな転換期を迎えているわけですね。

✅ 日本の自動車産業は現在絶好調で、特にトヨタとホンダは過去最高益を記録している。これはEV開発に遅れているため、従来のハイブリッド車販売で利益が出ているからだと、井上氏は指摘する。

✅ しかし、長期的にはEVシフトが進むため、日本メーカーは現状のままででは中国やテスラに追いつけない。特にホンダや日産は経営資源的にテスラや中国メーカーに対抗する余裕がなく、業界再編が必要だと井上氏は主張する。

✅ 井上氏は具体的に、ホンダと日産が合併するくらいの気持ちでなければEVで勝てないと述べ、今後の日本メーカーのEV戦略の重要性を強調している。

さらに読む ⇒ニッポン放送 NEWS ONLINE出典/画像元: https://news.1242.com/article/479591今後のEV開発競争では、日本メーカーが世界に伍していくために統合が不可欠なのかもしれません。

日産とホンダの合併は、EV市場の急速な拡大とコスト効率化の必要性、そしてトヨタや海外勢との競争に対応するためという背景があります。

持株会社設立により、研究開発費の共有化、生産ラインの統合・効率化などが期待されます。

メリットはコスト効率化、柔軟な事業運営、リスク分散などが挙げられますが、デメリットとしては経営の複雑化、対立の可能性などが懸念されます。

三菱自動車の合流の可能性もあり、実現すれば日本自動車業界最大の連合が誕生する可能性があります。

統合によって車種ラインアップや価格の変化、ブランド力の変化が予想されます。

専門家は、技術共有と経営文化の融合が成功のカギになると指摘しています。

今後の動向に注目です。

これは、間違いなく日本の自動車産業の未来を決める一大イベントだよ!

今回の経営統合が、日本の自動車産業の更なる発展に繋がることを期待しましょう。

💡 ホンダと日産の経営統合が実現すれば、世界3位の自動車メーカーが誕生します。

💡 EV市場での競争力強化、開発費の削減、技術力向上などが期待されています。

💡 今後の動向が注目されます。