令和6年能登半島地震から半年、復興は順調に進んでいるのか?被災地の現状と復興計画とは!!?

令和6年能登半島地震からの復興、石川県は被災者支援からインフラ整備、そして未来を見据えた創造的復興プランまで、その軌跡を動画で公開!透明性のある復興活動、そして未来への歩みを、あなたもご覧ください。

💡 迅速な対応とインフラ整備が進められている。

💡 長期的な復興計画に基づいた取り組みが進められている。

💡 地震の記憶を風化させない取り組みが継続されている。

それでは、令和6年能登半島地震からの復興状況について詳しく見ていきましょう。

迅速な対応とインフラ整備

石川県は能登半島地震後、何を重点的に取り組んでいますか?

復旧・復興

地震発生直後からの迅速な対応は、被災された方々にとって心強いものだったと思います。

✅ 中小企業基盤整備機構(中小機構)は、能登半島地震で被災した中小企業の事業再開を支援するため、「復旧・復興マッチングサイト」を開設した。

✅ このサイトでは、被災企業の復旧・復興ニーズと、全国の大手企業や中小企業をつなぐマッチングを行い、被災企業の再建を支援する。

✅ 中小機構は、販路開拓支援アドバイザーによる商談成約支援や、復興支援アドバイザーによる事業計画づくり支援など、被災企業の再建を多角的にサポートする。

さらに読む ⇒PR TIMES|プレスリリース・ニュースリリースNo.1配信サービス出典/画像元: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001412.000021609.html中小企業の事業再開を支援するマッチングサイト開設は、素晴らしい取り組みですね。

令和6年能登半島地震発生後、石川県は被災地の復旧・復興に向けた取り組みを精力的に進めています。

県はまず、被災状況の情報公開や住民向けの情報提供を行い、被災者への支援を迅速に開始しました。

さらに、道路や河川の復旧工事をはじめとするインフラ整備にも力を入れており、被災地の生活基盤の再建を目指しています。

さすがだね!政府も民間も、被災地のために動いてるんだな。

長期的な復興計画

石川県はどんな復興計画を進めていますか?

創造的復興プラン

長期的な復興計画は、被災地の将来を考えた上で策定されているので、非常に重要だと思います。

公開日:2024/09/10

✅ 石川県は、能登半島地震後の6月に策定した「創造的復興プラン」の進捗状況に関する中間報告を専門家会合で行った。

✅ 中間報告では、道路通行止め解除や仮設住宅完成など、進捗がみられる指標と、事業者営業再開率や農林水産施設の被害査定完了率など、厳しい数値が示された。

✅ 今後は四半期に一度のペースで報告を行い、復興プランの実現と具体化を図っていく。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20240910/ddl/k17/040/221000c復興プランの実現には、時間がかかると思いますが、着実に進捗が見られるのは素晴らしいですね。

県は、長期的な視点に立った復興計画として「石川県創造的復興プラン」を策定しました。

このプランでは、被災地の復興に必要となる様々な施策が盛り込まれており、県は政府の「復旧・復興支援本部」とも連携し、計画の実行に取り組んでいます。

計画通りに進めば、数年後には、この地域も元気になるんじゃないかな?

記憶を風化させない取り組み

石川県は地震から半年で何を発表した?

復興プラン動画公開

地震の記憶を風化させずに、継続的な支援につなげていくことは、とても大切なことですね。

✅ マツダ RX-7のオーナーが、80歳の誕生日に愛車RX-7をマツダに譲渡した。

✅ オーナーは25年間RX-7を所有しており、400件以上の譲渡希望があったが、故郷であるマツダに譲渡することを決めた。

✅ マツダは、RX-7が故郷に帰ってきたことを喜び、今後もRX-7を大切にしていくと発表した。

さらに読む ⇒TBS NEWS DIG出典/画像元: https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1180396マツダ RX-7のオーナーさんの故郷への想いは、感動的ですね。

地震発生から半年が経過し、県は「石川県創造的復興プラン」策定までの道のりをまとめた動画を公開しました。

この動画は、地震の記憶を風化させずに、継続的な支援につなげていくことを目的としています。

わかるわ。地震の記憶は、私たちみんなが忘れないようにしなくちゃね。

透明性のある復興活動

県の復興活動はどの程度透明性がある?

情報公開で透明性確保

政府の支援策は、被災地の復興に大きく貢献すると思います。

✅ 岸田総理は、令和6年能登半島地震の復旧・復興に向けた支援策を5点発表しました。

✅ 具体的には、幹線道路や仮設住宅の整備を加速化、災害廃棄物処理の負担軽減、地域型木造仮設住宅の導入、液状化対策の強化、そして生業再建のための支援強化などが含まれています。

✅ また、被災者の方々の帰還と被災地の再生に向けて、必要な追加的な財政需要について、第3弾の予備費使用に向けて調整を開始すると表明しました。

さらに読む ⇒首相官邸ホームページ出典/画像元: https://www.kantei.go.jp/jp/101_kishida/actions/202402/16kaigi.html透明性のある復興活動は、被災者の方々への信頼感を高める上で重要です。

県は、災害対策本部員会議を定期的に開催し、復旧・復興の進捗状況や今後の課題などを議論しています。

会議資料や議事録はホームページで公開されており、誰でも閲覧可能です。

これらの情報公開を通じて、県は透明性のある復興活動を推進しています。

透明性のある活動って大事だよな。みんなが納得できる復興を目指さないと。

未来への歩み

石川県はどんな復興支援を続ける?

被災者支援、課題共有、関係機関連携

農家の営農再開を支援する取り組みは、被災地の経済復興に必要不可欠です。

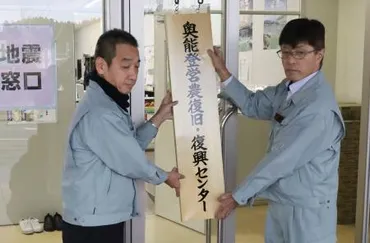

✅ 石川県穴水町のJAのと本店に、「奥能登営農復旧・復興センター」が設置されました。

✅ センターは、元日の能登半島地震と9月の記録的豪雨で被災した農家を支援するため、国、自治体、農協などが連携して開設されました。

✅ センターは、被災状況の確認、作付け再開の見通し提示、復旧計画の立案などを行い、農家の営農再開を支援します。

さらに読む ⇒沖縄タイムス+プラス | 沖縄の最新ニュースサイト | 沖縄タイムス社 | 沖縄タイムス+プラス出典/画像元: https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/1480577関係機関の連携は、復興を加速させる上で不可欠です。

石川県は、被災者の方々が安心して生活できるよう、復旧・復興に向けた活動を継続していくとしています。

今後も課題を共有し、関係機関と連携しながら、被災地の復興を支援していきます。

地元も頑張って復興に向けて動いてるみたいだね。

このように、令和6年能登半島地震からの復興は、着実に進んでおり、被災地の未来に向けて希望が見えてきました。

💡 迅速な対応とインフラ整備が進められている。

💡 長期的な復興計画に基づいた取り組みが進められている。

💡 地震の記憶を風化させない取り組みが継続されている。