能登半島地震から学ぶ? 南海トラフ地震への備えは万端か仮設住宅不足に迫る!!

能登半島地震から3か月、被災地の課題は山積み!仮設住宅不足、二重被災のリスク、そして南海トラフへの備え。復興への道のりを阻む問題点と、対策強化に向けた動きを徹底解説!

💡 能登半島地震では、多くの被災者が仮設住宅の不足に苦しんでいます。

💡 南海トラフ地震では、さらに多くの仮設住宅が必要になると予想されています。

💡 仮設住宅の安全確保も重要な課題となっています。

それでは、最初の章へ進んでいきましょう。

能登半島地震 続く仮設住宅不足と支援活動

能登半島地震から3か月以上、被災地の現状は?

仮設住宅不足が深刻

3カ月以上経っても仮設住宅に入れない人がいるのは、本当に大変なことだと思います。

✅ 栃木県内で特殊詐欺、火災、投資詐欺などが相次いで発生しました。那須烏山市の会社員女性は電子マネー380万7千円相当の被害に遭い、栃木市の住宅火災では遺体が発見されました。宇都宮市ではSNSで異性から投資話を持ちかけられ、1700万円の詐欺被害が発生しました。

✅ 栃木県内のインフルエンザ流行状況は、12月19日に1医療機関当たりの患者数が11.72人を超え、今季初の注意報レベルとなりました。

✅ 大田原市の集合住宅火災では、焼失面積が判明しました。また、鹿沼市ではSNS型ロマンス詐欺で現金1442万円の被害が発生し、停電が発生しましたが、復旧しました。中禅寺湖のブラウントラウト持ち出しについては、県が解禁延期要請を解除しました。

さらに読む ⇒下野新聞 SOON(スーン)出典/画像元: https://www.shimotsuke.co.jp/articles/movie/918488被災地では、仮設住宅の不足だけでなく、生活の再建にも様々な課題があることがわかりました。

2024年1月1日に発生した能登半島地震から3カ月以上が経ち、被災地では依然として仮設住宅に入れない人が多く、生活は厳しい状況が続いています。

石川県穴水町では公費による住宅解体が開始されましたが、輪島市では避難所での生活が続き、仮設住宅の不足が深刻な課題となっています。

NPO法人Vネットは、輪島市で給水や洗濯機の設置など支援を続けていますが、仮設住宅への入居に関する公平性や不足への対応が課題だと感じています。

おいおい、こんな状況じゃ、経済も回らんぞ!早く復興させて、みんなが安心して暮らせるようにしないと!

南海トラフ地震への備え 仮設住宅確保の課題

南海トラフ地震に備え、東海地方では仮設住宅の確保が進められていますが、課題は?

不足が懸念されています

南海トラフ地震は、いつ起こってもおかしくない大変な災害です。

✅ 高知市は南海トラフ地震に備え、建設型の仮設住宅の用地を確保するため「防災協力仮設候補地」制度を設けましたが、登録が1件のみで、想定される最大クラスの地震発生時には約3万3000戸分の用地が不足するとされています。

✅ 市は広報活動や制度の説明を通して登録を呼びかけていますが、土地所有者にとってメリットが分かりにくいことから登録が進まず、現実的な対応策として、東日本大震災で活用された「みなし仮設」の検討を進めています。

✅ 「みなし仮設」とは、民間賃貸住宅などを借り上げて被災者に提供する賃貸型応急住宅であり、建設型仮設住宅のように用地確保が難しい場合に有効な手段として注目されています。

さらに読む ⇒くらし×防災メディア「防災ニッポン」読売新聞出典/画像元: https://www.bosai.yomiuri.co.jp/biz/article/9605高知市の取り組みは素晴らしいですね。

でも、登録が進まないのは、土地所有者のメリットが分かりにくいからかもしれません。

東海地方では、南海トラフ地震への備えとして、各市町村が仮設住宅の確保を進めていますが、用地確保や建設場所の制限などから、不足が懸念されています。

三重県南伊勢町では、必要な仮設住宅の数が不足しており、近隣市町との協定などを通して、受け入れ体制の強化を進めています。

愛知県田原市では、県の被害想定に基づき、約1000棟の仮設住宅建設を計画しています。

ん~、仮設住宅の不足は、やっぱり土地の問題なんだなぁ。どうにかして、もっと効率的に確保できる方法はないものか?

専門家の声 仮設住宅確保の重要性

被災地復興に仮設住宅は必要不可欠?

住民の生活再建に重要

首都直下地震は、東京にとって大きな脅威ですね。

公開日:2023/12/16

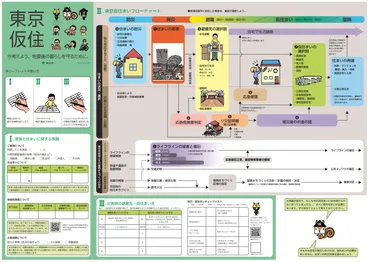

✅ 東京都は、首都直下地震発生時の仮設住宅不足への対応策として、学識経験者等からなる「東京都防災・仮住まい検討会」を設置し、仮住まい確保のための自助・共助・公助策に関する助言・提案を得ています。

✅ 検討会では、首都直下地震発生時の仮住まい不足対策に関するリーフレット「東京仮住まい」を作成しました。このリーフレットは、避難生活における住まいの選択肢を8つの視点で概観し、仮住まい確保のための知識や、被災後の生活再建に必要な情報提供を行っています。

✅ リーフレットでは、仮住まい不足が深刻化することを認識し、被災者自らが仮住まいを確保する必要性を強調しています。また、物理的な住まいだけでなく、お金や生活再建に関わる知識の必要性も訴え、事前準備の重要性を説いています。

さらに読む ⇒ 弁護士 岡本正 Attorney at law出典/画像元: http://www.law-okamoto.jp/activity/publish/10160.html東京都の取り組みは、自助・共助・公助のバランスがとれていて、とても良いと思います。

専修大学佐藤慶一教授は、仮設住宅の建設は復興に不可欠であり、被災地の住民が住んでいた場所に戻って生活できるよう、十分な数の仮設住宅確保が重要であると強調しています。

また、地域住民の多くが地元で再建を望んでいるため、多くの仮設住宅が必要であると述べています。

仮設住宅の確保は、お金の問題だけじゃなく、人々の命を守る大切なことだよ!しっかり準備しておかないと!

能登半島地震からの教訓 南海トラフ地震対策強化

能登半島地震の教訓から、三重県は南海トラフ地震対策をどう強化?

発災から復旧まで強化

能登半島地震の教訓を生かして、南海トラフ地震対策を強化していくことは、本当に重要です。

公開日:2024/06/17

✅ 三重県は、能登半島地震の教訓を踏まえ、南海トラフ地震に特化した対策強化の方針を策定することを発表しました。

✅ この方針は「発災当初版」と「復旧フェーズ版」で構成され、県内版カウンターパートの設置など、南海トラフ地震発生時の対応強化を図ります。

✅ 方針は市町長との議論を経て9月中にも完成予定で、令和8年度にもまとまる南海トラフ地震の新たな被害想定調査結果を反映させる予定です。

さらに読む ⇒ 伊勢新聞出典/画像元: https://www.isenp.co.jp/2024/06/18/111963/三重県の取り組みは、具体的な対策が示されていて、とても頼もしいです。

令和6年1月1日に発生した能登半島地震を受け、三重県は広域応援活動を開始し、被災地支援活動を行いました。

この活動を通して得られた「気づき」を踏まえ、南海トラフ地震対策の強化に向けた取組方針【発災当初から復旧フェーズ版】を作成しました。

本方針は、能登半島地震支援活動の経験から得られた課題と、初動対応、被災者支援、復旧の各フェーズにおける対策強化に向けた具体的な取組の方向性を示しています。

南海トラフ地震は、経済的に大きな損失をもたらす可能性もあるから、早急に有効な対策を立てて、被害を最小限に抑えなきゃね!

新たな課題 仮設住宅の安全確保

南海トラフ地震で仮設住宅が浸水するリスクは?

二重被災のリスクあり

これは、深刻な問題ですね。

✅ 南海トラフ巨大地震発生時に、14都県のうち5県で確保された仮設住宅2万7千戸のうち約15%が、大雨による洪水浸水リスクのある区域内に位置することが朝日新聞社の取材で判明しました。

✅ 能登半島地震の被災地では、豪雨により仮設住宅が浸水する被害が発生したことを受け、朝日新聞社は南海トラフ地震で津波避難対策を強化すべき地域に指定された14都県のうち13県に対して、仮設住宅候補地が洪水浸水リスクのある区域に含まれるか調査しました。

✅ 調査の結果、愛知、愛媛、宮崎などでは候補地の30%以上が洪水浸水リスクのある区域に含まれることがわかりました。一方、静岡、兵庫など5県は候補地がリスクのある場所か把握しておらず、調査を行う方針です。

さらに読む ⇒Yahoo!ニュース出典/画像元: https://news.yahoo.co.jp/articles/0ba368614b09cc93df1476fe9ed1863571feefdd仮設住宅の安全確保は、被災者の命を守る上で、最も重要なことだと思います。

能登半島地震で発生した仮設住宅の豪雨浸水「二重被災」は、南海トラフ地震でも起こりうるリスクとして注目されています。

宮崎市など、適した平地が少ない地域では、仮設住宅候補地が洪水浸水リスクを抱えているケースが確認されています。

一部自治体は、このリスクを認識しておらず、調査を急いでいます。

南海トラフ地震では、最大2.7万戸の仮設住宅が必要とされており、その安全確保が課題となっています。

おいおい、こんなリスクのある場所に仮設住宅を作っちゃダメだぞ!安全第一で、しっかり対策を立てないといけないよ!

今回の記事では、能登半島地震の教訓を踏まえ、南海トラフ地震への備えについて、様々な課題や対策が示されました。

💡 仮設住宅の不足は、大きな課題であり、早急な対策が必要です。

💡 南海トラフ地震では、安全な仮設住宅の確保が重要となります。

💡 地域住民の安全を守るため、防災意識を高め、適切な準備を進めることが重要です。