南海トラフ巨大地震、宮崎県は大丈夫?被害想定とは!?

💡 南海トラフ巨大地震は、宮崎県でも大きな被害が想定されています。

💡 地震による揺れだけでなく、津波による被害も深刻です。

💡 防災意識を高め、適切な対策を行うことが重要です。

それでは、最初のテーマに移ります。

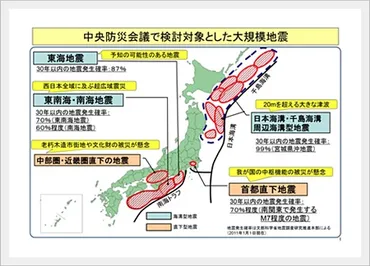

南海トラフ巨大地震と宮崎県の被害想定

南海トラフ地震は、発生すれば日本全体に大きな影響を与える可能性がありますね。

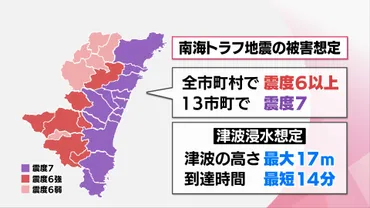

✅ 南海トラフ地震では宮崎県全域で震度6以上の揺れが予想され、13市町では震度7に達する可能性がある。

✅ 津波は最大17メートル、最短14分で到達すると予測されており、被害は甚大となる恐れがある。

✅ 災害への備えは、非常持ち出し袋を別に用意するのではなく、普段から必要なものを持ち歩く「フェーズフリー」という考え方を取り入れることが重要である。

さらに読む ⇒TBS NEWS DIG出典/画像元: https://newsdig.tbs.co.jp/articles/mrt/931917?display=1想像を絶する被害が想定されているので、改めて防災対策の重要性を認識しました。

南海トラフ地震は、駿河湾から日向灘までの南海トラフで発生するマグニチュード8~9クラスの大規模地震です。

最大クラスの地震(マグニチュード9クラス)を「南海トラフ巨大地震」と呼び、100~150年周期で発生し、宮崎県でも甚大な被害が想定されています。

南海トラフ巨大地震が発生した場合、宮崎県全域で強い揺れに襲われ、最大震度7は13市町、最大震度6強は7市町村、最大震度6弱は6町村と想定されています。

また、最大津波高は約17m、最短津波到達時間は14分と想定され、沿岸部は広範囲にわたって浸水する可能性があります。

県では、国が公表した南海トラフ巨大地震の想定を参考に、より詳細な予測と被害想定を行い、令和元年度に見直しました。

最大クラスの地震が発生した場合、人的被害は約15000人、建物被害は約80000棟、避難者は約370000人に達すると想定されています。

しかし、事前に防災対策を講じることで、被害を大きく減らすことができます。

建物の耐震化率向上、早期避難率向上、津波避難タワーや高台などの避難場所確保、避難訓練の実施、広域連携の推進など、様々な対策を進めることで、人的被害を限りなくゼロに近づけることが目標です。

なるほど!こりゃ大変だ!うちの会社も、南海トラフ地震対策をしっかりやっておかないと。

南海トラフ地震臨時情報と防災対応

南海トラフ地震臨時情報が出たことは、とても重要なことだと思います。

✅ 気象庁は、日向灘で発生したマグニチュード7.1の地震を受けて、「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震に注意)」を発表しました。これは、南海トラフ沿いの地震発生の可能性が高まっていることを示しており、政府や自治体からの情報に基づいた防災対応をとるように呼びかけています。

✅ 今回の情報は2019年の運用開始以来初めて発表されたもので、南海トラフ沿いの地震発生の可能性が高まっているため、日頃からの地震への備えの再確認と、緊急時の避難準備を呼びかけています。

✅ 今回の地震を受けて、九州南部では余震に注意が必要であり、南海トラフ巨大地震の想定震源域では別の大規模地震が発生する可能性が高まっているため、ハザードマップや避難場所の確認、非常用グッズの準備など、地震への備えを再確認する必要があるとされています。

さらに読む ⇒日本気象協会 tenki.jp - tenki.jp出典/画像元: https://tenki.jp/forecaster/motoasa/2024/08/08/30003.html臨時情報が出たということは、南海トラフ地震が近い可能性があるということですね。

気象庁から「南海トラフ地震臨時情報」が発表された場合は、情報に応じた防災対策をとりましょう。

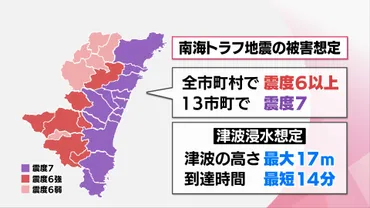

南海トラフ地震臨時情報は、政府や自治体から発表される情報で、巨大地震警戒、巨大地震注意、調査終了などのキーワードによって、住民や企業などに対してとるべき行動が呼びかけられます。

日頃から、地震発生に備えて、家具の固定、避難場所・避難経路の確認など、事前防災対策を徹底することが大切です。

臨時情報発表時には、発表されたキーワードに応じた防災対応をとる必要があります。

巨大地震警戒が発表された場合は、地震発生後の避難では間に合わない可能性のある住民は1週間の事前避難を行い、地震発生したらすぐに避難できる準備を行い、必要に応じて自主的に避難する必要があります。

巨大地震注意が発表された場合は、地震発生したらすぐに避難できる準備を行い、必要に応じて自主的に避難する必要があります。

調査終了が発表された場合は、地震の発生に注意しながら通常の生活を行いましょう。

ただし、大規模地震発生の可能性がなくなったわけではないことに留意が必要です。

南海トラフ地震臨時情報発表時には、慌てずに、日頃からの備えを徹底し、自分の身の回りのリスクに応じた態勢の準備を行うことが重要です。

巨大地震警戒および巨大地震注意が発表された場合の最も警戒した防災対応(「巨大地震警戒対応」、「巨大地震注意対応」)を実施する期間は大規模地震の発生から1週間です。

1週間が経過した後も、地震の発生可能性は当初より低下しているものの、発生の可能性がなくなったわけではないので、引き続き巨大な地震・津波に備えることが重要です。

詳しくは、内閣府ホームページの「南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応検討ガイドライン」をご覧ください。

うん、確かに。でも、南海トラフ地震がいつ起きるかは、誰もわからないんだな。

南海トラフ地震の発生予測と被害想定

地震はいつどこで起きるかわからないので、日頃から備えておく必要があります。

✅ 2022年は関東地方で地震が相次ぎ、特に千葉県北西部と茨城県南西部は地震の巣と呼ばれるエリアで、今後もM5以上の地震が発生する可能性が高い。

✅ 能登半島では2020年12月から群発地震が頻繁に発生しており、地下に断層を滑らせる流体が存在することが解析から判明。2022年6月の地震も流体が原因と考えられる。

✅ 能登半島では、海岸線に沿って大きな断層が隠れており、群発地震に誘発されてM7クラスの活断層型地震が発生する可能性が高い。地震予知研究グループは、能登半島内陸で大きな地震が起きる可能性に警戒し、観測網の強化を進めている。

さらに読む ⇒NEWSポストセブン出典/画像元: https://www.news-postseven.com/archives/20230111_1828233.html?DETAIL南海トラフ地震は、いつ起きてもおかしくない状況のようです。

2024年元旦の能登半島地震以降、地震活動が活発化しており、東海大学・静岡県立大学の客員教授である長尾年恭先生は、2030年代半ばまでの10年間が日本全体の活動期と予想しています。

特に、2030年代半ばまでに発生するとされる南海トラフ地震は、マグニチュード8~9の巨大地震で、東日本大震災を上回る被害が予想されています。

南海トラフ地震は、駿河湾から日向灘にかけての海底に位置する南海トラフで発生する地震で、過去には100~150年周期で発生しており、最新の発生は1946年の昭和南海地震です。

政府の地震調査委員会は、今後30年以内に発生確率が70~80%と予測しており、四国、近畿、九州に加えて、関東地方でも甚大な被害が予想されています。

南海トラフ地震は巨大な津波も発生させる可能性があり、沿岸部では最大30メートルを超える津波が到達する可能性も考えられます。

政府の推計では、最悪の場合、30都府県で32万3000人以上の死者が出る可能性があり、238万棟以上の建物が全壊または焼失するとされています。

しかし、早期避難や建物の耐震化によって、これらの数字は減らすことが可能です。

こりゃ大変だ!うちの会社も、南海トラフ地震に備えとかないと。

南海トラフ地震への備え:住まいの耐震対策と高知県の対策計画

南海トラフ地震に備えて、住まいの耐震対策は必須です。

✅ 南海トラフ地震の発生確率が上昇したため、地震に強い家づくりが重要になっています。

✅ 記事で紹介されている会社では、耐震等級3+制震構造のスーパーウォール工法を採用し、地震に強い住宅を提供しています。

✅ 安心して暮らせる地震に強い家づくりを目指していることが強調されています。

さらに読む ⇒株式会社寺田工務店|静岡市駿河区の一級建築士事務所出典/画像元: https://www.teradanet.com/blog2/archives/76570耐震等級3+制震構造は、安心できるですね。

南海トラフ地震のような巨大地震では、住宅の倒壊が多数発生し、仮設住宅が不足する可能性が高いため、自宅避難が困難になるケースも考えられます。

そのため、住まいの耐震対策が重要となり、耐震等級3は、地震に強い住宅の指標として注目されています。

建物の揺れを抑える制震技術も有効であり、家づくりの際には、耐震性と制震性を併せ持つ住宅を検討することも重要です。

高知県南海トラフ地震対策行動計画(第5期令和4年度~令和6年度)は、南海トラフ地震発生時の被害軽減、応急対策、復旧・復興に向けた具体的な取り組みをまとめたもので、「命を守る」「命をつなぐ」「生活を立ち上げる」の3フェーズで対策が実施されます。

本計画では、これまでの取り組みの成果と課題を踏まえ、「自助」「共助」を促進するための啓発活動を強化するとともに、「生活を立ち上げる」対策の充実を図っています。

計画は、地震発生直後の「命を守る」対策を最優先に、避難路や避難場所の整備などが進められてきました。

近年では、熊本地震の教訓を踏まえ、非構造部材の耐震化や支援物資輸送対策などが強化されました。

また、新型コロナウイルス感染症の流行を考慮し、地震災害時の感染症対策も視野に入れた取り組みを進めています。

「命を守る」対策は、「公助」による取り組みが進展していますが、死者数をゼロに近づけるためには、住民による「自助」と「共助」の取り組みが不可欠です。

そのため、本計画では防災意識向上のための啓発活動を強化し、家庭における安全対策や自主防災組織の活性化を促すことを目指しています。

なるほど!耐震等級3+制震構造は、地震に強い家づくりには欠かせないね。

南海トラフ巨大地震への対策:政府の取り組みと課題

南海トラフ巨大地震への対策は、政府だけでなく、私たち一人一人が取り組む必要があります。

✅ 南海トラフ巨大地震発生時に14都県で確保された約2万7千戸の仮設住宅のうち、5県で約15%にあたる4千戸が洪水浸水リスクのある区域内に位置していることが朝日新聞社の取材で判明しました。

✅ 能登半島地震の被災地では、豪雨による床上浸水が確認され、仮設住宅の洪水リスクが改めて注目されています。

✅ 14都県のうち13県は洪水浸水リスクのある区域内に仮設住宅候補地が含まれていることを把握していますが、静岡、兵庫、和歌山、高知、大分、鹿児島の6県は、調査中または選定段階で除外していることが分かりました。

さらに読む ⇒Yahoo!ニュース出典/画像元: https://news.yahoo.co.jp/articles/0ba368614b09cc93df1476fe9ed1863571feefdd仮設住宅の洪水リスクは、深刻な問題です。

南海トラフ巨大地震は、静岡県から宮崎県にかけての一部で震度7、周辺地域で震度6強から6弱の強い揺れ、太平洋沿岸の広い地域で10mを超える津波が想定されています。

政府は、この地震による災害から国民を守るため、南海トラフ地震防災対策推進地域を指定し、建物の耐震化やハザードマップの整備など、ハード・ソフト両面からの対策を推進しています。

ただし、この被害想定はあくまでも一つのケースであり、実際に発生する地震や津波が想定通りになるわけではありません。

南海トラフ巨大地震は千年に一度発生する可能性があり、次にいつ発生するかは予測できません。

この情報を参考に、各自で防災対策を検討することが重要です。

南海トラフ巨大地震発生時に津波被害が懸念される14都県のうち、5県において仮設住宅約2万7千戸が洪水リスクのある区域内に建設される可能性があることが、朝日新聞社の取材で判明しました。

これは、5県全体の仮設住宅候補地の15%に相当します。

能登半島地震の被災地では豪雨による仮設住宅の浸水被害が発生したことから、南海トラフ地震でも同様の被害が懸念されています。

法律では、都道府県は仮設住宅の建設・提供が義務付けられており、市町村と調整し建設候補地リストの作成が求められています。

朝日新聞社の調査では、愛知、三重、徳島、愛媛、宮崎の5県が、洪水リスクのある区域内に仮設住宅候補地を含めていることが明らかになりました。

これらの地域では、豪雨や高潮などによる「二重被災」のリスクを考慮し、安全な仮設住宅の確保が課題となっています。

本研究は、南海トラフ巨大地震の津波被災想定地域における事前復興対策として、公共公益施設や住宅の浸水被害低減のための移転対策検討事例の実態調査を実施しました。

調査結果から、公共公益施設の高台移転は順次実施されているものの、住宅移転や土地利用規制は地域合意の難しさから実現に至っていないことが明らかになりました。

一方で、高台移転検討地域では、道路事業や農地整備事業との連携による、安全な高台への移転希望者や域外移住者、次世代向けの移転促進が検討されています。

本研究は、今後の安全な地域移転事業計画の策定に重要な示唆を与えるものです。

南海トラフ巨大地震は、経済的な影響も大きいからな。

南海トラフ巨大地震への対策は、喫緊の課題です。

💡 南海トラフ巨大地震は、いつ起きてもおかしくない。

💡 政府は、南海トラフ巨大地震への対策を強化している。

💡 私たち一人一人が、防災意識を高める必要がある。