JR貨物列車の脱線事故、なぜこんなに多い?その原因と対策とは!?

JR貨物脱線事故、その原因と対策は?過去20年の事故から浮かび上がる鉄道業界の課題とは?

💡 JR貨物の脱線事故は過去20年間で18件発生している。

💡 脱線事故の原因は車両側の問題、線路側の問題、自然災害など様々である。

💡 近年は、データ改竄などの問題も発覚し、鉄道業界全体の安全に対する意識の低さが問題となっている。

それでは、最初のテーマに移りましょう。

JR貨物における脱線事故の現状と課題

JR貨物の脱線事故、何が問題?

安全意識の低さ

JR貨物の脱線事故の現状について詳しくお話しいただきありがとうございます。

公開日:2024/12/12

✅ JR貨物の過去20年間の脱線事故は18件発生し、死傷者は出ていない。原因は車両側、線路側、自然災害など様々で、特にJR北海道エリアで多く発生している。

✅ JR北海道エリアでは、線路点検データ改竄などの問題が発覚しており、経営体質の改善が求められている。

✅ 2024年7月に発生した山陽本線・新山口駅の脱線事故では、JR貨物の輪軸組立作業におけるデータ改竄が発覚し、鉄道業界全体の不正行為が問題となっている。

さらに読む ⇒ 鉄道ニュース【鉄道プレスネット】出典/画像元: https://news.railway-pressnet.com/archives/69845JR貨物は線路を借りて運行しているため、線路側の問題による事故はJR貨物の責任とは言い切れない部分もあるのですね。

過去20年間でJR貨物では18件の脱線事故が発生しており、いずれも死傷者は出ていません。

脱線原因は様々ですが、自然災害によるものが3件、車両側の問題によるものが7件、線路側の問題によるものが5件、車両と線路両方に起因するものが2件あります。

JR貨物はJR旅客6社から線路を借りて運行しているため、線路側に起因する事故はJR貨物の責任とは言い切れない側面もあります。

事故件数の地域別で見ると、18件中9件がJR北海道エリアで発生しており、そのうち少なくとも5件は線路側に起因すると考えられます。

2013年の函館本線・大沼駅での脱線事故では、JR北海道の線路点検データ改竄が明らかになり、同社の経営体質に問題があることが露呈しました。

2024年7月に発生した山陽本線・新山口駅での脱線事故の調査では、JR貨物の輪軸組立作業データ改竄が発覚し、他の鉄道事業者や車両メーカーでも同様の不正行為が確認されました。

これらの事故は、鉄道業界全体の安全に対する意識の低さを示しており、今後の対策が求められます。

これは深刻な問題だ!特に北海道は線路点検データ改竄まで起こっていたなんて。経営体質の改善は急務だな。

成田線貨物列車脱線事故 欠陥車両と軌道変位が原因

成田線貨物列車脱線事故の原因は?

欠陥車両&軌道変位

成田線貨物列車脱線事故の詳細について、詳しく説明していただきありがとうございます。

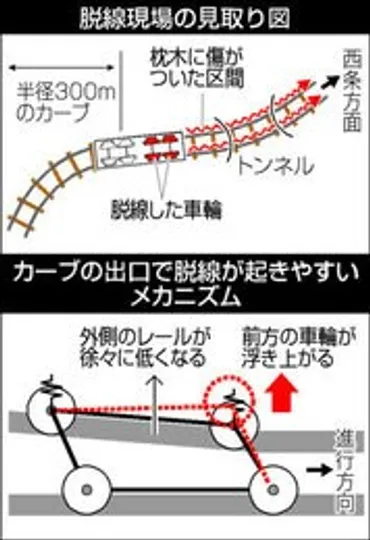

✅ 広島市安芸区のJR山陽線八本松ー瀬野間で起きた貨物列車の脱線事故は、急カーブと急坂が重なる「セノハチ」区間という特殊な地形で発生したとみられ、専門家は乗り上がり脱線の可能性を指摘しています。

✅ 事故原因として、カーブ出口でのレール面の低下に車輪が追随しきれず浮き上がる「輪重抜け」現象、後押しの力による貨車の浮き上がり、そして、脱線歴のあるコキ106形式貨車の台車構造などが考えられています。

✅ 国土交通省は、過去に同様の事故が複数発生していることを受け、コキ106形式貨車の台車改良などを含む再発防止策を検討していました。今回の事故を受けて、運輸安全委員会は改めて原因究明と安全対策を進めていく予定です。

さらに読む ⇒中国新聞デジタル出典/画像元: https://www.chugoku-np.co.jp/articles/-/116743欠陥車両と軌道変位が脱線事故の原因とは、驚きですね。

2012年3月10日に発生した成田線貨物列車脱線事故の原因は、運輸安全委員会の報告書によると、欠陥車両と軌道変位であると結論づけられました。

事故は、半径406mの左曲線を走行中に、9両目の貨車の後台車第1軸が脱線したことにより発生しました。

事故の原因として、報告書では以下の点が指摘されています。

1. 脱線した貨車は、コキ200形式で、車体が短く、積載荷重が大きいため、車体剛性が大きく、車体が捻じれにくい設計になっています。

そのため、空コンテナを積載した状態では、軸バネの経年劣化により硬化し、軌道に対する追従性が低下していた可能性があります。

2. 脱線発生箇所付近の軌道には、平面性変位と複合変位が比較的大きく、軌道変動に起因する車両動揺が発生し、脱線につながった可能性があります。

報告書は、コキ200形式は欠陥車両であり、軌道変位が脱線の原因であると結論付けています。

事故を受けて、JR貨物はコキ200形式貨車の使用を中止し、廃車にするべきであると主張し、JR千葉支社は、全線区の線路を直ちに総点検する必要があると主張しています。

また、設備関係の全面外注化によって、検査が不足し、事故につながった可能性も指摘されています。

この事故は、安全を軽視した結果であり、JR貨物とJR千葉支社は、責任を認め、再発防止策を講じる必要があります。

欠陥車両を放置していたとは!JR貨物は責任を取って、全車両の点検をするべきだ!

JR函館線貨物列車脱線事故 腐食したレールが原因か

函館線貨物列車脱線、原因は?

腐食したレール

JR函館線の貨物列車脱線事故の詳細について、詳しく説明していただきありがとうございます。

✅ 2024年11月16日に発生したJR函館本線での貨物列車脱線事故は、レールの著しい腐食が原因の可能性が高いと判明しました。事故現場のレールは、設置当初15mmの厚さがあった部分が3mmまで腐食しており、9月の検査で異常が検知されていたものの、腐食の確認までは行われていませんでした。

✅ JR北海道は、過去の脱線事故やデータ改ざんによる事故を踏まえ、国土交通省から3度にわたって事業改善命令を受けています。今回の事故は、特急列車や貨物列車の幹線ルートが寸断される事態を引き起こし、北海道経済や日本の安全保障にも影響を及ぼす可能性があり、深刻な問題となっています。

✅ 今回の事故を受けて、JR北海道の検査体制の不備や組織体制の適正性について、改めて議論が必要となっています。また、安定的な鉄道輸送を確保するため、国による予算の充実や鉄道ネットワークの多重化など、対策を講じる必要性が指摘されています。

さらに読む ⇒Yahoo!ニュース出典/画像元: https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/59df09b3bf42e829c0ab6286379ec7009b671349レールの腐食が原因とは、恐ろしいですね。

JR函館線で発生した貨物列車脱線事故は、腐食したレールが原因である可能性が高まりました。

JR北海道は18日の会見で、事故現場のレールの厚さが腐食により通常時の15ミリから5分の1まで減少していたと発表しました。

事故2カ月前の点検で見逃されていたことが判明し、運行の安全性に対する懸念が高まっています。

記事では、事故の詳細やJR北海道の対応、今後の安全対策について解説しています。

こんな大事故が起きるなんて信じられないわ。JR北海道はもっと安全対策を強化しないとダメよ。

鹿児島本線・川内駅での貨物列車脱線事故発生

鹿児島本線で貨物列車が脱線、影響は?

運転見合わせ、観光列車も運休

鹿児島本線・川内駅での貨物列車脱線事故の詳細について、詳しく説明していただきありがとうございます。

✅ JR鹿児島本線の川内駅近くで貨物列車が脱線し、川内と隈之城の間で終日運転見合わせとなりました。

✅ 国土交通省の運輸安全委員会が現地調査を開始し、事故原因を究明しています。

✅ JR九州とJR貨物は車両や線路に異常はなかったと発表しており、運転再開のめどは立っていません。

さらに読む ⇒TBS NEWS DIG出典/画像元: https://newsdig.tbs.co.jp/articles/mbc/1611738?display=1運転再開のめどが立っていないとのこと、大変ですね。

12月12日未明、鹿児島本線・川内駅構内でJR貨物の貨物列車が脱線しました。

運転士は横揺れを感じ非常ブレーキをかけ、機関車1両と1~2両目の貨車が脱線したことを確認しました。

運転士にけがはありませんでしたが、旅客列車に影響が出ており、鹿児島本線・川内~隈之城間は12月13日終日運転を見合わせます。

観光列車「36ぷらす3」も全区間運休となります。

この事故は今年に入って3回目のJR貨物の脱線事故であり、運輸安全委員会の調査対象となっています。

過去には山陽本線・新山口駅、函館本線・森~石倉での脱線事故も発生しており、JR貨物の貨物列車の安全対策が課題となっています。

また脱線事故か…JR貨物の安全対策は一体どうなっているんだ!

JR貨物における脱線事故防止のための安全対策強化

JR貨物は何を強化し、脱線事故の再発防止を目指していますか?

安全対策

JR貨物における脱線事故防止のための安全対策強化について、詳しく説明していただきありがとうございます。

✅ 2021年12月のJR山陽線貨物列車脱線事故を受け、JR貨物は安全対策を強化しており、23年度中に輪重測定装置、トラックスケール、コンテナスケールを計45駅に新たに設置する。

✅ ハード面での対策に加え、利用運送事業者との勉強会などソフト面での対策も強化することで、コンテナの偏積による脱線事故を防止する。

✅ 事故の原因と考えられるコンテナの偏積を防止するため、輪重測定装置などによる貨物重量の測定、利用運送事業者への啓発活動などを実施する。

さらに読む ⇒ニュースイッチ by 日刊工業新聞社出典/画像元: https://newswitch.jp/p/36663ハード面だけでなく、ソフト面でも対策を強化するとのこと、今後の効果に期待しています。

2021年12月のJR山陽線貨物列車脱線事故を受け、JR貨物は安全対策を強化しています。

脱線原因の一つにコンテナ内の貨物の偏りによるバランス悪化が考えられるため、23年度中に45駅に輪重測定装置などを新たに設置します。

これに加え、利用運送事業者との勉強会開催など、ソフト面での対策も強化することで再発防止を目指します。

事故を受け、22年度までに輪重測定装置4駅、トラックスケール3駅、コンテナスケール1駅を導入しており、23年度中にそれぞれ16駅、27駅、2駅追加することで、主要駅を含む53駅に設置されます。

ポータブル重量計によるサンプル調査も実施されます。

さらに、利用運送事業者や積み込み会社向けに偏積防止に関する教育や情報共有の勉強会を開催し、事故再発防止を図ります。

国土交通省運輸安全委員会は、脱線事故の原因をコンテナの偏積と判断し、バランスを崩したことが脱線の要因と報告しています。

薩摩川内市のJR鹿児島線川内駅で発生した貨物列車の脱線事故で、JR九州は20日、脱線車両の撤去作業が完了したと発表しました。

運休区間である川内―隈之城間の再開時期は未定です。

事故は12日午前3時ごろ発生し、貨物列車の先頭機関車と貨車1、2両目が脱線しました。

事故前夜には現場近くから大きな音がするとの情報が寄せられていましたが、因果関係は不明です。

JR九州は、損傷したレールの交換作業などを行い、今後の再開に向けて努力しています。

12日午前3時頃、鹿児島県薩摩川内市のJR鹿児島線川内駅構内で、JR貨物の貨物列車(12両編成)が脱線しました。

運転士にけがはありませんでした。

脱線したのは先頭の機関車と後続のコンテナ貨車2両で、熊本操車場を出発し、鹿児島駅に向かう途中でした。

運転士は発車後に車両の揺れを感じ、非常停止したとされています。

事故の影響で、鹿児島線の川内―隈之城間が終日運転を見合わせ、普通列車65本が運休し、約7000人に影響が出ました。

JR九州とJR貨物は、事故車両は車輪と車軸の取り付け作業におけるデータ改ざんに該当しないことを明らかにしました。

運輸安全委員会は事故調査官を現地に派遣し、調査を開始しました。

安全対策強化はいいけど、結局は人材育成が重要だよ。

今回の記事では、JR貨物における脱線事故の現状と課題、そして今後の安全対策について詳しく解説しました。

💡 JR貨物の脱線事故は近年増加傾向にある。

💡 事故の原因には、車両側の問題、線路側の問題、自然災害、データ改竄など様々な要因が考えられる。

💡 JR貨物は安全対策を強化し、脱線事故の再発防止に努めている。