米国の利上げは日本経済にどう影響する?世界経済を揺るがす金融政策とは!?

米国の金融政策が転換期!利上げの影響で株価はどうなる?FRBの動向が世界経済を揺るがす!

💡 米国の金融政策転換による利上げが、日本経済にどのような影響を与えるのか解説します。

💡 利上げが株価や為替相場に及ぼす影響について、過去の事例を交えながら詳しく分析します。

💡 今後の金融政策の方向性と、日本経済への影響について専門家の意見を交えながら解説します。

それでは、最初の章に入りたいと思います。

米国の金融政策転換と利上げの影響

米国の利上げは株価にどう影響する?

複雑で、状況次第です

米国が利上げを行う背景やその影響について詳しく解説していただきました。

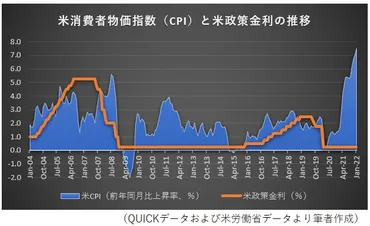

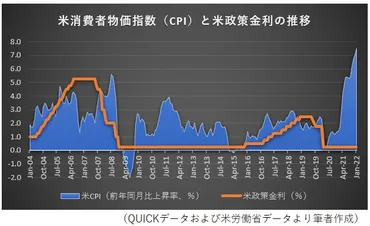

✅ 記事は、米国における金融緩和政策の転換期と利上げに関する内容で、利上げとは何か、利上げが株価にどう影響するか、そして過去の利上げ局面における株価の動向を分析しています。

✅ 利上げは、景気の過熱やインフレ抑制を目的として、中央銀行が政策金利を引き上げることで、民間金融機関の金利上昇、企業の借り入れ負担増加、消費抑制などに繋がり、結果的に景気全体を冷ます効果が期待されます。

✅ 利上げは株価にマイナス要因となり得ますが、過去の事例では、段階的な利上げと景気回復の持続性を評価し、株価が上昇したケースも見られます。今回の米国利上げ局面では、インフレ加速が懸念されており、その影響がどの程度なのか注視する必要があるとされています。

さらに読む ⇒QUICK Money World|株式投資・マーケット・金融情報の総合サイト - 株価・記事・ニュース出典/画像元: https://moneyworld.jp/news/05_00073013_news利上げは、景気を冷やす効果がある一方で、株価の上昇に繋がる可能性もあるのですね。

米国の金融政策は転換期を迎え、2020年から続いた金融緩和政策は終わりを告げました。

2023年3月には、18年12月以来となる利上げが決定され、中央銀行が政策金利を引き上げることで、民間金融機関の貸出金利や預金金利などに影響を与え、設備投資や消費を抑制し、景気の過熱を抑えることを目指しています。

利上げが株価に与える影響は複雑で、一般的には金利上昇が企業の借り入れコスト増加や収益圧迫につながり、株価下落に繋がる傾向にあります。

しかし、過去の利上げ局面では、株価が上昇したケースもあり、必ずしも株価に悪影響を与えないことも示されています。

2022年の米利上げ局面では、インフレ加速が懸念されるため、利上げが株価にどのような影響を与えるかは、今後の経済状況次第となります。

なるほど、利上げは経済の状況次第で株価にプラスにもマイナスにもなるわけですね。

FRBと金融政策決定

FRBはどんな機関?

アメリカの金融政策決定機関

FRBの役割と金融政策決定プロセスについて、分かりやすく解説していただきました。

✅ FRBとは、米国の経済安定のために金融政策を決定する中央銀行(連邦準備制度理事会)であり、政策金利の調整などを通じて景気の過熱や低迷を防ぎます。

✅ FRBは利上げによって、企業や個人の借り入れを抑制し、投資や消費を冷やすことで、インフレーションを抑え、景気を安定化させます。

✅ FRBの利上げは、米国株価の低下、債券利回りの上昇、為替レートの変動など、世界経済に広範囲にわたる影響を与えます。

さらに読む ⇒mattoco Life | 三菱UFJアセットマネジメントが提供する、あなたの゛life゛をデザインするサポートメディア出典/画像元: https://life.mattoco.jp/post/2023051501.htmlFRBの利上げは、世界経済に大きな影響を与えるんですね。

米連邦準備制度理事会(FRB)は、アメリカの金融政策を決定する機関で、日本銀行に相当します。

FRBが金融政策の意思決定のために開く会合が「FOMC」で、ここで利上げや利下げの方針を決めます。

アメリカの利上げは、企業の借り入れコスト増加、株価下落、円安、輸入物価上昇などに繋がります。

逆に利下げは、企業の借り入れコスト削減、株価上昇、円高、輸入物価下落に繋がります。

アメリカの利上げ・利下げは日本の株価や為替相場、物価に大きな影響を与えるため、日本のニュースでも頻繁に取り上げられます。

FRBの金融政策は、企業の資金調達や投資にも影響を与えるから、しっかり把握しておかないとね。

2019年の利下げと今後の展望

FRBは2019年7月に金利をどう変更しましたか?

0.25%引き下げ

2019年の利下げとインフレ状況について、詳しく説明していただきました。

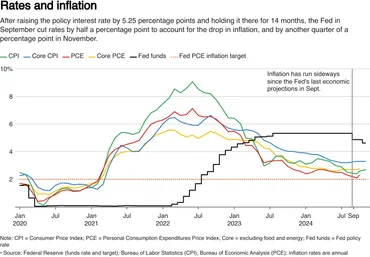

公開日:2024/07/23

✅ 米連邦準備理事会(FRB)はインフレ指標である個人消費支出(PCE)物価指数の前年比上昇率が2021年5月から7月にかけて3か月連続でFRBのインフレ目標である2%の2倍を超えたことを受け、同年9月にインフレに関する表現を「高い(elevated)」に変更しました。

✅ しかし、その後PCE物価指数の上昇率は鈍化し、FRBスタッフは2023年1月にはインフレについて「高い」という表現をやめています。

✅ FRBはPCE物価指数の上昇率が2.5%以下になれば、インフレに関する表現の修正を検討すると示唆しており、早期の利下げに向けた動きとして注目されています。

さらに読む ⇒ロイター | 経済、株価、ビジネス、国際、政治ニュース出典/画像元: https://jp.reuters.com/economy/federal-reserve-board/5OEY5IVHYVN7JKOGTOYBGMJGTA-2024-07-23/インフレ指標が2%を超えたことで、FRBは利上げに舵を切ったんですね。

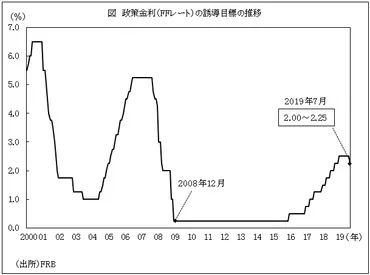

2019年7月31日のFOMCでは、FRBは世界経済の不確実性や米国のインフレ率の低迷を理由に、政策金利を0.25%引き下げ、目標金利を2.00%から2.25%に設定しました。

最新の経済指標では、GDP成長率は低迷し、インフレ率は目標値である2%を下回っています。

FRBは、これらの状況を鑑み、経済を刺激するために政策金利を引き下げる必要があると判断したようです。

しかし、FRBは今後数年間で政策金利を引き上げる可能性も示唆しており、今後の金融政策の方向性は不透明です。

インフレ指標って、日々の生活にも影響があるから、注目しておかないとね。

過去の利上げと今後の金融政策

FRBは近年、政策金利をどう調整してきましたか?

引き上げ→引き下げ

過去の利上げと今後の金融政策について、詳しく説明していただきました。

✅ FRBは、世界経済の成長鈍化や貿易政策の不確実性などによる経済見通しの下振れリスクを懸念し、インフレ率を2%の目標水準に早期に回帰させるため、政策金利を0.25%引き下げました。これは、連続的な利下げの始まりではなく、リスク管理的な保険的な措置であり、経済状況に応じて今後も利下げを行う可能性を示唆しています。

✅ FRBは、労働市場が依然として力強く経済活動が緩やかなペースで拡大しているとしていますが、世界経済の動向や物価上昇圧力が抑制されている点を考慮し、今回の利下げを決断しました。

✅ 今回の利下げ決定は、FRBが景気動向に概ね満足している一方で、先行きのリスクやインフレ動向を懸念していることを示しています。また、FRB保有資産規模の縮小を当初の予定より2カ月早く終了させることも決定しました。

さらに読む ⇒ジェトロ(日本貿易振興機構)出典/画像元: https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/08/71423608c7d4b4af.htmlFRBは、世界経済の動向を注視しながら、適切な金融政策を決定していく必要があるんですね。

2015年から2018年にかけて、FRBは政策金利を徐々に引き上げてきました。

しかし、2018年以降、世界経済の不確実性が増加し、FRBは政策金利を引き下げる必要に迫られました。

FRBは、今後の経済状況を注視し、適切な金融政策を決定していく予定です。

やっぱり世界経済は複雑な動きをするんだね。

利上げとは

利上げの目的は?

景気過熱抑制

利上げの定義と、経済への影響について、詳しく解説していただきました。

✅ 中央銀行が経済の過熱を抑え、インフレを防ぐために実施する金融政策である利上げは、政策金利の引き上げを指します。

✅ 利上げは為替、株価、物価に影響を与え、それぞれ通貨高、株価下落、物価下落につながる可能性があります。ただし、経済状況によっては異なる影響が出る場合もあります。

✅ 日本の政策金利は、2010年の包括的な金融緩和施策以降、実質ゼロ金利政策を維持していますが、2022年以降、インフレ抑制のため、日銀は利上げを検討しています。米国の利上げは日本にも影響するため、今後の動向に注目が必要です。

さらに読む ⇒ 三菱UFJ銀行出典/画像元: https://www.bk.mufg.jp/column/keizai/b0039.html利上げは、経済状況によって様々な影響を与えるんですね。

利上げとは、中央銀行が政策金利を引き上げることで、民間金融機関の貸出金利や預金金利などに影響を与え、設備投資や消費を抑制し、景気の過熱を抑えることを目的とするものです。

利上げは、単純に金利が上がるだけじゃないんだね。

今回の記事では、米国の利上げが日本経済に与える影響について、様々な角度から解説しました。

💡 米国の金融政策転換と利上げは、日本経済にも大きな影響を与える可能性があります。

💡 利上げは、株価や為替相場に影響を与える一方で、経済全体にプラスの効果をもたらす可能性もあります。

💡 今後の金融政策の動向を注視し、その影響を理解することが重要です。