茨城県は地震に強いのか?茨城県の地震リスクとは!?

💡 茨城県は地震の発生しやすい地域である。

💡 過去に大きな被害をもたらした地震が複数発生している。

💡 最新の地震被害想定調査では、県内に大きな被害をもたらす可能性のある7つの想定地震が設定されている。

それでは、茨城県の地震リスクについて詳しく見ていきましょう。

茨城県の地震活動と過去の被害

茨城県は、日本列島の中でも地震活動が活発な地域のひとつなんですね。

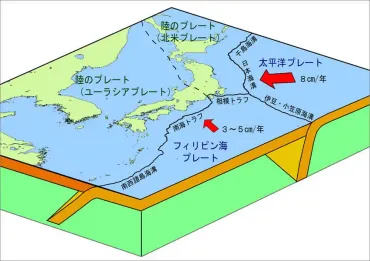

✅ 茨城県は、太平洋プレートとフィリピン海プレートがぶつかり合い、北米プレートと接する海域にあるため地震が多い。特に日本海溝付近を震源地とする地震の影響を受けやすく、過去にはマグニチュード7.0以上の地震が複数発生している。

✅ 茨城県は、県内に大きな被害をもたらすおそれのある7つの想定地震を発表しており、その中でも特に被害が想定される3つの地震について解説している。

✅ 茨城県で特に気をつけたい3つの地震は、茨城県沖から房総半島沖にかけての地震、関東地方直下型地震、常陸沖地震である。これらの地震は、それぞれ津波や地盤の液状化、建物倒壊などの被害をもたらす可能性があり、備えが重要である。

さらに読む ⇒防災新聞出典/画像元: https://bousai.nishinippon.co.jp/25934/過去の地震の記録を見ると、茨城県は地震の脅威に常にさらされていることがわかります。

茨城県は、関東地方東方沖合や相模湾、房総半島南東沖のプレート境界付近の地震、陸域のやや深い場所と深い場所の地震の影響を受けやすい地域です。

県南西部では、定常的に活発な地震活動が見られ、過去には死者を出した地震も複数発生しています。

特に、フィリピン海プレートや太平洋プレートに関連する地震活動が活発で、近年では数年に一度、M5~6程度の地震が発生しています。

2016年には茨城県北部でM6.3の地震が発生し、震度6弱を観測されました。

1923年の関東地震では、県南部に強い揺れが起き、死者や行方不明者が発生しました。

また、1938年の福島県東方沖地震では、県内で最大88cmの津波が観測されましたが、大きな被害には至りませんでした。

ただし、歴史資料によると、1677年には房総半島東方沖で発生した地震による津波で、県内で36名の死者が出た記録があります。

なるほど、茨城県は地震大国ってわけか!

茨城県における地震リスクと対策

首都直下地震や南海トラフ地震は、本当に怖いですね。

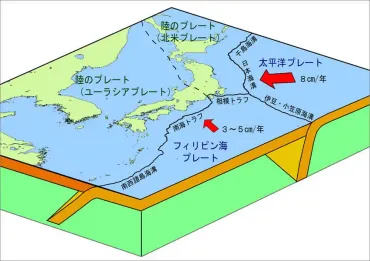

✅ 記事では、首都直下地震と南海トラフ地震の発生確率、被害想定、備えについて解説しています。

✅ 首都直下地震と南海トラフ地震は、どちらも30年以内に約70%の確率で発生すると予測されており、それぞれの特徴と被害想定が詳細に説明されています。

✅ 記事では、地震の発生メカニズムと、地震発生確率の算出方法について、過去の地震発生記録やプレートテクトニクス理論を基に説明しています。

さらに読む ⇒ ITをもっと身近に。ソフトバンクニュース出典/画像元: https://www.softbank.jp/sbnews/entry/20221215_0130年以内に70%の確率で発生するというのは、かなり高い確率ですね。

県内には、確実に活断層とされるものは確認されていませんが、茨城県沖、青森県東方沖から房総沖、相模トラフ沿いの海溝型地震が被害をもたらす可能性があります。

また、県内の39市町村が「首都直下地震緊急対策区域」、8市町村が「南海トラフ地震防災対策推進地域」に指定されています。

茨城県は、平成10年の地震被害想定公表から約20年が経過し、人口や建物分布、インフラ整備状況の変化を踏まえ、最新の科学的知見に基づいた地震被害想定調査を実施しました。

なるほど、対策はしっかりしないとね。

最新の地震被害想定調査と今後の対策

最新の被害想定調査の結果は、ちょっと怖いですね。

公開日:2022/05/26

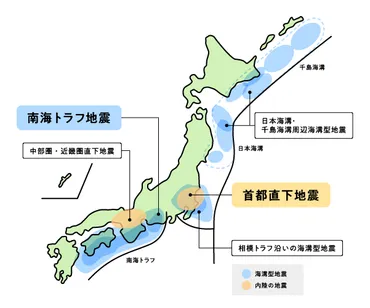

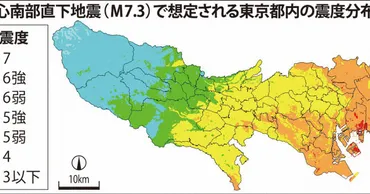

✅ 東京都防災会議は、首都直下地震の被害想定を10年ぶりに改定し、都心南部を震源とするマグニチュード7.3の地震で最大約6100人が死亡、約19万4400棟の建物被害が出ると推計しました。

✅ 今回の被害想定は前回より3割下回り、これは建物の耐震化などの対策が進んだためと考えられています。

✅ 都は今回の被害想定に基づき、地域防災計画の見直しを進め、さらなる被害軽減を目指します。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20220526/ddm/001/040/144000c今回の調査結果を参考に、地震への備えを強化する必要があると感じます。

今回の調査では、県内に大きな被害をもたらす可能性のある7つの想定地震を設定し、それぞれの地震による震度分布や被害状況を予測しました。

特に、被害規模が大きく、県内各地域に特徴的な被害をもたらす3つの地震について、詳細な被害シナリオも作成されています。

調査結果によると、想定地震発生時には、建物被害、人的被害、ライフライン被害、交通施設被害など、広範囲かつ深刻な影響が予想されます。

県では、今回の調査結果を基に、新たな地震防災対策を推進し、県民の生命と財産を守るための取り組みを強化していく方針です。

調査結果の詳細な報告書は、茨城県ホームページからダウンロードできます。

また、県では、地震発生時の対応や減災対策に関する情報も提供しています。

今回の調査は、最新の科学的知見に基づいたものであり、今後の地震防災対策にとって重要な資料となるでしょう。

県民一人ひとりが、この調査結果を参考に、地震への備えを強化していくことが重要です。

えー、怖い!でも、対策はしっかりしないとね。

1945年以降の茨城県における地震・津波災害の記録

過去の地震災害の記録は、貴重な教訓になりますね。

✅ この記事は、SNSでのネガティブな書き込みについて議論しています。

✅ ネガティブな書き込みは、誹謗中傷や嫌がらせにつながる可能性があり、深刻な問題を引き起こす可能性があると指摘されています。

✅ SNSでのネガティブな書き込みを減らすためには、発信する情報の責任、相手への思いやり、および健全なコミュニケーションの重要性を認識することが重要であると結論付けられています。

さらに読む ⇒地震本部出典/画像元: https://www.jishin.go.jp/main/oshirase/20110311_sanriku-oki.htm特に、東北地方太平洋沖地震の被害は、本当に深刻でしたね。

このデータは、1945年以降の茨城県における主な地震・津波災害の記録です。

地震発生年(西暦)、震源地、マグニチュード、県内最大震度、津波の有無、茨城県の被害状況(死者、負傷者、住家被害、津波被害など)が記載されています。

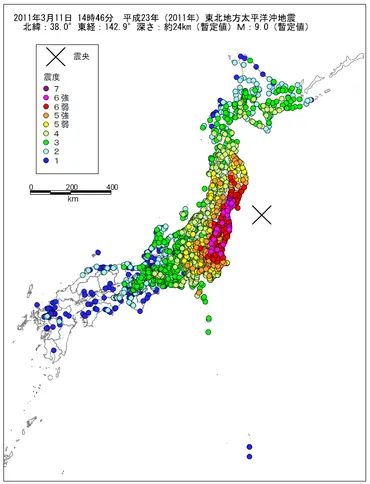

データによると、茨城県は過去に多くの地震・津波災害に見舞われており、特に1978年6月12日の宮城県沖地震(マグニチュード7.4、最大震度4)や2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震(マグニチュード9.0、最大震度6強)など、大きな被害をもたらした災害も記録されています。

近年では、2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震の影響で、茨城県でも死者66人、行方不明1人、負傷者714人、住家全壊2634棟、住家半壊24995棟、住家一部破損191490棟などの甚大な被害が発生しました。

このデータは、茨城県における地震・津波災害の過去を理解し、将来の災害に備えるために重要な情報となります。

過去の教訓を活かして、今後の災害対策に役立てないとな!

茨城県沖における地震活動と最新の地震情報

茨城県沖は、地震活動が活発な地域なんですね。

✅ 2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震による神栖市の被害状況について解説しています。

✅ 特に、鹿島港への津波の被害や、地盤沈下・液状化によるインフラへの影響、天然芝グラウンドの被害について詳しく述べています。

✅ また、神栖市の観光協会であるKamisu-kankoによる、被災状況の報告と、スポーツマネジメント㈱が立ち上げた「サッカータウン波崎」天然芝グラウンド復興プロジェクトの紹介、そして「かみす桜まつり」の中止についてのお知らせが記載されています。

さらに読む ⇒茨城県 神栖市観光協会 StaffBlog出典/画像元: https://kamisukan.exblog.jp/15710887/最近の地震活動は、ちょっと心配ですね。

茨城県沖では、1885年から2011年までの約127年間にM6.9以上の地震が5回発生しており、約25.6年に1回の頻度で発生していました。

1923年以降現在までに、M7程度の地震が繰り返し発生しており、1920年代、1943年、1960年代、1982年、2010年前後(2008年と2011年)の地震活動をそれぞれ一つの活動とみなすと、1923年~2011年までの約89年間に5回発生し、平均発生間隔は約21.9年となります。

この地域は2011年3月の東北地方太平洋沖地震の震源域に含まれており、地震活動が活発な地域であると言えるでしょう。

令和6年8月19日00時50分頃に茨城県北部でマグニチュード5.1(暫定値)の地震が発生し、日立市で震度5弱を観測しました。

東北地方・北陸地方・関東地方でも震度4~1を観測されました。

この地震による津波の心配はありませんが、揺れの強かった地域では、落石や崖崩れなどの危険性があります。

過去の事例から、最大震度5弱程度の地震が1週間程度続く可能性があり、特に今後2~3日は規模の大きな地震が発生する可能性があります。

気象庁は、揺れの強かった地域では地震活動に注意するよう呼びかけています。

地震はいつ起きるか分からないから、常に注意が必要だね。

茨城県は、地震の多い地域ですが、最新の調査結果を基に適切な対策を行うことで、被害を最小限に抑えることができるでしょう。

💡 茨城県は、地震の発生しやすい地域である。

💡 過去の地震の記録や最新の被害想定調査から、地震への備えが重要である。

💡 県民一人ひとりが、地震への備えを強化していくことが重要です。