能登半島地震から半年、復興は? (?マーク)被災地の現状と課題とは!?

令和6年能登半島地震から半年。復興は進むのか?住宅解体遅延、人口流出、そして被災地の現状。悲しみと希望が交錯する、復興への道のりを追う。

💡 能登半島地震は、2024年1月1日に発生したマグニチュード7.6の地震です。

💡 地震による被害は甚大で、多くの住宅が倒壊し、多くの犠牲者が出ました。

💡 現在も復興に向けて懸命な取り組みが続けられています。

それでは、能登半島地震から半年が経過した現状について、詳しく見ていきましょう。

能登半島地震の概要

能登半島地震は何が原因?

群発地震と断層の連動

今回の地震は、石川県で観測された最大規模の地震だったんですね。

✅ 2024年1月1日に発生した「令和6年能登半島地震」は、マグニチュード7.6、最大震度7を記録し、石川県能登地方に甚大な被害をもたらしました。地震により、能登町や珠洲市では高さ4メートルを超える津波が発生し、新潟県上越市でも高さ5.8メートルの津波が確認されました。また、地震のエネルギーは2023年5月に発生したM6.5の地震の40倍以上であり、余震は熊本地震の約2倍、阪神大震災の約5倍のペースで発生しています。

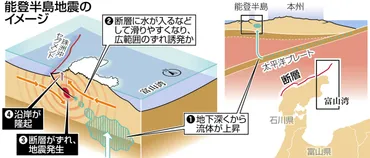

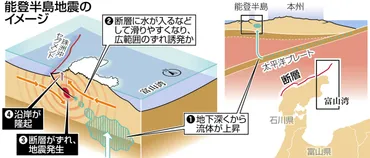

✅ 地震の原因は、能登半島の南西側から北東の佐渡島方向に延びる複数の断層のずれとされています。地下深くに存在する流体の影響で断層が滑りやすくなり、複数の断層が連動して大地震を引き起こした可能性があります。地震は、地表近くの活断層のずれによって発生する「内陸型地震」で、阪神大震災と同じタイプの地震です。

✅ 今回の地震では、能登半島北部の広い範囲で地盤の隆起が発生し、輪島市では海岸線が陸側から海側に200メートル以上移動しました。隆起は、断層のずれによって半島側の地盤が海側の地盤に乗り上げることで発生したと考えられています。隆起は、津波の浸水被害を軽減した一方で、漁業活動への影響が深刻で、多くの漁港が修復不能の状態となっています。

さらに読む ⇒中日新聞Web出典/画像元: https://www.chunichi.co.jp/article/847106地震の規模の大きさや、津波の発生など、改めて自然災害の恐ろしさを実感しました。

令和6年1月1日に発生した能登半島地震(マグニチュード7.6)は、石川県で起こった地震としては歴史上最大規模であり、震度7を初めて観測しました。

震源域は能登半島北岸に沿って北東一南西方向に延びており、複数の断層が連動した地震と考えられます。

地震発生の原因としては、令和2年から継続していた能登半島北東部の群発地震が挙げられます。

群発地震は地殻深部から上昇した流体が原因で発生し、断層帯に沿って浅部に移動した流体が周囲の断層を動きやすくしたことで、M7.6の地震がトリガーされたと考えられます。

また、珠洲沖セグメントや輪島沖セグメント等の周囲の大きな断層にも、周囲の断層を動きやすくする力が働いており、これらの断層群が破壊され、最終的にM7.6の地震規模になったと考えられます。

今回の地震により、能登半島周囲の活断層や地下の断層は地震が起こりやすい状態になっていると考えられます。

引き続き、規模の大きな地震の発生に注意する必要があります。

いやぁ、地震の規模が凄まじい!こんなにも大きな地震が起きるなんて、想像もつかなかったよ。

地震後の現状と課題

能登半島地震から半年、復興は順調?

住宅解体遅れ、人口流出続く

復興に向けた取り組みは、遅れている部分もあるようですね。

✅ 能登半島地震から半年が経過し、死者数は災害関連死を含め299人に達する見通し。被害住宅の公費解体は、申請総数の4%にあたる911棟のみ完了しており、復興に向けた進捗は遅れている。

✅ 地震による住宅被害は全半壊を含め計8万3980棟に上り、避難者はまだ1038人が学校などに滞在している。仮設住宅は市町が必要とする戸数の74%にあたる5006戸が完成し、8月中の全希望者入居を目指している。

✅ 能登半島6市町の人口は5月1日時点で3.3%減少しており、地震前の減少ペースを上回っている。インフラ復旧の遅れや人口流出の加速など、被災地は復興に向けて課題を抱えている。

さらに読む ⇒静岡新聞DIGITAL Web出典/画像元: https://news.at-s.com/article/1502912被災された方々の生活再建は、まだまだ道のりが長いと感じます。

能登半島地震から6ヶ月が経過した。

インフラの復旧は進んでいるものの、住宅の公費解体は遅れており、人口流出が続いている。

死者数は281人に上り、関連死の認定申請が相次いでおり、死者数はさらに増える見込み。

全壊・半壊した住宅は2万4800棟を超え、公費解体の申請は2万900棟に達するが、完了したのはわずか4%にとどまる。

解体遅延の要因には、未登記による所有権者全員の同意が必要となるケースが多いことが挙げられる。

一方、金沢市への転入は増加しており、能登半島との繋がりを維持したいという住民の願いがうかがえる。

復旧・復興を加速させることが喫緊の課題となっている。

復興の道のりは長いだろうけど、みんな頑張ってほしいね。

石川県の復興に向けた取り組み

石川県は能登半島地震の復興でどんな取り組みをしていますか?

創造的復興プランで支援を実施

住民の方々の意見を反映させた復興プラン、素晴らしいですね。

公開日:2024/04/07

✅ 石川県は、能登半島地震からの復興プランに被災者の意見を反映させるため、住民参加型のワークショップ「のと未来トーク」を珠洲市で開始しました。

✅ ワークショップでは、被災者や自治体職員、支援者などが集まり、生活の苦労や今後の希望について話し合い、復興プランの骨子案について意見交換を行いました。

✅ 被災者の意見を反映し、地域経済の復興や子どもたちの教育環境の整備など、具体的な課題解決に向けた取り組みが期待されています。

さらに読む ⇒朝日新聞デジタル:朝日新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.asahi.com/articles/ASS466QG6S45PISC00P.html被災された方々が安心して暮らせるようになることを願っています。

石川県は、令和6年能登半島地震の復旧・復興に向けた取り組みとして、創造的復興プランを策定し、様々な支援を展開しています。

具体的には、道路や河川などのインフラ整備、被災家屋の再建支援、経済活性化に向けた施策などを実施しています。

また、災害対策本部員会議を定期的に開催し、状況把握や支援策の検討を行っています。

さらに、住民との対話イベント「のと未来トーク」を開催し、被災地の復興に向けた意見交換を行っています。

県はこれらの取り組みを通じて、被災地の早期復興を目指しています。

住民の意見を聞くんじゃなくて、どうせお偉いさんの意見が通るんでしょ?

珠洲市の深刻な状況と住民たちの苦悩

能登半島地震から8ヶ月、珠洲市の復興は?

遅々として進まず

地震による被害は、想像を絶するものでした。

✅ 2023年1月1日に発生した能登半島地震による津波で、珠洲市の宝立町鵜飼・春日野地区が壊滅的な被害を受けた。

✅ ドローン撮影により、家屋や電柱、車がなぎ倒され、黒っぽい汚泥が通りや畑を覆っている様子が確認され、津波の恐ろしさが改めて浮き彫りになった。

✅ 津波は沿岸から約150メートル離れた標高3メートルの住宅街まで達し、鵜飼川の河口付近では堤防を越えて浸水した。住民は家屋の浸水や家財道具の損壊、漁具の流失など、大きな被害を受けている。

さらに読む ⇒北國新聞出典/画像元: https://www.hokkoku.co.jp/articles/-/1283015被災された方々の苦しみは、計り知れません。

2023年元旦の能登半島地震から8ヶ月が経過したにもかかわらず、珠洲市では倒壊した家屋が放置され、水が出ない地域もあるなど、被災直後と変わらない深刻な状況が続いている。

メディアでは復興が進んでいるかのような報道がされているものの、実際には公費解体や交通網の整備、仮設住宅の建設などが遅れている。

支援も打ち切られ、被災者は生活再建の見通しが立たず、絶望感にさいなまれている。

記事では、珠洲市宝立町鵜飼地区の現状を具体的に描写し、住民たちの不安や怒りを伝えている。

特に、水道、住宅、生活インフラの復旧が遅れていること、被災家屋の解体やガレキ処理が進まないこと、住民がバラバラになってしまい、地域コミュニティが崩壊しつつあることなどが問題として指摘されている。

被災地では、復興どころか復旧すら進んでいない現状が浮き彫りになっている。

復興には時間がかかるだろうけど、諦めずに頑張ってほしいね。

復興への歩み 狼煙町と穴水町の取り組み

能登半島地震からの復興、珠洲市狼煙町と穴水町でどんな取り組みが進んでいる?

住民主体で復興へ、新たな産業も目指す

狼煙町は、復興に向けて前向きに進んでますね。

公開日:2024/05/20

✅ 能登半島地震からの復興に向けた、珠洲市狼煙町の現状と住民の思いを紹介。

✅ 避難所の運営や二次避難の課題、コミュニティ維持の重要性、電気復旧による復興への意欲、そして漁業や観光業など、今後の街のビジョンについて語られる。

✅ 特に、糸矢敏夫区長の「ピンチはチャンス」という決意と、「狼煙から復興ののろしをあげる」という強いメッセージが印象的。

さらに読む ⇒FNNプライムオンライン|フジテレビ系FNN28局のニュースサイト出典/画像元: https://www.fnn.jp/articles/-/682948?display=full糸矢さんの「ピンチはチャンス」という言葉に、希望を感じました。

能登半島地震からの復興に向かう珠洲市狼煙町の様子を、石川テレビの稲垣真一アナウンサーが現地を訪れ、地元住民の糸矢敏夫さんと共に歩いた。

糸矢さんは、地震発生直後から避難所の運営や住民への支援を精力的に行い、コミュニティの維持に尽力してきた。

避難所が閉鎖され、水道も復旧したことで、住民は少しずつ生活を立て直し始めており、畑の耕作や漁業の再開など、復興への一歩を踏み出している。

しかし、被災した漁港の復旧や観光客の減少といった課題も残っており、糸矢さんは若い人たちが能登に移住し、漁業や農業、観光業など新たな産業を興せる環境作りを目指している。

狼煙町は、地震からの復興に向け、新たな章を始めている。

穴水町では、地震による被害が深刻で住宅被害が4000棟近くに及ぶなど、復興への道のりは長く険しい。

特に、人口減少が加速しており、仮設住宅入居者の健康管理や再建意向調査、商店街の活性化、一次産業の担い手確保、移住促進など、多岐にわたる課題を抱えている。

吉村町長は、仮設住宅入居者の健康管理や見守りを重視し、災害公営住宅建設に向けた取り組みを進めている。

また、仮設商店街「穴水スマイルマルシェ」を通じて、商店街の賑わいを取り戻すとともに、地域経済の復興を目指している。

さらに、民間企業と連携して「復興計画」を策定し、高齢化が進む一次産業の担い手確保や、子育て環境の充実など、20年30年先を見据えたまちづくりを進めている。

人口減少対策としては、若者世代や子育て世代の負担軽減、住まい確保、なりわい再建などを図り、移住促進と交流人口拡大を推進していく方針だ。

災害対応の検証では、孤立化防止、情報伝達、弱者への対応など、今後の防災対策に活かせる教訓を抽出し、より安全で住みやすい町づくりを目指していくとしている。

復興には時間とお金が必要だから、国はもっと支援しないとダメだよ!

今回の記事では、能登半島地震からの復興に向けた取り組みを紹介しました。

💡 地震による被害は甚大でしたが、復興に向けて様々な取り組みが進められています。

💡 被災された方々の生活再建には、時間がかかると思いますが、一日も早く元の暮らしに戻れることを願っています。

💡 私たちも、被災地への支援を続けていきたいと思います。