日産自動車、業績悪化の真相は?深刻化する経営危機とは!?

💡 日産自動車の業績悪化は、商品力の低下、製造原価の高さ、生産の遅れが原因である。

💡 経営陣は、人员削減や生産能力縮小など、抜本的な改革を進めている。

💡 内田社長は、日産自動車の再生に向けて、改革ではなく「革命」が必要だと強調している。

それでは、Chapter-1から詳しく見ていきましょう。

業績悪化の要因:商品力、製造原価、生産の遅れ

新型ローグは、魅力的なデザインと先進技術を搭載したSUVですね。

✅ 新型ローグは、アグレッシブな外観と高級感のある内装を備え、快適性を追求したSUVです。

✅ 日産の最新技術である「ProPILOT assist with Navi-link」を搭載し、高速道路での運転をサポートします。

✅ 米国では268万円から385万円で販売されており、日本導入時には新型ノートに搭載されるe-POWERを搭載する可能性があります。

さらに読む ⇒「行こう」を創造する。MOTA(モータ)出典/画像元: https://autoc-one.jp/news/5009065/販売奨励金の積み増しは、一時的な対策としては有効かもしれませんが、長期的な戦略としては疑問が残りますね。

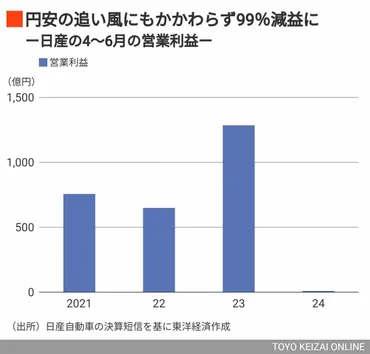

日産自動車は、2024年度第1四半期決算で、前年同期比99%減益となる衝撃的な結果を発表しました。

内田誠社長は、アメリカでの商品切り替えが遅れたことが原因と説明していますが、その背景には日産の長期的な課題が潜んでいます。

日産の減益は、アメリカでの販売奨励金の積み増しによるもので、通期では業績回復が見込まれています。

しかし、販売台数や利幅の大きなモデルの比率変動、販売奨励金の積み増しによる減益要因は、日産が外的、内的変動要因に弱いことを示しています。

日産は、BEVに経営資源を集中させた結果、ハイブリッドカーのラインナップが不足し、アメリカ市場での競争力を失いつつあります。

しかし、BEVは日産のビジネスにおいて依然としてマイナーな存在で、ハイブリッドカーのラインナップ不足がアメリカでの苦境の直接的な原因とは言い切れません。

日産の本当の課題は、商品力の低下、製造原価の高さ、生産の遅れにあります。

アメリカ市場で主力となっているSUV「ローグ」のフルモデルチェンジは失敗に終わり、販売台数は激減しました。

また、日産はヒット商品を生み出せていないだけでなく、製造原価の比率が高く、生産計画も遅延しているため、競争力を維持することが困難になっています。

今後、日産は商品力の向上、製造原価の抑制、生産体制の改善に注力する必要があるでしょう。

これらの課題を克服しなければ、日産は今後さらに厳しい状況に直面する可能性があります。

う~ん、日産は商品力も製造コストも生産計画もダメダメだな。社長はもっと現場の声を聞かないと。

深刻化する危機:人員削減と生産能力縮小

日産自動車の業績悪化は、深刻な問題ですね。

✅ 細川元総理は、30年前の企業・団体献金に関する約束は「5年後見直し」であり、石破茂氏の認識は誤りであると指摘した。

✅ 細川元総理は、当時の状況を説明し、5年後の見直しは当時の政治状況の制約によるもので、約束違反ではないと主張した。

✅ 石破氏は、細川元総理の約束を「5年間は問題ない」と解釈し、企業・団体献金のあり方について疑問を呈していた。

さらに読む ⇒TBS NEWS DIG出典/画像元: https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1539518人員削減や生産能力縮小は、短期的には効果があるかもしれませんが、長期的に見て本当に有効なのか疑問が残ります。

日産自動車は、業績悪化により、人員と生産能力の削減を迫られている厳しい状況にある。

内田誠社長は、11月の決算会見で、4-9月期の純利益が前年から9割減少し、世界で約500万台ある生産能力の2割、従業員を9000人削減することを発表した。

日産は、最大市場の北米にHVを投入していないことが裏目に出て、在庫が積み上がり、値引き販売を迫られている。

経営戦略の失敗が指摘されており、内田社長は経営責任を認め、日産をより筋肉質で回復力のある組織にするとともに、競争力の向上に取り組んでいる。

日産を巡っては、物言う株主が株式を取得したことが分かっている。

さらに、トランプ政権によるメキシコからの輸入品への関税課税は、日産の事業に大きな影響を及ぼす可能性もある。

自動車業界全体が、EV専業メーカーの隆盛や中国メーカーとの競争など、かつてない変化に直面している。

日産は、これらの課題を克服し、業績回復を図る必要がある。

日産は、今のままじゃ生き残れないぞ! もっと大胆な改革が必要だ!

再生への道:革命を掲げる内田社長の改革

日産自動車の再生には、抜本的な改革が必要ですね。

✅ 日産自動車は、ルノー、三菱自動車とのアライアンスで連携強化策を策定し、構造改革を断行する。得意分野や地域に投資を集中し、重複する事業の生産能力を2割削減するなど合理化を進め、競争力向上と固定費削減を両立させる。

✅ 中期経営計画では、2023年度末までに売上高営業利益率5%や市場シェア6%などを目標とし、収益重視で着実な成長を目指す。工場の閉鎖や車種数の削減、一般管理費削減などにより固定費を18年度と比べ3000億円圧縮する。

✅ 電動化や自動運転など先進技術搭載車種の展開を強化し、今後18カ月で12の新型車を投入する。これらの技術を搭載した車を積極的に販売することで、23年度までに電動化技術搭載車を100万台以上、先進運転支援技術搭載車を年150万台以上販売する計画である。

さらに読む ⇒ニュースイッチ by 日刊工業新聞社出典/画像元: https://newswitch.jp/p/22438内田社長の改革は、確かに大胆ですが、社員のモチベーション向上や顧客満足度向上に繋がることを期待しています。

日産自動車の内田誠社長は、会社が抱える問題点を克服するためには、改革ではなく「革命」が必要だと強調しています。

拡大路線によって、台数は増えたものの、新車投入が遅れ、品質よりも販売量重視の体質になってしまったことを認めています。

内田社長は、まず社内改革から着手し、社員一人ひとりが危機感を持って、変化を推進していくことを目指しています。

具体的な取り組みとしては、目標設定や予算策定のプロセスを改善し、ボトムアップ型の意見を取り入れることで、社員のモチベーション向上を図っています。

また、販売面では、新車投入の遅れによって車齢が古くなってしまった問題を解消するため、今後18カ月で12車種の新車を投入する計画を発表しています。

単に台数を増やすのではなく、販売の質を高め、長期的な顧客満足度向上を目指します。

さらに、販売店との連携強化も重要な課題として挙げられています。

これまで販売店に対して、販売支援金などを用いて販売量を重視してきた結果、日産車のバリューが低下してしまったことを反省し、今後は技術的な強みなどを理解させ、顧客に日産の価値を伝えるための努力が必要だと訴えています。

内田社長は、これらの取り組みを通じて、日産自動車を再生させ、再び信頼を取り戻すことを目指しています。

社員の危機意識と改革への意欲を高く評価しつつ、困難な課題を克服するために、持続的な努力を続ける覚悟を明らかにしています。

内田社長は、社員の意見をちゃんと聞いて、改革を進めていかないと、会社がダメになるわよ。

厳しい現実:北米市場の販売不振と人員削減

日産自動車の経営再建は、容易ではないですね。

公開日:2024/04/26

✅ 日産自動車は2024年3月25日に新経営計画「The Arc」を発表しました。この計画は、2024年度~2026年度の中期取り組みと2030年までの中長期取り組みから構成され、収益構造改革、アメリカ市場でのビジネス再建、中国市場での反転攻勢を目標に掲げています。

✅ 「The Arc」では、販売台数の増加と収益性の向上を目指し、地域ごとに最適化した戦略を通じて販売台数を拡大します。特に、電動車両と内燃エンジン車のバランスの取れたポートフォリオ、主要市場での販売増、財務規律の徹底などを推進することで、EV移行を加速するための準備を進めます。

✅ 具体的な取り組みとして、2026年度までに16車種の電動車両を含む30車種の新型車を投入し、内燃エンジン車の乗用車ラインナップの60%を刷新します。また、EVの競争力向上のため、次世代EVのコストを30%削減し、2030年度までに内燃エンジン車と同等のコストを実現することを目指しています。さらに、ルノー、三菱などとのアライアンスを有効利用し、事業基盤を強化していきます。

さらに読む ⇒マニア向け新車情報・自動車ニュースなら|オートプルーブ - Auto Prove出典/画像元: https://autoprove.net/japanese-car/nissan/229211/北米市場での販売不振は、深刻な問題ですね。

ハイブリッド車ラインナップの不足は、大きな痛手だったと思います。

日産は2024年度上半期の決算発表で、売上高と当期純利益が大幅に減少した。

特に第2四半期は赤字となった。

主要な原因は、北米市場での販売不振。

新型車への好評はあるものの、ハイブリッド車ラインナップの不足とインセンティブ依存が利益を圧迫した。

北米市場はコロナ禍以降、EVに代わってハイブリッド車需要が急増しており、日産は市場変化に対応しきれていない。

また、アメリカでのイヤーモデル導入の判断も甘く、販売減に繋がった。

日産は事業再生計画「日産NEXT」で北米でのインセンティブ依存からの脱却を目指していたが、市場変化に対する先読みが甘く、業績悪化につながった。

今後、グローバルで9000人の人員削減と生産台数20%の削減を実施する計画で、生産25ラインの変動によって工場閉鎖の可能性もある。

日産は、北米市場で勝てないと、世界で勝てないんだよ。もっと本気にならないと。

深刻化する経営危機:赤字転落、株価下落

日産自動車の経営危機は、深刻化しているようです。

✅ 日産自動車は2025年3月期第1四半期決算で、営業利益が前年同期比99%減のわずか10億円となり、通期計画も下方修正しました。

✅ 業績悪化の主な原因は、北米事業の採算悪化です。ローグの2024年モデルへの切り替えが遅れたことで在庫が膨らみ、販売奨励金などの販売コストが急増しました。

✅ 日産は競合他社に比べて販売奨励金が高額となっており、北米市場での競争力の低下が懸念されます。

さらに読む ⇒goo ニュース出典/画像元: https://news.goo.ne.jp/article/toyokeizai/business/toyokeizai-791289.html北米事業の採算悪化は、大きな問題ですね。

競合他社に比べて販売奨励金が高額になっているのは、深刻な状況です。

日産自動車は2024年度中間決算で営業利益が前年同期比9割以上減の329億円と大幅な減益となり、通期予想も大幅に下方修正されました。

特にアメリカ市場では営業利益が2400億円以上減少し、赤字に転落しました。

これは中国市場の販売減少よりも深刻な問題として指摘されています。

日産は当初、業績悪化は一時的なもので経営方針は間違っていないと主張していましたが、今回の決算発表でその見通しの甘さが露呈し、ライバルメーカーからも批判されています。

株価は年初来安値を更新し、時価総額はスバルやスズキにも抜かれるなど、日産の経営は厳しい状況に置かれています。

あら、日産大丈夫かしら? 株価も下落してるし、心配だわ。

日産自動車は、厳しい経営状況に直面していますが、内田社長の改革に期待したいですね。

💡 日産自動車は、商品力、製造原価、生産の遅れなどの課題を抱えている。

💡 経営陣は、人員削減や生産能力縮小など、抜本的な改革を進めている。

💡 内田社長は、改革ではなく「革命」が必要だと強調し、再生に向けて積極的に取り組んでいる。