書店業界は大丈夫?縮小する市場と変化するビジネスモデル日本の書籍・雑誌市場の現状とは!?

💡 日本の書籍・雑誌市場の現状と課題について解説します。

💡 書店業界を取り巻く厳しい状況と変化についてお話します。

💡 今後の書店業界の未来について展望します。

それでは、第一章から詳しく見ていきましょう。

日本の書籍・雑誌市場の縮小

電子書籍市場の成長は著しいですが、紙媒体市場の縮小も懸念されます。

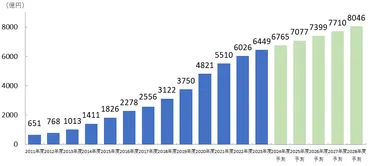

✅ 2023年度の電子書籍市場規模は前年比7.0%増の6449億円と推計され、電子コミック市場は5647億円に増加しました。

✅ 有料電子書籍の利用率は18.7%となり、3年連続で減少していますが、無料電子書籍のみの利用率は28.8%と昨年から増加しています。

✅ 電子書籍サービスの利用状況では、「ピッコマ」と「LINEマンガ」が2強を形成し、それぞれ31.8%、30.9%の利用率となっています。

さらに読む ⇒インプレス総合研究所 調査報告書出典/画像元: https://research.impress.co.jp/topics/list/ebook/697紙媒体市場の縮小は、出版業界全体にとって大きな課題ですね。

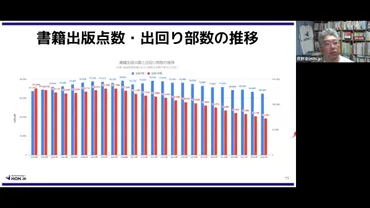

日本の書籍・雑誌市場は、1990年代後半をピークに縮小傾向にあります。

紙媒体の市場規模は1996年比で31%減、雑誌は45.5%減、書店数は37.5%減少し、出版会社数は18.6%減少しました。

市場縮小の要因としては、インターネットの普及による無料コンテンツの増加、Amazonなどのインターネット書店の台頭、電子書籍市場の拡大などが挙げられます。

特に、電子書籍市場は急速に成長しており、2014年度比で2019年度には電子書籍市場規模が2.3倍、電子雑誌市場規模は3.5倍に拡大すると予測されています。

市場規模が縮小しているなら、新しいビジネスモデルを考えないとまずいんじゃないかな?

書店業界を取り巻く厳しい状況

中小出版社のデジタル化への取り組みが遅れているのは、大きな課題ですね。

✅ 紙出版市場の縮小と電子書籍市場の伸びを背景に、中小出版社のデジタル・パブリッシングへの取り組みが遅れている現状について、ボイジャーとポット出版の代表が取り組み事例と展望を語った。

✅ 紙版と電子版を同時にリリースできる製作フローを確立することで、オフセット印刷、小ロット印刷、POD(プリントオンデマンド)、電子版を組み合わせ、コスト面を抑えることができるというボイジャーの事例を紹介。

✅ PODは1000~2000部のオフセット印刷とコストが同等になる可能性があり、本の作り方が抜本的に変わる可能性がある一方で、現時点ではコスト面での課題があり、オフセット印刷とPODの使い分けが重要であるというポット出版の考えを紹介。

さらに読む ⇒特定非営利活動法人HON.jp / HON.jp News Blog / HON.jp Books / NovelJam / 群雛ポータル出典/画像元: https://hon.jp/news/1.0/0/52377PODはコスト削減に繋がる可能性がありますが、課題も多く、簡単ではないですね。

2022-2023年の書店業界は、店舗数の減少、雑誌・コミックスの不振、出版不況といった課題を抱えており、厳しい状況が続いています。

書店数は20年近く減少傾向にあり、特に中小規模の書店は閉店率が高いです。

これは、雑誌・コミックスの販売不振に加え、店舗の老朽化や後継者不足が原因となっています。

大手書店は、ネット販売や電子書籍、カフェ併設など、新たなビジネスモデルの導入に取り組んでいます。

一方、小規模書店は、書籍のみに特化し、店主が厳選した個性的な書籍を揃えるなど、差別化を図っています。

業界再編も活発化しており、出版社との直接取引やM&Aによる規模拡大などが進んでいます。

今後、書店業界は、新たなビジネスモデルの構築、デジタル化への対応、顧客ニーズへの対応など、変化への対応が求められます。

厳しい状況ではありますが、書籍を手に取って読みたいというニーズは根強く存在するため、書店業界はこれらの課題克服に向けて努力を続けることが重要です。

書店業界は厳しい状況にあるけど、新しいビジネスモデルを導入することで、生き残れる可能性はあると思うよ!

書籍流通構造の変化

委託販売制度は、書店と出版社双方にとってメリットがありましたが、変化の波が押し寄せています。

![近代再考]/出版流通の変化/市場拡大 新たな模索/返品自由な本の委託制度](https://diamond-edge.com/imgs/de/6672/3.webp)

✅ 日本の出版流通における委託販売制度は、明治時代に導入され、書籍の流通量を大幅に増加させ、出版業界の活性化に大きく貢献しました。

✅ 委託販売制度は、書店が一定期間内であれば売れ残った本を出版社に返品できる仕組みであり、書店は在庫を抱えるリスクを軽減し、多様な書籍を取り扱うことができるようになり、出版社は販売網を拡大することができました。

✅ 現代においても委託販売制度は、出版流通の基盤として重要な役割を果たしていますが、近年は電子書籍の普及や出版流通の多様化に伴い、その維持や改革が課題となっています。

さらに読む ⇒沖縄タイムス+プラス | 沖縄の最新ニュースサイト | 沖縄タイムス社 | 沖縄タイムス+プラス出典/画像元: https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/324172大手書店が直接買い取るケースが増えているのは、時代の流れを感じますね。

書籍流通における委託販売・返品という慣行は、書店側にとって経営上のリスクを低減する一方で、出版社にとっては経営を圧迫する要因となっています。

近年、大手書店が著名作家の新刊本の9割を直接買い取るケースが増加しています。

これは、書店側が仕入れ書籍のコスト負担を負うという大きな決断であり、従来の書籍流通構造からの脱却、売上減少トレンドの歯止め策と考えられます。

うちのお店も、直接仕入れとか考えてみようかな。

新たな書店の形態と顧客の支援

シェア型書店は、個人が書店を開く夢を実現できる新しいモデルですね。

公開日:2024/04/11

✅ シェア型書店「BOOKSHOP TRAVELLER」は、複数の人が棚を間借りすることで運営される書店のことで、月数千円で自分の好きな本を販売できる「小さな自分の書店」を持つことができます。

✅ シェア型書店では、店主は自分の好きな本を自由に販売できる空間を持ち、本好き同士の交流やイベント開催など、コミュニティ形成の場としても活用できます。

✅ シェア型書店は、書店開業を目指したい人、本好き同士の交流を楽しみたい人、自分の好きな本を多くの人に知ってもらいたい人など、さまざまなニーズに対応する新しい書店モデルとなっています。

さらに読む ⇒Business Insider Japan|ビジネス インサイダー ジャパン出典/画像元: https://www.businessinsider.jp/post-285182シェア型書店は、地域の活性化にも貢献できる可能性があると思います。

近年、書店業界では、従来のビジネスモデルに加えて、新しい形態の書店が登場し、活気を取り戻しつつある。

特に注目されているのが「シェア本屋」と呼ばれる形態で、書店が店内の一角を月数千円で貸し出すサービスである。

借りた人は、費用を支払うことで、そのスペースに自分の本を並べることができ、自己表現や書店への支援という目的で利用されている。

この形態は、従来の書店が抱えていたリスクを分散させる効果があり、デベロッパーも注目している。

また、クラウドファンディングなどの普及により、書店を支援する意識が高まり、顧客や自治体も書店を維持する重要性を認識し始めている。

さらに、本屋自身も、顧客からの支援を受けられるよう、新たな取り組みを行っている。

例えば、店内に投げ銭用の瓶を置くことで、顧客が本を購入せずに店を利用しても、支援できる仕組みを提供している。

シェア型書店は、新しいビジネスモデルとして注目ですね。

書店業界の未来への期待

書店主導の出版流通改革は、業界全体にとって大きな転換期となるでしょう。

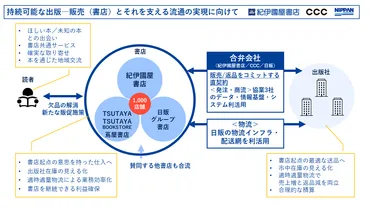

✅ 「紀伊國屋書店」「カルチュア・コンビニエンス・クラブ」「日本出版販売」の3社は、書店主導の出版流通改革と、その実現を支える合弁会社設立に向けて協議を開始しました。

✅ 協議の背景には、紙媒体市場の縮小、従来の委託販売制度における高い返品率、物流費の高騰など、出版流通モデルの危機的な状況があります。

✅ 合弁会社設立を通して、書店と出版社が販売・返品をコミットする新たな直仕入スキームを構築し、書店事業の経営健全性を高め、出版文化の継承を目指すとしています。

さらに読む ⇒プレスリリース配信サービス | 共同通信PRワイヤー出典/画像元: https://kyodonewsprwire.jp/release/202306226536書店と出版社が協力することで、出版文化を継承できる可能性を感じます。

これらの変化は、書店が単なる商品販売の場から、地域にとって重要な文化拠点としての役割を担うことを示唆しており、今後の書店業界の更なる発展に期待が寄せられる。

書店業界は、変化を恐れずに、新しい時代に対応していく必要があるね。

今回の記事では、書籍・雑誌市場の現状と、書店業界の課題、そして未来についてお話しました。

💡 日本の書籍・雑誌市場は縮小傾向にあります。

💡 書店業界は厳しい状況ですが、新しいビジネスモデルが登場しています。

💡 書店業界は、変化に対応することで、今後も発展していくことが期待されます。