食料安定のための法律: 国民生活と経済への影響は?食料安定のための法律とは!?

食料安定の要、米穀と麦の安定供給を支える法律!需給調整、備蓄、輸入など多角的な政策で国民生活と経済を安定化。

💡 食料安定のための法律が国民生活と経済にどう影響を与えているのか

💡 米穀と麦の安定供給がどのように実現されているのか

💡 政府の役割と生産者の努力がどのように連携しているのか

それでは、食料安定のための法律について詳しく見ていきましょう。

食料安定のための法律:国民生活と経済への貢献

この法律の目的は何ですか?

国民生活と経済安定

食料安定のための法律は、国民生活と経済の安定に大きく貢献していると言えるでしょう。

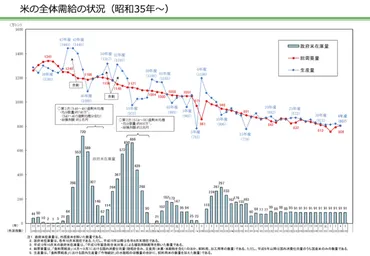

✅ 日本の食料自給率に関する国民の不安と誤解は、米の余剰、低米価、生産減少などから生まれている。しかし、農水省によると、実際には「米」ではなく「水田」が余っており、主食用米の需要は減少している一方、加工用米、備蓄用米、新規需要米は需要が増加しており、需要に応じた生産が進んでいる。

✅ 小麦と大豆については、約9割を輸入に頼っており、国産小麦・大豆は品質やコストにおいて課題を抱えている。国産小麦は気候条件が合わず、輸入小麦は高品質で安価に入手できるため、大部分が輸入に頼っている。国産大豆は食用に適した品種は収量が低く、油糧用大豆は収量を重視しているため、国産大豆の自給率は低い。

✅ 日本の食料安全保障について、米・小麦・大豆の現状を分析すると、米は主食として100%の自給率を達成し、小麦・大豆については不足分を輸入で補填している。過去50年以上で深刻な米不足は1993年の大不作による「平成の米騒動」のみであり、現在の日本の食料供給体制は安定していると言える。

さらに読む ⇒農業とITの未来メディア | SMART AGRI(スマートアグリ)出典/画像元: https://smartagri-jp.com/agriculture/9121米の自給率100%達成は素晴らしいですね。

小麦と大豆は、輸入に頼っている現状が課題ですね。

国民生活と経済の安定に貢献することを目的としたこの法律は、食糧である米穀と麦の生産から消費までの流通を円滑化し、需給と価格を安定させることを目指しています。

この法律では、政府が米穀の需給安定のために、需給見通しに基づいた生産調整、備蓄、流通の確保、適切な買入れ、輸入、売渡しを行うことが定められています。

なるほど、食料安定は国にとって最重要課題だな。輸入に頼りすぎると、国際情勢の影響を受けやすいし、自国の農業が衰退するリスクもある。

生産調整:自主的な努力と連携

生産調整の目的は?

需給バランス維持、価格安定

生産調整は、生産者の自主的な努力を支援し、水田における稲以外の作物の生産振興など、関連施策との連携を図りながら行われています。

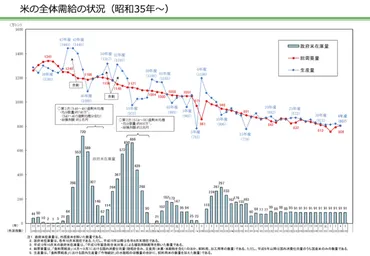

✅ この資料は、日本のコメ生産調整対策の実施状況について、昭和46年度から平成26年度までの期間を対象に分析した結果をまとめたものです。

✅ 分析の結果、国レベルでは、昭和46年度から平成7年度までは、ほとんどの年で生産調整目標が達成されていましたが、平成8年度以降は達成と不達成が繰り返され、平成16年度以降は、主食用水稲の作付面積が生産数量目標面積換算値を下回ることはなく、生産調整目標は達成されませんでした。

✅ 生産調整目標の達成状況は、交付金の額やペナルティ措置の有無、米の需要状況などの要因によって影響を受けており、特に平成8年度以降は、行政の関与の度合いが変化したことが大きな要因として挙げられています。

さらに読む ⇒ 会計検査院出典/画像元: https://report.jbaudit.go.jp/org/h27/ZUIJI7/2015-h27-Z7019-0.htm昭和46年度から平成26年度までの分析結果、興味深いですね。

生産調整目標の達成状況は、様々な要因で影響を受けてきたことが分かります。

生産調整は、生産者の自主的な努力を支援し、水田における稲以外の作物の生産振興など、関連施策との連携を図りながら行われます。

これは、米穀の生産量を調整することで、需給バランスを保ち、価格の安定を図ることを目的としています。

生産調整は、長期的な視点で取り組む必要がある課題だな。短期的な利益だけを追求すると、将来的な食料安定に悪影響を及ぼす可能性もある。

麦の安定供給:備蓄、輸入、売渡しによる確保

米と麦の安定供給のためにどんな対策がとられている?

備蓄、輸入、売渡しが実施

麦の安定供給も、備蓄、輸入、売渡しによって確保されているんですね。

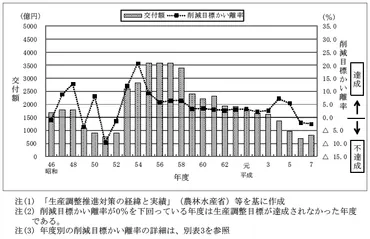

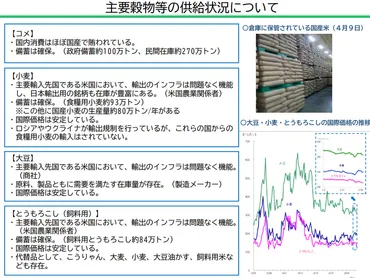

✅ 農林水産省は日本の主要穀物の供給状況を発表し、コメ、小麦、大豆、とうもろこし(飼料用)の供給が安定していることを明らかにしました。

✅ 主要輸入国の米国において、穀物の輸出インフラは問題なく機能し、日本向けの供給量は十分にあるとされています。

✅ 新型コロナウイルス感染拡大下でも、主要輸入国の米国、カナダ、ブラジルにおいて、日本向けの穀物輸出は継続されており、物流も円滑に機能しているとのことです。

さらに読む ⇒流通ニュース出典/画像元: https://www.ryutsuu.biz/government/m043044.html主要輸入国の穀物輸出インフラが問題なく機能しているのは、安心ですね。

新型コロナウイルス感染拡大下でも、日本向けの輸出が継続されているのは素晴らしいです。

麦についても、需給見通しに基づいた備蓄、輸入、売渡しが実施され、安定供給を目指しています。

この法律は、米穀と麦が重要な食糧であるという認識に基づき、両方の安定供給を確保することを目指しています。

安定供給って大事よね。食料がないと生きていけないもの。輸入だけに頼らずに、国産を増やすことも考えてほしいわ。

基本指針:米穀の需給安定のための指針

米穀の需給安定のため、毎年定められる基本指針には何が含まれる?

需給、価格、備蓄、輸入目標

基本指針は、米穀の需給安定を図るための具体的な行動計画を定めているんですね。

公開日:2024/10/04

✅ 小里農林水産相は、食料の安定供給の重要性を認識し、国内の農業生産の増大を基本として、石破総理が重視する「自給力の向上」を施策の中心に据える考えを示しました。

✅ 食料の安定供給を確保するためには、国内農業の生産力強化に加え、安定的な輸入や備蓄の確保も重要であるとしています。

✅ 今後の基本計画では、食料自給率目標の設定だけでなく、日本の食料安全保障についての課題に応じた目標設定を検討し、農地や労働力、農地面積の確保など、食料自給力を客観的に把握できる体制を構築していく方針です。

さらに読む ⇒大紀元 エポックタイムズ – 真実と伝統出典/画像元: https://www.epochtimes.jp/2024/10/255175.html国内農業の生産力強化に加え、安定的な輸入や備蓄の確保も重要ですね。

食料自給力を客観的に把握できる体制を構築していくのは、今後の課題ですね。

農林水産大臣は、米穀の需給安定のため、毎年、基本指針を定めます。

この指針には、米穀の需給、価格安定に関する基本方針、需給見通し、備蓄目標、輸入数量などが盛り込まれます。

基本指針は、米穀の需給安定を図るための具体的な行動計画を定めるものであり、この法律の実行における重要な役割を果たしています。

食料自給率は、国の安全保障に関わる重要な指標だな。自給率を高めるためには、農業の効率化や技術革新が不可欠だ。

食料安定のための法律は、国民生活と経済の安定に大きく貢献しており、今後の食料安全保障を支える重要な役割を果たしています。

💡 食料安定のための法律は、米穀と麦の安定供給を確保することを目指しています。

💡 生産調整など、生産者の自主的な努力を支援し、需給バランスを保ち、価格の安定を図っています。

💡 政府は、備蓄、輸入、売渡しなどを通じて、安定的な供給体制を構築しています。