クロス取引ってどうやるの?株主優待を賢くゲットする方法株主優待をゲットする裏ワザとは!?

💡 クロス取引とは、同一銘柄を同数同価格で買いと売りの注文を同時に出し、取引を成立させる方法です。

💡 株主優待を取得するための有効な手段の一つです。

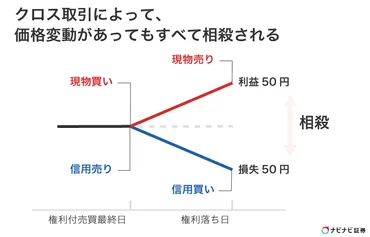

💡 クロス取引は、株価変動リスクを回避しながら、株主優待を取得できます。

それでは、最初の項目、クロス取引とは何か、詳しく解説して行きます。

クロス取引とは

クロス取引とは、同一銘柄を同数同価格で買いと売りの注文を同時に出し、取引を成立させる方法です。

公開日:2024/03/01

✅ クロス取引とは、同一銘柄を同数同価格で買いと売りの注文を同時に出し、取引を成立させる方法です。

✅ クロス取引は、価格変動リスクを避けながら株主優待を得るための有効な手段ですが、ザラ場でのクロス取引は困難なため、通常は取引開始前に成行注文で現物の買いと信用の売りを入れる「優待クロス」という手法を用います。

✅ クロス取引は、大口注文であれば証券会社が対応してくれる場合もありますが、個人でザラ場中にクロス取引を行うことは難しい点に注意が必要です。

さらに読む ⇒株式会社エイチーム(Ateam)出典/画像元: https://www.a-tm.co.jp/top/securities/stock-buy/stock-cross-trading/なるほど、株価の変動リスクを避けて優待を取得できるんですね。

クロス取引は、株主優待を効率的に取得するための取引手法です。

株式を購入すると同時に売却することで、株価の値動きに左右されずに優待を取得できます。

メリットは、株価変動リスクを抑えながら優待を取得できることですが、デメリットとして資金拘束や売買管理の手間があります。

クロス取引にかかるコストは、買い手数料、売り手数料、貸株料の3つで、具体的な金額は証券会社や銘柄によって異なります。

クロス取引は違法ではありませんが、大量の取引は株価操作とみなされる可能性があります。

クロス取引を始めるには、証券口座と信用取引口座を開設し、資金を入金する必要があります。

クロス取引は、株価の値下がりを気にせず優待生活を楽しみたい方におすすめですが、資産運用で資産を増やしたい方には向いていません。

ふむ、クロス取引か。まさに、お金儲けのテクニックだな。

クロス取引の仕組みと費用

クロス取引は、株主優待を効率的に取得するための取引手法です。

公開日:2023/06/19

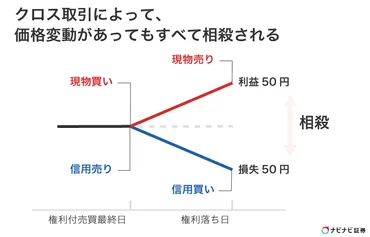

✅ 株主優待を賢く取得するためには、優待クロスにおいて「一般信用取引」で売建てを行うのがポイントです。

✅ 「制度信用取引」でも売建ては可能ですが、逆日歩が発生し、コストがかかるため注意が必要です。

✅ 信用取引でクロス取引を行う際は、寄付までに同一株数、同一執行条件でご発注し、過大な数量の取引は控えるなど、市場の価格形成に影響を与えないよう注意が必要です。

さらに読む ⇒auカブコム証券出典/画像元: https://kabu.com/kabuyomu/money/55.htmlなるほど、信用取引を活用することで、株価の変動リスクを抑えつつ、優待を取得できるわけですね。

株主優待は魅力的ですが、株価の変動リスクが懸念されます。

そこで登場するのが「クロス取引」です。

クロス取引は、現物取引で株を買い、信用取引で株を売る(空売り)することで、株価の変動による利益と損失を相殺し、お得に優待を受け取る方法です。

信用取引には「制度信用」と「一般信用」があり、クロス取引では逆日歩(空売りコスト)がかからない「一般信用」が一般的です。

クロス取引にかかる手数料は、現物取引の売買手数料、信用取引の売買手数料、貸株料、逆日歩(制度信用のみ)などがあります。

貸株料は、約定金額に対して年利数%で計算されます。

逆日歩は、証券会社が新たに株式を調達する際に発生する費用で、毎日変動します。

そうか、信用取引で売建てを行うのがポイントか。なかなかやるな。

クロス取引の注意点

クロス取引は、株価の値下がりリスクを抑えながら株主優待を取得できる方法です。

✅ クロス取引は、株価の値下がりリスクを抑えながら株主優待を取得できる方法です。一般的な株主優待取得方法では、権利付き最終日に株価が上昇し、高値で株を購入してしまうリスクがありますが、クロス取引では現物買いと信用売りを同時に行うため、株価変動による損益が相殺されます。

✅ クロス取引の手順は、権利付き最終日に現物買いと信用売りを同時に発注し、権利落ち日以降に現渡を行い、クロス取引を終了することです。

✅ クロス取引を行う際は、証券会社によっては同時に「成り行き」で発注できない場合があること、不人気銘柄などでクロス取引を行う場合、相場が大きく動いて仮装売買とみなされる可能性があること、信用取引には手数料がかかることなど、注意が必要です。

さらに読む ⇒やさしい株のはじめ方出典/画像元: https://kabukiso.com/column/cross.htmlなるほど、現物買いと信用売りを同時にすることで、株価変動による損益が相殺されるんですね。

クロス取引は、株価の変動リスクを抑え、お得に株主優待を受け取る方法ですが、信用取引の仕組みや手数料など理解しておくべき点はいくつかあります。

初心者の方は、証券会社に相談するなど、十分に知識を深めてから取引を始めましょう。

クロス取引は、株価の値動きを気にすることなく、株主優待を手に入れられる取引方法です。

現物取引で株を購入し、同時に信用取引で株を売却することで、株価が下がっても損失を回避できます。

クロス取引は、株価の変動リスクを抑えながら株主優待を取得できる方法ですが、信用取引の仕組みや手数料など理解しておくべき点はいくつかあります。

クロス取引の具体的な手順

クロス取引は、株価の変動に左右されずに株主優待を取得できる手法です。

✅ クロス取引は、株価の変動に左右されずに株主優待を取得できる手法です。現物買いと信用売りの注文を同時に出し、株価の変動による損益を相殺することで、実質手数料のみで優待を取得できます。

✅ クロス取引を利用するには、権利付き最終日までに現物買いと信用売りの注文を出し、権利落ち日以降に決済する必要があります。注文は市場が閉まっている時間帯に行うのがポイントです。

✅ クロス取引には、配当金は受け取れない、信用取引の制度上、一定の資金が必要になるなどの注意点があります。クロス取引を行う際は、これらの点に注意し、事前にしっかりと理解しておくことが重要です。

さらに読む ⇒楽しい株主優待&配当出典/画像元: https://www.kabuyutai.com/otoku/cross_kiso.html現物買いと信用売りの注文を同時に出し、株価の変動による損益を相殺することで、実質手数料のみで優待を取得できるのは魅力的ですね。

クロス取引の仕組み1. 現物取引で株を購入 株主優待の権利を取得します。

2. 信用取引で株を売却 株価の下落をカバーします。

信用取引について 証券会社にお金を担保として預けることで、資金や株式を借りることができます。

株式を借りて売却することを「空売り」といい、クロス取引で利用されます。

信用取引には「制度信用」と「一般信用」がありますが、クロス取引では逆日歩が発生しない「一般信用」がおすすめです。

クロス取引、なかなか効率的な方法だな。

クロス取引のメリットとデメリット

優待クロスを行う際に発生する経費(売買手数料、金利、貸株料、事務管理費など)の比較と、経費を抑えるための取引方法や証券会社を紹介しています。

公開日:2019/05/01

✅ 優待クロスを行う際に発生する経費(売買手数料、金利、貸株料、事務管理費など)の比較と、経費を抑えるための取引方法や証券会社を紹介しています。

✅ 具体的には、日興証券、楽天証券、SBI証券、GMOクリック証券、auカブコム証券などの証券会社における取引手数料、信用取引の金利・貸株料、事務管理費などを比較し、それぞれの証券会社のメリットとデメリットを解説しています。

✅ また、優待クロスを行う際に発生する配当金と配当額調整金の税金についても説明しており、特定口座で源泉徴収ありの場合の税金の扱いについて解説しています。

さらに読む ⇒優待投資家のおしごと出典/画像元: https://kabukichi3.com/archives/14257なるほど、証券会社によって手数料や金利が異なるんですね。

クロス取引で注意すべきこと 銘柄の制限 すべての銘柄がクロス取引に対応しているわけではありません。

証券会社によって信用売りできる銘柄が異なります。

コスト 現物取引手数料、信用取引手数料、貸株料などが発生します。

在庫 一般信用では借りられる株数に限りがあり、人気の銘柄は争奪戦になる可能性があります。

クロス取引のメリット 株価の値動きに左右されずに、株主優待を確実に手に入れられる。

少ない資金で始められる。

クロス取引のデメリット 手数料や貸株料などのコストがかかる。

借株ができない場合がある。

まとめクロス取引は、株主優待を効率的に手に入れるための有効な手段です。

ただし、コストやリスクを理解した上で、慎重に取引を行う必要があります。

クロス取引は、株主優待を効率的に手に入れるための有効な手段です。

本日はクロス取引について解説させていただきました。

💡 クロス取引とは、同一銘柄を同数同価格で買いと売りの注文を同時に出し、取引を成立させる方法です。

💡 株価変動リスクを回避しながら、効率的に株主優待を取得できます。

💡 クロス取引を行う際は、証券会社や銘柄によって手数料やリスクが異なるため、事前に十分に情報収集を行い、理解した上で取引を行うことが重要です。