青森県の松くい虫とナラ枯れ、深刻な被害拡大は止まらない!?青森県の森林を脅かす、松くい虫とナラ枯れの現状とは!?

💡 青森県では、松くい虫とナラ枯れの被害が深刻化しており、県民有林においても被害が確認されています。

💡 特に、松くい虫はマツノザイセンチュウという線虫を媒介することで松を枯らし、深刻な被害をもたらしています。

💡 ナラ枯れは、カシノナガキクイムシが媒介する病原菌によるもので、放置された里山が広葉樹の老齢化を進め、ナラ枯れを拡大させている。

それでは、青森県の松くい虫とナラ枯れの被害状況について詳しく見ていきましょう。

青森県の松くい虫とナラ枯れの被害状況

青森県では、松くい虫とナラ枯れの被害が深刻化しており、県民有林においても被害が確認されています。

公開日:2024/01/31

✅ 青森県内で松くい虫被害により枯死した松の数が、2023年12月時点で170本と過去最多となり、2023年シーズンの被害数の半分に達しました。

✅ 被害は主に深浦町で発生しており、隣接する秋田県からの拡大が懸念されています。特に、つがる市の屏風山の防風林への被害拡大が懸念され、塩害や暴風などの悪影響が生じる可能性があります。

✅ 県は被害の拡大を防ぐため、枯れ木の伐採などの対策を継続していく方針です。専門家は、気温上昇などによる環境変化の影響も考えられるものの、これまでの対策は一定の効果があったとして、今後も継続的な対策が必要だと強調しています。

さらに読む ⇒読売新聞オンライン : ニュース&お得サイト出典/画像元: https://www.yomiuri.co.jp/local/aomori/news/20240130-OYTNT50143/青森県も大変な状況ですね。

被害拡大を防ぐためには、早急な対策が必要だと感じます。

青森県では、松くい虫とナラ枯れの被害が深刻化しており、県民有林においても被害が確認されています。

松くい虫被害は、平成22年に蓬田村で初めて確認され、その後、深浦町を中心に拡大しています。

令和5年シーズンには、深浦町で新たに驫木、横磯、月屋、岩崎地区で被害が確認されました。

一方、南部町小向地区では3年連続で被害が確認されていません。

ナラ枯れ被害は、平成22年に深浦町大間越地区で初めて確認されました。

その後、令和2年シーズンには、弘前市、西目屋村、五所川原市、つがる市、鯵ヶ沢町、中泊町で被害が確認され、令和5年シーズンには、新たに青森市、平内町で被害が確認されました。

令和6年シーズンには、既存の被害発生市町村に加え、新たに12市町村で被害が確認され、県内20市町村で被害が確認されています。

被害本数も10月末時点において、昨シーズンの約2.5倍となる61217本が確認されています。

青森県では、松くい虫とナラ枯れの被害拡大防止のため、監視対策、駆除対策、予防対策、その他対策を講じています。

具体的には、職員による地上からの巡視、セスナやヘリコプターによる上空探査、被害木周辺のヤニ打ち調査、枯死木や異常木の伐倒、くん蒸処理、おとり丸太法によるカシノナガキクイムシの誘引捕殺などが行われています。

また、被害状況の分析と今後の具体的な対策について検討するため、「松くい虫被害対策検討会」や「青森県森林病害虫等被害対策協議会」を開催しています。

さらに、ナラ枯れ被害の拡大防止のため、「青森県ナラ枯れ被害対策基本方針」を策定し、関係機関が連携・協働し、一体となって効率的かつ効果的に被害対策を推進していくことを定めています。

青森県は、今後も松くい虫とナラ枯れの被害拡大防止に向けた対策を強化していく方針です。

いやー、大変だな。青森県も、松くい虫とナラ枯れに悩まされてるんだな。俺の会社も、青森県に工場があるんだけど、影響は大丈夫かな?

ナラ枯れの原因と対策

ナラ枯れは、放置された里山が広葉樹の老齢化を進めることで拡大するんですね。

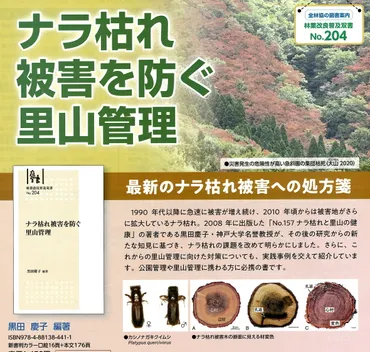

✅ ナラ枯れの原因は、カシノナガキクイムシが媒介する病原菌によるもので、放置された里山が広葉樹の老齢化を進め、ナラ枯れを拡大させている。

✅ ナラ枯れ対策として、広葉樹の利用促進が重要であり、家具などの製品に国産広葉樹を使用することで、木材の価値を高め、伐採を促進することでナラ枯れを防ぐことができる。

✅ 輸入材に比べて国産広葉樹は輸送距離が短いため、CO2排出量を削減できる。家具業界など、国産広葉樹の利用を拡大することで、環境負荷を低減し、持続可能な社会の実現に貢献できる。

さらに読む ⇒持続可能な森林経営のための勉強部屋出典/画像元: http://jsfmf.net/kokunai/narakarebiss/narakarebiss.html国産広葉樹の利用促進は、環境にも経済にも良い影響を与えるので、積極的に推進していくべきだと思います。

ナラ枯れは、ナラ類の樹木を枯死させる深刻な病気であり、近年日本全国で急速に広がっています。

その原因として、森林総研の黒田慶子氏による「里山放置」説が有力視されています。

しかし、奥山のナラ枯れの実態調査を行う「熊森」は、この説に疑問を呈し、ナラ枯れ対策が進むには、温暖化など他の要因も考慮する必要があると主張しています。

ナラ枯れ対策として、おとり丸太法が注目されています。

この方法は、フェロモン剤を仕掛けた丸太でおびき寄せたカシノナガキクイムシを駆除するものです。

青森県では、深浦町でこの方法の実証実験が行われ、ナラ枯れの拡大が抑制されたとされています。

しかし、おとり丸太法は発生初期にのみ有効で、被害が拡大した地域では、伐倒燻蒸処理などの他の対策が必要となります。

ナラ枯れは、山地の生態系や山村生活に深刻な影響を与えるため、国や自治体による積極的な対策が必要です。

また、国民的関心を高めることも重要となります。

なるほどな。国産広葉樹の利用促進か。これはビジネスチャンスだな。家具業界に、国産材の需要を拡大する提案をしてみようかな。

ナラ枯れの現状と対策技術

ナラ枯れの早期発見が重要だというのは、よくわかります。

✅ 茨城県でナラ枯れが確認され、県内の国有林を管理する林野庁茨城森林管理署がナラ枯れ対策として研修会を開催しました。

✅ 研修会では、ナラ枯れの原因となるカシノナガキクイムシの生態や被害状況、早期発見の方法、粘着シート「かしながホイホイ」を用いた個体数削減などの対策について説明がありました。

✅ ナラ枯れは、景観悪化、土砂崩れ、生態系への影響など様々な問題を引き起こすため、早期発見と対策が重要であると強調されました。

さらに読む ⇒東京新聞 TOKYO Web出典/画像元: https://www.tokyo-np.co.jp/article/100523粘着シート「かしながホイホイ」は、効果があるのでしょうか?。

令和6年9月20日時点のナラ枯れ被害状況は、全国で約13.0万立方メートルと前年度比88%に減少しました。

ナラ枯れの原因は、カシノナガキクイムシが媒介するナラ菌であり、7~8月頃に急速に枯死します。

被害状況を早期に把握するため、林野庁では10月末までに被害状況を調査し、「速報値」として公表しています。

ナラ枯れの発生メカニズムは、カシナガが健全なナラに飛来して産卵し、ナラ菌を持ち込むことで、樹木が枯死する仕組みです。

防除手法としては、予防手法と伐倒駆除手法があり、予防手法には粘着剤やビニールシートの被覆、殺菌剤の樹幹注入などが挙げられます。

伐倒駆除手法には、薬剤によるくん蒸や焼却があります。

林野庁は、様々な防除技術を評価し、地域にあった総合的な被害対策を検討・構築するために「ナラ枯れ被害対策マニュアル改訂版(平成27年3月版)」を作成しています。

また、青森県ではミズナラ被害木を薪として活用した場合の防除効果を調査した結果、薪としての利用と併せカシノナガキクイムシの脱出を大幅に抑制できることが確認されました。

うむ。対策としては、早期発見が重要だな。でも、被害が拡大してからじゃ遅いんだよな。

青森県のナラ枯れ被害の現状と今後の対策

青森県でナラ枯れの被害が拡大しているのは、深刻な問題ですね。

✅ 青森県でナラ枯れの被害が拡大し、今季は過去最多の6万1217本に達した。

✅ 被害はこれまでなかった下北地方など12市町村にも拡大し、県内自治体の半数にあたる20市町村に広がっている。

✅ 専門家は、22、23年の暖冬少雪傾向がナラ枯れの原因であると指摘しており、病原菌を運ぶ虫が死ななかったことが被害拡大の主な要因と考えられている。

さらに読む ⇒Web東奥出典/画像元: https://www.toonippo.co.jp/articles/-/1890847暖冬少雪傾向がナラ枯れの原因となっているとは、驚きです。

青森県では、ナラ枯れの被害が深刻化しており、今季は過去最多の6万1217本に達し、昨年比で約2.5倍の被害となっています。

被害は下北地方など新たに12市町村で確認され、全20市町村に拡大しています。

原因は、温暖化や少雪によるカシナガの増加と、羽化時期の強風、夏の高温によるナラ類の衰弱などが挙げられます。

県は、おとり丸太などによる駆除対策を継続していますが、効果は限定的です。

今後は、海岸防災林や天然記念物などの重要なナラ林を重点的に保護する方針で、ナラ類の利用促進のための新基準作成も検討しています。

ナラ枯れは、景観悪化や倒木のリスク、環境への影響など、深刻な問題を引き起こすため、対策の強化と、ナラ類を活用した新たな取り組みが求められます。

青森県も、ナラ枯れの被害拡大に悩んでるんだな。うちの会社では、ナラ枯れ対策に特化した商品開発を進めているんだけど、青森県にも提案してみようかな。

青森県における松くい虫とナラ枯れの被害拡大と対策の重要性

松くい虫、ナラ枯れ、クビアカツヤカミキリと、森林を脅かす虫害はたくさんあるんですね。

公開日:2021/06/16

✅ この記事では、森林所有者を困らせる虫害について、松食い虫、ナラ枯れ、クビアカツヤカミキリ の3つの代表的な虫害を紹介しています。

✅ それぞれ、被害を引き起こす虫の種類、被害の特徴、対策について詳しく解説しています。

✅ 特に松食い虫は、マツノザイセンチュウという線虫を媒介することで松を枯らし、深刻な被害をもたらしていることがわかります。

さらに読む ⇒京都の特殊伐採が得意な伐採業者 株式会社アーボプラス出典/画像元: https://arborplus.jp/insect-damage/3159/青森県では、松くい虫とナラ枯れの被害が深刻化しているんですね。

青森県では、松くい虫とナラ枯れによる森林被害が拡大しています。

松くい虫はマツノザイセンチュウがマツを枯らす病気で、マツノマダラカミキリが媒介します。

ナラ枯れはカシノナガキクイムシがナラ類にナラ菌を運び込むことで発生します。

令和6年4月現在、青森市では松くい虫被害は確認されていませんが、令和5年9月にはナラ枯れ被害が1件発生しました。

被害拡大を防ぐために、早期発見と情報提供が重要です。

枯れたマツやナラの木を見かけたら、関係機関に連絡してください。

また、マツやナラを伐採・移動・利用する際は、青森県の留意事項を遵守し、被害拡大を防いでください。

ナラ枯れの被害が青森県下北半島にまで到達し、本州最北端に達したことが明らかになりました。

これは、カシノナガキクイムシという虫がナラの木に寄生し、枯らしてしまう病気です。

近年、暖冬の影響でこの虫の繁殖が促進され、被害が拡大していると考えられています。

青森県では過去最多の20市町村で被害が出ており、北東北では秋田県で初めて確認されて以来、被害は北上を続けています。

岩手県と秋田県では被害が減少傾向にあるものの、青森県などでは依然として深刻な状況が続いています。

青森県は、自然豊かだけど、虫害も多いんだな。うちの会社は、害虫駆除の専門会社だから、青森県にも進出してみようかな。

今回の記事では、青森県における松くい虫とナラ枯れの被害状況について詳しくご紹介しました。

💡 青森県では、松くい虫とナラ枯れの被害が深刻化しており、県民有林においても被害が確認されています。

💡 ナラ枯れは、カシノナガキクイムシが媒介する病原菌によるもので、放置された里山が広葉樹の老齢化を進め、ナラ枯れを拡大させている。

💡 被害拡大を防ぐためには、早急な対策が必要だと感じます。