日本のエンゲル係数: なぜ今、過去最高水準なの?食費高騰が家計を直撃!!?

食料品価格高騰でエンゲル係数が過去最高!家計を圧迫する現状と、その背景にある食生活の変化、そして対策を探る。

💡 日本のエンゲル係数は、過去最高水準に達している。

💡 食料品価格の高騰が主な要因となっている。

💡 特に、高齢者世帯や低所得層の負担が大きい。

それでは、詳しく見ていきましょう。

日本のエンゲル係数:過去最高水準に達する

日本のエンゲル係数は過去最高水準に達したけど、何が原因?

食料価格高騰が影響

食料品価格の高騰は、家計にとって大きな負担となっているんですね。

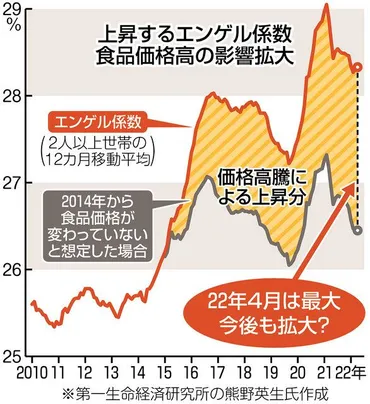

✅ 日本のエンゲル係数は過去最高レベルに達しており、食料品価格の高騰が主な要因です。特に高齢者世帯や低所得層では負担感が高まっています。

✅ 食料費の内訳では、肉類、乳卵類、菓子類、飲料などの支出が増加しており、これは肉食化、間食化、中食化という3つの変化を表しています。

✅ これらの変化は、女性の就労増加や時間の短縮化、外食費の高騰などが背景にあると考えられます。また、和食から洋食へのシフトや、家庭での調理から中食・外食への変化も見られます。

さらに読む ⇒第一生命経済研究所TOPページ出典/画像元: https://www.dlri.co.jp/report/macro/282854.html食料価格高騰の影響は、高齢者世帯や低所得層に特に深刻ですね。

日本のエンゲル係数は、食料品価格高騰の影響により過去最高水準に達し、特に高齢者世帯と低所得層の負担が大きくなっています。

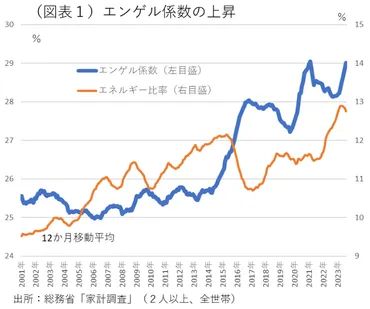

2023年9月から2023年8月までのエンゲル係数は、過去43年で最も高い29%に達しました。

これは、世界的なインフレに加え、日本の食料自給率の低さ、円安が影響しているためです。

食料費の増加は家計を圧迫し、高齢者の生活を特に厳しい状況に追い込んでいます。

エンゲル係数を下げるためには、賃上げと年金支給額の引き上げが重要です。

また、円高に転換することで輸入価格を下げることも必要です。

政府は、小麦の輸入価格を下げるなど、一部対策を講じていますが、根本的な解決策は、所得を増やし、消費を活性化させることです。

そりゃあ大変だ!俺だったら、食料の輸入をもっと増やして価格を下げるよ!

食生活の変化:肉食化、間食化、中食化

食料費の変化で目立つのは?

肉食化、間食化、中食化

食生活の変化は、時代の流れを感じますね。

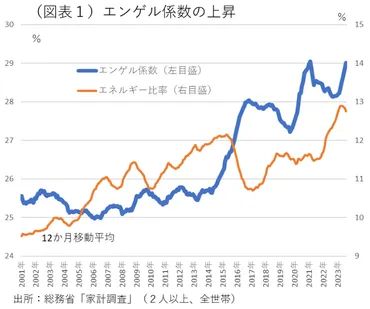

✅ 中食市場は、2020年のコロナ禍で一時的に縮小したものの、2021年には回復し、10兆円を超える規模に成長しました。特に、調理麺や袋物惣菜などの需要が伸びており、スーパーマーケットやコンビニエンスストアなどで好調な売れ行きを見せています。

✅ 中食市場の拡大には、少子高齢化や単身世帯の増加、共働き世帯の増加といった日本の社会構造の変化が大きく影響しています。高齢化や単身化により、調理の手間を省きたいというニーズが高まっている一方、共働き世帯の増加により、時間がない中で簡単に済ませられる食事を求めるニーズが高まっています。

✅ 家庭の食料支出では、調理済み食品が2000年代後半から増加傾向にあり、2019年には外食に次ぐ支出額となりました。2020年には外食を上回り、家庭内で最も支出額の多い品目となりました。これはコロナ禍における行動制限の影響で外食が減った一方で、家庭での食事が増加したためと考えられます。

さらに読む ⇒農畜産業振興機構出典/画像元: https://vegetable.alic.go.jp/yasaijoho/wadai/2209_wadai1.html中食市場の拡大は、少子高齢化や共働き世帯の増加といった社会構造の変化によるものなんですね。

食料費の内訳を分析すると、肉食化、間食化、中食化の3つの変化が顕著です。

肉類や乳卵類の消費が増加し、和食から洋食へのシフトが見られます。

菓子類や飲料の消費も増加しており、特にオフィスでの間食が増加していると考えられます。

さらに、弁当やおにぎりなどの中食の消費も増加しており、女性の就労増加による家庭での食事時間の短縮化が影響していると考えられます。

これらの変化は、日本の食生活における変化と、食料品価格高騰による消費者の行動変化を反映していると言えるでしょう。

なるほどね。やっぱり食生活は変化してるんだな。ウチの会社の社員食堂も、もっと充実させなきゃなぁ。

消費者の節約意識:外食控え、クーポン利用

物価高は外食にどう影響?

節約と贅沢、両極端!

消費者の節約意識は、高まっているんですね。

公開日:2023/02/22

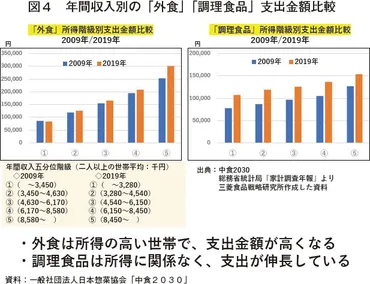

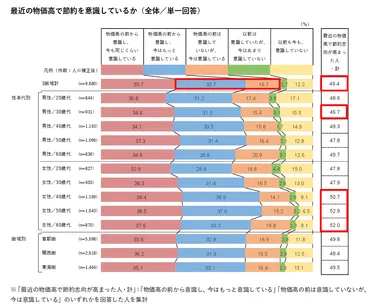

✅ 物価高騰の影響で、6割以上の消費者が食費節約を実施しており、4割以上が外食費を削減していることが明らかになった。

✅ 特に節約を意識している出費として、光熱費に次いで外食費が挙げられており、外食・中食・内食を合わせた食費の節約率は62.9%と非常に高い。

✅ 外食の節約方法は、「回数を減らす」が最も多く、具体的な節約対象は「夕食」が最も高い割合を占めた。また、クーポン利用やポイント還元など、様々な節約ツールを活用していることがわかった。

さらに読む ⇒FOOD FUN!出典/画像元: https://foodfun.jp/archives/22469外食の節約方法は、やはり回数を減らすのが多いんですね。

物価高の影響で、消費者の節約意識が高まっています。

特に食費に関する節約意識が高く、外食の回数を減らす人が増えています。

外食時の節約方法としては、クーポン利用やポイント獲得が人気です。

一方、たまの贅沢として外食に費用を使う人も多く、外食の回数や注文金額を増やす傾向が見られます。

飲食業界は、価格改定やサービス内容の見直しなどを行い、現状を乗り越えていく必要があります。

うちも外食費は抑えなきゃね。最近は、スーパーで買った食材で、家でご飯作るのが多いわよ。

食料品価格上昇:消費支出への影響

日本の食料品価格はどれくらい上昇している?

49年ぶりの大幅上昇

食料品価格の上昇は、家計にとって大きな影響を与えているんですね。

✅ エンゲル係数は近年高止まりしており、食費の値上がりによって家計への圧迫が強まっている。

✅ 特に直近の4月は食品価格値上がりの影響が大きく、家計の支出総額が変わらなくても食費が増加している家庭が多い。

✅ 今後食料高騰が長期化する見込みであり、家計は食費の節約や他の支出の削減を余儀なくされる可能性が高い。

さらに読む ⇒東京新聞 TOKYO Web出典/画像元: https://www.tokyo-np.co.jp/article/187367エンゲル係数の高止まりは、家計の負担が大きくなっていることを示していますね。

日本の食料品価格上昇が深刻化し、消費支出に影響を与えています。

特にコメの価格が49年ぶりの大幅上昇となり、食費の占める割合を示すエンゲル係数は2024年1〜8月で1982年以来の高い水準に達しました。

この状況は低所得世帯に特に大きな負担となっており、消費を冷やす要因となっています。

さらに、原材料高やエネルギーコストの上昇により、食料品値上げは常態化しつつあり、消費者の購買意欲は低迷しています。

実質賃金もマイナスに転じ、消費支出の回復には時間がかかると見られます。

これは大変だ!このままじゃ、消費が冷え込むぞ!何か対策を考えないと。

価格転嫁と経済への課題

日本の経済にとって、食料品価格上昇はどんな課題?

大きな課題です

価格転嫁は、企業にとって必要な対策でしょう。

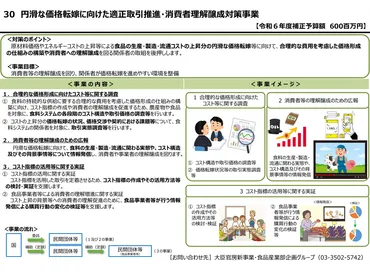

✅ 2025年春に食品価格が再び値上がりする見込みであり、値上げ品目は前年比で大幅に増加する。その要因は原材料高、物流費高騰など多岐にわたる。

✅ 生産者・製造者はコスト上昇分を価格に十分に反映できておらず、離農者増加などの深刻な状況が懸念されている。消費者の食料への支出は増加しておらず、値上げに対する理解と協力が不可欠。

✅ 農水省は価格転嫁を促進するために、コスト調査、消費者への広報活動、コスト指標活用に関する実証事業などを行う。これらの取り組みを通じて、消費者の理解と協力を得ながら、持続可能な食料システムの構築を目指す。

さらに読む ⇒ツギノジダイ|中小企業の事業承継や経営課題の解決に役立つメディア出典/画像元: https://smbiz.asahi.com/article/15536172価格転嫁は、消費者にとっては負担となりますが、企業にとっては生き残るための手段と言えるでしょう。

一方で、企業は価格転嫁を進めており、食料品価格の上昇は当面続く可能性があります。

この状況は、日本の経済にとって大きな課題となっています。

今回の経済対策は、エネルギー消費に比べて食料品価格への対策が不足していることが弱点です。

企業も大変なんだよ。コストが上がれば、価格も上がらざるを得ない。

このように、日本のエンゲル係数は、食料品価格の高騰によって過去最高水準に達しており、家計への影響は深刻です。

💡 日本のエンゲル係数は、過去最高水準に達している。

💡 食料品価格の高騰が、主な要因となっている。

💡 特に、高齢者世帯や低所得層の負担が大きい。