日本のサンマ漁はなぜ危機なのか?地球温暖化がもたらす海の変化とは!?

温暖化で激変!日本のサンマ漁、不漁の危機!海水温上昇で漁場北上、高値&小型化… 食卓の魚も変わる!?

💡 日本のサンマ漁が深刻な危機に瀕している現状について詳しく解説します。

💡 地球温暖化が海の生態系に与える影響について、具体的な事例を交えてご紹介します。

💡 未来の食を守るための取り組みとして、フードマイレージの重要性とその具体的な方法について解説します。

それでは、最初の章に移ります。

日本のサンマ漁の危機

日本のサンマ漁、なぜ不漁が続くの?

温暖化と乱獲が原因です

サンマの漁獲量が減少しているのは、地球温暖化の影響だけでなく、様々な要因が複雑に絡み合っているんですね。

✅ 今シーズンのサンマは、初水揚げにおいて豊漁が報告されているものの、長期漁海況予報では昨年と同水準の低水準と予測されています。これは、漁場が日本本土に近く漁船の移動距離が短かったことや、解禁日の統一による漁獲量の増加が影響していると考えられます。

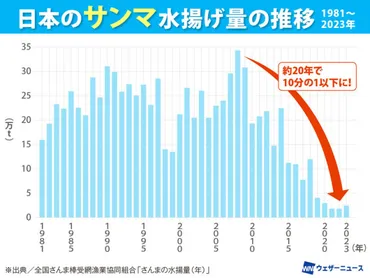

✅ 近年、サンマの不漁が続いている主な原因として、海水温の上昇に加え、親潮の南下不足が挙げられます。親潮が南下しないことでサンマは日本から離れた場所で南へ回遊するため、日本のサンマ漁獲量に影響を与えていると考えられます。

✅ サンマの個体のサイズが小さくなる傾向にあるのは、回遊の沖合化や水温上昇による餌環境の変化が考えられます。日本から離れた場所で育ったサンマは餌環境が悪いため大きく育たず、水温上昇によるプランクトンの量やサイズも小さくなっているため、サンマの成長に影響を与えている可能性があります。

さらに読む ⇒goo出典/画像元: https://www.goo.ne.jp/green/column/weathernews-http_weathernews.jp_s_topics_202408_290315_.htmlサンマのサイズが小さくなっているのは、本当に残念ですね。

昔のように、大きくて美味しいサンマが食べたいです。

日本のサンマ漁は、近年深刻な不漁に悩まされています。

海水温の上昇により、サンマの漁場は北上し、外国の大型漁船が成長前のサンマを獲り尽くしてしまう状況です。

さらに、台風の影響で漁獲量が減少したことも追い打ちをかけ、サンマの値段は高騰し、サイズも小さくなっています。

サンマだけでなく、ホッケやサケなど、北海道の魚のイメージを支えてきた魚種の漁獲量も減少しており、私たちの食卓に変化が訪れていると言えるでしょう。

サンマのサイズが小さくなってるのは、資源管理の問題もあるんじゃないかな?

地球温暖化がもたらす海の変化

地球温暖化は日本の漁業にどんな影響を与えている?

漁獲量に変化。

イカやサバが激減しているのは、漁獲量の調整が必要なのかもしれませんね。

✅ 青森県八戸市の特産であるイカとサバが近年激減しており、イカは2021年に前年比44%減、サバは八戸沖での漁獲量が前年比で半減しました。

✅ この原因として温暖化に加え、魚の生息域の変化が挙げられます。特にイカは、近年水揚げ量が最盛期の4%にまで減少し、かつてはイカだけで年間約20万トンを獲っていた八戸港では、漁船の稼働率も大幅に低下しています。

✅ 八戸港ではイカ、サバ、イワシが水揚げ量の9割を占めており、これらの魚種の減少は、八戸市の水産業全体に大きな影響を与えています。

さらに読む ⇒サストモ - 知る、つながる、はじまる。| Yahoo! JAPAN / LINE出典/画像元: https://sdgs.yahoo.co.jp/featured/260.html八戸のイカ漁が最盛期の4%にまで減っているなんて、本当に深刻ですね。

地球温暖化は、日本の漁業に大きな影響を与えています。

海水温の上昇により、サバ、カツオ、スケトウダラ、スルメイカなどの漁獲量は大きく減少しており、水産物の価格高騰や品薄が懸念されています。

一方で、マイワシやトラフグなど、温暖化に適応した魚種の漁獲量は増加しています。

しかし、海水温の上昇は、二酸化炭素の吸収能力を低下させ、さらに温暖化を加速させる可能性があるという深刻な問題も抱えています。

温暖化の影響で、美味しい魚が減っちゃうのは、本当に困ったもんです。

福島県沖の異変

福島沖の水温は過去50年でどう変化した?

約2度上昇

福島県沖の海面水温の上昇は、私たちの生活にも影響を与える可能性があるんですね。

✅ 福島県沖の海面水温が過去50年間で約2度上昇し、漁業への影響が懸念されています。水深100メートルでは長期的な上昇は見られませんが、昨秋は海面と同様に平年より2~4度高かったことが判明しました。

✅ この水温上昇の原因は、黒潮の北端部が宮城県や岩手県沖まで北上し、暖水が流れ込んでいることだと考えられています。福島県沖は、かつては親潮と黒潮の境界線であり、寒暖両方の魚が生息していましたが、親潮が北方へ追いやられたことで、サンマやサケなどの漁場が減少しています。

✅ 一方で、南方のトラフグやタチウオなど、これまで見かけなかった魚種が漁獲されるようになっています。地球温暖化の影響も懸念されており、サンマ漁船は近年、北海道東方沖で操業するなど、漁業は変化を余儀なくされています。

さらに読む ⇒Yahoo!ニュース出典/画像元: https://news.yahoo.co.jp/articles/9512e50b4b5125ed46fe8caec04d16644da03fc4福島県沖では、温暖化の影響で、今まで見かけなかった魚が獲れるようになったんですね。

福島県沖の海面水温は過去50年間で約2度上昇しており、近年では黒潮の北上により暖水が流れ込む影響で、水温が過去30年の平均より7度高い月もありました。

この影響で、サンマやサケなどの冷たい海水を好む魚は漁場を失い、トラフグやタチウオなどの南方系の魚が増加しています。

漁業関係者は、地球温暖化による漁場変化と燃料費増加に懸念を示しており、日本の水産業は大きな転換期を迎えています。

温暖化の影響で、海の魚の種類が変わっちゃうのは、ちょっと怖いですね。

今年のサンマ漁の現状

サンマ漁、今年は豊漁?

不漁が予想される

今年のサンマ漁は、不漁が予想されているんですね。

公開日:2024/09/13

✅ 今年のサンマ漁は、海水温の上昇による不漁が予想されており、中旬~下旬にかけて道東近海にサンマが来遊せず、10月に来たとしても少ない量になる見込みです。

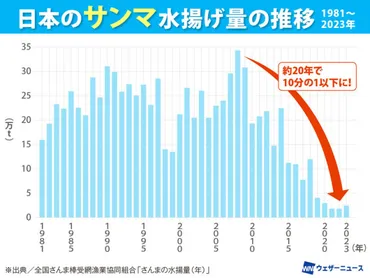

✅ 近年のサンマ漁獲量は、地球温暖化による海水温上昇の影響を受け、2008年のピークから大幅に減少しており、昨年は過去最低の1万8000トンでした。

✅ サンマの資源量は、中国や台湾などの漁船の進出や海洋環境の変化によって減少しており、資源回復のため、北太平洋漁業委員会は今年の漁獲枠を22.5万トンに制限しましたが、専門家は更なる漁獲枠の削減が必要であると指摘しています。

さらに読む ⇒読売新聞オンライン : ニュース&お得サイト出典/画像元: https://www.yomiuri.co.jp/national/20240913-OYT1T50046/2/今年のサンマ漁は、大型船の解禁が早まったことで、好調なスタートを切っているとのことですが、今後どうなるのでしょうか。

今年のサンマ漁は、大型船の解禁を早めたことで8月の水揚げ量が前年同月の4倍超と好調なスタートを切りました。

しかし、海水温の上昇により近海に来るサンマの数は依然少なく、専門機関は今年も不漁を予測しています。

そのため、安くておいしいサンマが食卓に戻る日はまだ先になりそうです。

サンマ漁獲量が減っているのは、資源管理の問題もあると思うんだけどなぁ。

未来の食を守るために

食生活と地球温暖化、どう関係してる?

フードマイレージ削減がカギ

フードマイレージって初めて聞きました。

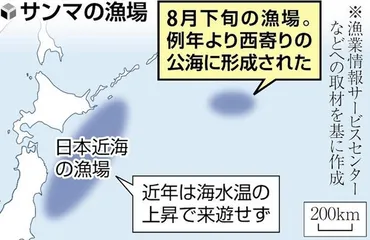

✅ フードマイレージは、食料の輸送量と輸送距離をかけ合わせた指標で、食料の輸入が環境に与える負荷を数値化します。

✅ フードマイレージは、国内産と輸入産を比較する際に、輸送距離が長いほど環境負荷が高いことを示します。

✅ フードマイレージは輸送手段を考慮せず、原材料の産地の情報も考慮する場合があるため、環境負荷を評価する際には注意が必要です。

さらに読む ⇒朝日新聞デジタル:朝日新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.asahi.com/sdgs/article/14669273フードマイレージを減らすことは、環境問題解決に繋がり、食料の安定供給にも役立つんですね。

地球温暖化の影響は深刻であり、私たちの食生活にもすでに影響が出ています。

一人ひとりが意識を持ち、地産地消・旬産旬消を実践することで、フードマイレージを減らし、地球温暖化防止に貢献できます。

地元の食材を消費することで、輸送距離が短縮され、エネルギー消費量を減らすことができます。

また、旬の食材を食べることで、栽培にかかるエネルギー消費量を抑えることも可能です。

地球温暖化を抑制し、漁獲量の安定化のためには、世界規模での取り組みが不可欠です。

私たち一人ひとりの行動が、未来の食を守り、環境問題解決に繋がります。

地産地消って、なかなか難しいけど、意識してやっていきたいですね。

地球温暖化は、私たちの生活、特に食生活に大きな影響を与えています。

💡 日本のサンマ漁は、地球温暖化の影響により、深刻な危機に瀕しています。

💡 地球温暖化は、海の生態系に大きな変化をもたらし、漁獲量に影響を与えています。

💡 フードマイレージを減らすことで、環境負荷を低減し、未来の食を守ることができます。