保険会社向け監督指針が改正!? 顧客にどんな影響があるの?監督指針の変化とは!?

💡 保険会社は顧客の利益を最優先に考えなければなりません

💡 金融機関は、顧客との長期的な関係を重視する必要があります

💡 保険商品審査では、顧客の理解度を深める工夫が必要です

それでは、令和6年11月版の保険会社向け総合的な監督指針について詳しく見ていきましょう。

令和6年11月版 保険会社向け総合的な監督指針の概要

今回の改正は、顧客保護をより強化することを目的としていますね。

公開日:2024/11/26

✅ 金融庁は、保険会社による過度な便宜供与を誘引してきた「テリトリー制」を廃止させる方針です。これは、一部のディーラーが店舗ごとに推奨する保険会社を決める慣習によって、顧客の意向にかかわらず特定の保険会社が販売される現状を改善するためです。

✅ 特に対象となるのは、自動車ディーラーなどが店舗ごとに推奨保険会社を決め、顧客に特定の保険商品を販売する慣習です。金融庁は、この慣習が保険会社による過度な便宜供与を誘発し、顧客の利益を損なう可能性があると指摘しています。

✅ 金融庁は、改正金融サービス提供法に基づき、顧客の最善の利益を勘案する「誠実公正義務」を徹底することで、テリトリー制の廃止を進めます。また、監督指針やパブリックコメントを通じて、抜け穴となる可能性のある部分に対策を講じる予定です。

さらに読む ⇒ 東洋経済オンライン出典/画像元: https://toyokeizai.net/articles/-/842501?display=bテリトリー制の廃止は、顧客にとって良い変化だと思います。

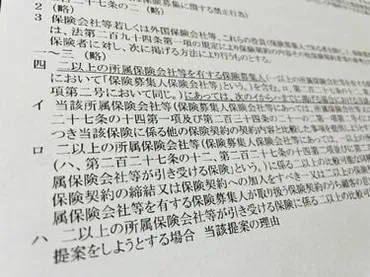

令和6年11月版の保険会社向け総合的な監督指針は、保険検査・監督に関する基本的考え方、監督指針を巡るこれまでの経緯、保険会社向け監督指針の位置付け、保険監督上の評価項目、保険検査・監督に係る事務処理上の留意点、保険商品審査上の留意点等を網羅しています。

主な内容は、保険検査・監督の目的、原則、範囲、手法等を明確化した基本的考え方、経営管理、財務の健全性、統合的リスク管理態勢、業務の適切性などの評価項目と具体的な着眼点、検査・監督事務の基本的な考え方、具体的な手法、品質管理、財務局との連携等を説明した事務処理上の留意点、保険商品設計における共通事項、個別商品に関する留意点等を提示した保険商品審査上の留意点等です。

なるほど、保険会社も顧客のニーズをしっかり理解して、適切な商品を提供しないとダメってことだな!

監督指針における評価項目の詳細

リレーションシップバンキングは、長期的な顧客との関係性を築く上で重要な考え方ですね。

✅ 金融庁が中小・地域金融機関に対して策定した「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」は、リレーションシップバンキングというビジネスモデルを重視した内容となっています。

✅ この指針は、中小企業や地域経済の実態に根差した情報を活用することで、地域の中小企業への金融の円滑化と貸し手・借り手双方の健全性を確保することを目的としています。

✅ しかし、金融機関が取引先や地域に対して過大なコミットメントコストを負担した場合、リレーションシップバンキングが収益力や健全性の低下を招く可能性があり、中小・地域金融機関のガバナンス強化や持続可能なビジネスモデルの構築が課題として挙げられています。

さらに読む ⇒「私の中の企業支援と再生 - 中小企業と金融機関双方の現場から」出典/画像元: https://vision-cash.com/cf/shikin/supervision-guidelines/中小・地域金融機関は、収益力と健全性のバランスをどのように取るかが課題ですね。

具体的な評価項目としては、経営管理では経営理念・戦略、ガバナンス体制、内部統制、コンプライアンス体制等、財務の健全性では責任準備金等の積立の適切性、ソルベンシー・マージン比率、早期警戒制度等、統合的リスク管理態勢ではリスクの特定、測定、管理方針、リスクとソルベンシーの自己評価、報告態勢、業務継続体制等、業務の適切性ではコンプライアンス体制、保険募集管理、苦情対応、顧客保護、情報管理等が挙げられます。

うん、経営管理はしっかりしないとね。リスク管理も重要だし。

監督指針の目的と意義

監督指針は、金融機関の健全な運営を確保するために必要不可欠ですね。

✅ 金融庁は、金融機関の業務の適切な運営を図るため、総合的な監督体系をまとめた「監督指針」を公開しています。

✅ この指針は、信用秩序の維持、預金者保護の確保、金融の円滑化という側面から、金融機関に対する監督をより効果的に行うためのものです。

✅ 金融機関は、金融庁への報告や説明を円滑に進めるため、「監督指針」に準拠することが必須となります。

さらに読む ⇒家studyをつづって出典/画像元: https://www.iestudy.work/entry/2019/07/26/124358保険会社は、顧客の利益を最大限に考慮した商品提供を行うことが重要ですね。

本指針は、保険会社の経営管理、財務の健全性、リスク管理体制、業務の適切性等を評価・監督するための基準として、保険会社に対し、健全な経営と顧客保護を促すことを目的としています。

なるほど、保険会社も責任重大だな。

改正の背景と内容

マイナンバー制度の利用範囲拡大は、社会全体の効率化に繋がると思います。

✅ 今回の改正では、マイナンバーの利用範囲拡大、個人番号カードと保険証の一体化、個人番号カードの普及・利用促進、戸籍等への氏名の振り仮名の記載、公金受取口座の登録促進など、マイナンバー制度の強化と利用促進に向けた多岐にわたる内容が盛り込まれています。

✅ 特に注目すべき点は、マイナンバーの利用範囲が社会保障制度、税制、災害対策に関する分野以外の行政事務にも拡大された点です。これにより、各種事務手続きの簡素化や効率化が期待されます。

✅ また、個人番号カードと健康保険証の一体化が進められることで、患者本人の健康、医療に関するデータに基づいたより適切な医療が実現する可能性があります。ただし、マイナンバーカードの取得を事実上強制するのではないかという懸念も存在し、今後の議論が必要となります。

さらに読む ⇒ ぎょうせいオンライン 地方自治の総合サイト出典/画像元: https://shop.gyosei.jp/online/archives/cat03/0000071691マイナンバー制度の強化は、個人情報の保護と利便性のバランスが重要ですね。

令和6年12月2日から施行される「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和6年厚生労働省令第119号)」に伴い、金融庁は「保険会社向けの総合的な監督指針」等を改正しました。

改正内容は、行政手続法第39条第4項第8号に定める「他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理」に該当し、パブリックコメントは実施していません。

マイナンバー制度は、使い方次第だな。

改正後の監督指針の適用開始

公的保険制度についての適切な情報提供は、顧客にとって非常に重要ですね。

公開日:2022/04/25

✅ 保険会社向けの監督指針が改正され、公的保険制度についての適切な情報提供や、顧客が自らのライフプランなどを踏まえ、保障の必要性を理解した上で契約を結ぶよう配慮することが盛り込まれました。

✅ 今回の改正は、保険業法の「保険業の公共性」を明確化し、民間保険は「公的保険を補完する」という位置づけを明確にしたものです。

✅ 厚生労働省は、公的年金の「見える化」を推進しており、年金広報検討会や学生との年金対話集会など、様々な取り組みを行っています。

さらに読む ⇒Actuarial Science出典/画像元: https://actsc.jp/archives/1529今回の改正は、顧客保護の観点から非常に意義深いと思います。

改正後の監督指針は、令和6年12月2日から適用されます。

うん、保険会社は、顧客の立場に立って説明する必要があるよな。

今回の改正は、顧客保護を強化し、健全な保険市場の構築に大きく貢献すると期待されます。

💡 保険会社は顧客の利益を最優先に考えなければなりません

💡 金融機関は、顧客との長期的な関係を重視する必要があります

💡 保険商品審査では、顧客の理解度を深める工夫が必要です