出口治明氏が語る!定年制廃止は本当に必要なのか?定年制廃止とは!?

💡 定年制は戦後の日本独自の労働慣行であり、世界には存在しない。

💡 高齢化社会において、定年制は不合理であり、働く意欲のある人が誰でも働ける社会を作るべき。

💡 出口治明氏は、日本の労働慣行が時代遅れであり、競争力を失っていると指摘。

それでは、第一章から詳しく見ていきましょう。

定年制廃止の必要性

「定年」という言葉を聞いて、どのようなイメージをお持ちですか?。

✅ 「還暦からの底力」は、著者の出口治明氏が自身の経験と学びを凝縮し、人生の基本軸を再構築する指南書である。

✅ 「定年」という概念は、戦後の日本独自の労働慣行であり、世界には存在しない。本書では、人口増加と高度成長を前提とした従来の労働慣行の見直しを提唱し、年齢に縛られない働き方を推奨している。

✅ 人生を幸福にするためには、「発想法」が重要であると主張し、具体的なアイデアや思考法を紹介している。

さらに読む ⇒テンミニッツTV|有識者による1話10分のオンライン講義(10MTVオピニオン)出典/画像元: https://10mtv.jp/pc/content/detail.php?movie_id=3520なるほど。

出口治明氏は、戦後の日本独自の労働慣行である定年制は、もはや時代遅れだと主張していますね。

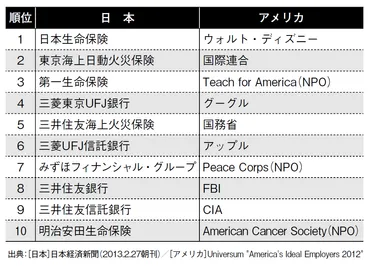

出口治明氏は、日本の労働慣行が時代遅れで、経験に基づいた精神論に頼り切っている現状を指摘し、定年制廃止を主張しています。

グローバル企業がデータに基づいた効率的なマネジメントを行っているのに対し、日本企業は依然として過去の慣習にとらわれているため、競争力を失っていると述べています。

日本の労働慣行は、人口増加と高度成長を前提としており、もはや時代遅れであると主張し、定年制によって意欲のある人が働き続ける機会を奪われているだけでなく、゛窓際族゛を生み出し、優秀な人材を無駄にしているとも指摘しています。

さらに、人生100年時代において、定年制は不合理であり、働く意欲のある人が誰でも働ける社会を作るべきだと主張しています。

高齢化社会における労働力不足を解消し、寝たきりになるリスクを減らすためには、定年制を廃止し、高齢者が積極的に社会参加できる環境を整える必要があると訴えています。

また、定年制が金融機関にとって都合の良い制度であると指摘し、定年制を廃止することで、ゆがんだ商品やサービスが減ると主張しています。

うむ!出口さんの言う通りだ!定年制は、企業にとって都合の良い制度でしかない!

人口減少問題に対する出口氏の提言

明治期の実業家たちの生き方とは、どのようなものだったのでしょうか?。

✅ 出口治明氏は、明治期の実業家たちの型破りな生き方から、現代のビジネスパーソンが学ぶべき点があると考えている。

✅ 高度成長期に理想とされた「質素倹約型」とは異なる、スケールが大きく、現代のシリコンバレーの起業家のような規格外のビジネスマンが、明治期には数多く存在していた。

✅ 出口氏は、これらの実業家たちの生き様から学び、現代の日本人がより自由に、多様な生き方を模索していくためのヒントを得られると考えている。

さらに読む ⇒NEWSポストセブン出典/画像元: https://www.news-postseven.com/archives/20180711_717103.html?DETAIL出口治明氏は、明治期の実業家たちの生き様から、現代のビジネスパーソンが学ぶべき点があると考えているのですね。

人口減少問題の解決策として、出口治明氏は「定年廃止」と「被雇用者保険の適用拡大」を提唱しています。

定年廃止により年功序列が解消され、同一労働同一賃金が実現することで海外からの優秀な人材獲得や高齢化による労働力不足解消につながると主張しています。

また、被雇用者保険の適用拡大により、正規・非正規雇用に関わらず、労働者が厚生年金および健康保険の恩恵を受けられるようになり、年金制度の安定性向上に寄与すると分析しています。

さらに、定年廃止によって企業は年功序列を廃止し、実力主義に移行すると予想し、高齢者の長期的な労働参加による社会の活性化を期待しています。

しかし、これらの改革は、経団連などの反発や人事管理の複雑化、人生設計の見直しなど、多くの課題を孕んでいることも指摘されています。

なるほど!明治期の実業家たちは、今の時代で言うところのベンチャー企業の創業者みたいなもんだな!

変化への対応力と生き方

日本の教育は、画一的な人材を生み出している、という指摘は、興味深いですね。

✅ 日本の教育は、工場モデルに基づいた5要素(成績優秀、素直、我慢強い、協調性、目上に従う)を重視し、画一的な人材を生み出している。しかし、イノベーションを起こすには、創意工夫や主体性、多様性といった要素が重要であり、従来の教育モデルでは限界がある。

✅ 立命館アジア太平洋大学(APU)では、多様な文化や価値観に触れる環境の中で、学生は自分の意見を積極的に主張し、行動に移すことを学ぶ。異文化交流を通して、自身の常識が世界では通用しないことを認識し、多様性を尊重する姿勢を育む。

✅ 未来は自分たちで創造できるものであり、そのためには、大人自身が積極的に声を上げ、子どもたちに主体性を育むことが重要である。教育現場では、多様な価値観に触れられる機会を増やし、子どもたちの可能性を最大限に引き出すことが求められる。

さらに読む ⇒リクルート進学総研出典/画像元: https://souken.shingakunet.com/secondary/2021/02/specialmessage-1.html出口治明さんは、社会常識に縛られず、常に自分の頭で考え、新しいことに挑戦することが重要だと説いていますね。

出口治明さんは、社会常識に縛られず、常に自分の頭で考え、新しいことに挑戦することが重要だと説きます。

社会常識は時代と共に変化するため、思考を止めてしまうと変化のスピードについていけません。

そのためには、健康な体が必要ですが、出口さんは「健康を心配するほど不健康になる」と考え、健康法は特に意識していないそうです。

むしろ、食事や睡眠、仕事など、自然な生活を送ることを重視しています。

また、出口さんは、ステイホーム期間中に料理の腕を磨き、家族や学生に振る舞うことで楽しんでいる様子が伺えます。

さらに、家庭を会社、妻を社長、自分を新入社員と捉え、育児・家事・介護について積極的に学ぶことを勧めています。

出口さんの考え方は、社会常識にとらわれず、変化に柔軟に対応する大切さを示唆しており、人生100年時代をパワフルに生きるヒントを与えてくれます。

教育は、時代に合わせて変化していく必要がある!出口さんの言う通りだな!

コロナ禍と変化への対応

コロナ禍は、グローバリゼーションを加速させる可能性がある、という考え方は、納得できます。

✅ 歴史上、パンデミックはグローバリゼーションを加速させてきた。14世紀のペストは宗教改革とルネサンス、コロンブス交換は大陸間の交流、スペイン風邪は国際連盟の設立につながった。今回のコロナ禍も長期的に見れば、グローバリゼーションを加速させるだろう。

✅ コロナ禍は、ITリテラシー向上による社会のデジタル化、テレワーク普及による成果主義への転換など、新たな時代の到来を促す。ただし、リーダーやメディアは明確な方向性を示し、必要条件と十分条件を満たすことで改革を成功させる必要がある。

✅ 自国中心主義は持続不可能であり、グローバリゼーションは不可欠。世界経済はコロナ禍で危機に瀕しているが、各国の中央銀行が連携することで安定が保たれている。国際協調こそ、世界的な課題を克服するカギであり、今後の国家間の関係性においても重要な要素となる。

さらに読む ⇒公明党出典/画像元: https://www.komei.or.jp/km/tanaka-masaru-hiroshima/2020/07/26/064514/出口治明氏は、コロナ禍は自然災害であり、いつか必ず終わると前向きに捉え、対応していくことが大切だと語っていますね。

コロナ禍は自然災害であり、いつか必ず終わると前向きに捉え、対応していくことが大切だと出口治明氏は語る。

コロナ禍で市民のITリテラシーが向上し、リモートワークなど、新しい働き方が広がった。

しかし、日本は世界に比べてデジタル化が遅れており、前例重視の社会構造が改革の妨げとなっている。

出口氏は、知識・探求力こそが変化に対応する力となるとし、年齢を重ねても学び続けることの重要性を説く。

そして、何もしないことが一番安全という風潮に警鐘を鳴らし、積極的に行動し、社会を変えようと努力することが重要だと訴える。

コロナ禍は、新たなビジネスチャンスを生み出すチャンスでもある!

定年制廃止のメリットと課題

高齢化社会における日本の課題として、健康寿命の延伸が重要である、という指摘は、まさにその通りですね。

✅ 高齢化社会における日本の課題として、健康寿命の延伸が重要であり、そのためには定年制を廃止し、エイジフリーで働ける社会を創ることが必要である。

✅ 定年制の廃止は、高齢者だけでなく、若者にとっても実力主義社会の実現を促し、やる気と能力があれば年齢に関係なくキャリアアップできる環境を創出する。

✅ 高齢社会における労働の流動化は、年齢や医療などの社会保障を年齢にかかわらず、必要とする人に集中させる「エイジフリー原則」への転換を促し、解雇の自由という習慣も根付くことで、より健全な労働市場を形成する。

さらに読む ⇒SBクリエイティブOnline出典/画像元: https://online.sbcr.jp/2016/04/004179.html定年制廃止は、健康寿命の延伸、年功序列の打破による同一労働同一賃金の導入など、多岐にわたるメリットをもたらす一石四鳥の政策だと主張されていますね。

定年制廃止は、健康寿命の延伸、年功序列の打破による同一労働同一賃金の導入、医療・年金財政の好転、中高年のモラル向上など、多岐にわたるメリットをもたらす一石四鳥の政策だと主張されています。

具体的には、定年制廃止により、高齢者の労働意欲向上による生産性向上、医療費・年金負担の軽減、若手・ベテランの交流促進による組織活性化などが期待されます。

一方で、高齢者の体力面での限界、企業側の雇用調整の難しさ、社会全体の価値観の変化への対応など、課題も存在する点が指摘されています。

著者は、日本の高齢化社会における社会保障費負担の増加を抑制し、持続可能な社会を実現するためには、生産性向上こそが鍵だと訴えています。

そのために、製造業の工場モデルから脱却し、サービス産業主体の社会においては、年齢に関わらず能力を生かせる環境作りが重要だと主張しています。

さらに、定年制廃止は、若手社員の登用を促進し、組織に新たな活力を与える効果もあるとされています。

著者は、自身の会社であるライフネット生命で定年制を廃止し、若手社員の取締役就任を実現した事例を挙げています。

定年制廃止は、企業にとって、人材の有効活用という点で、大きなメリットがある!

本日は、出口治明氏の著書「還暦からの底力」について、詳しくご紹介しました。

💡 定年制は、戦後の日本独自の労働慣行であり、高齢化社会においては不合理である。

💡 人口減少問題の解決策として、定年制廃止と被雇用者保険の適用拡大が提唱されている。

💡 変化に対応するためには、知識・探求力を磨くとともに、積極的に行動することが重要である。