百貨店はなぜ衰退しているのか?時代の変化に翻弄される小売の王様とは!!?

かつて栄華を誇った百貨店が、社会の変化に苦しむ! オンライン化、消費者の価値観シフト…生き残りをかけた百貨店の戦いを追う!

💡 ネット消費市場の拡大が百貨店の衰退の一因となっている

💡 地方百貨店は、都市圏と比べて厳しい状況にある

💡 一部の百貨店は、顧客とのコミュニケーションを深めることで売上を伸ばしている

それでは、百貨店の現状と未来について詳しく見ていきましょう。

百貨店の衰退:時代の変化に翻弄される小売の王様

百貨店の衰退、その原因は?

社会変化、ネット普及、ニーズ変化

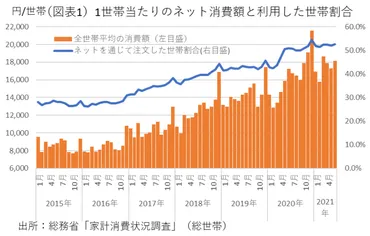

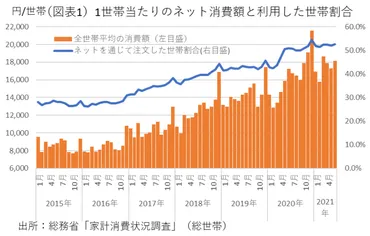

ネット通販の台頭は、確かに百貨店の売り上げに影響を与えていると思います。

✅ 2021年前半の日本のネット消費市場は前年比18.4%成長し、市場規模はスーパー・百貨店の販売額を合計を抜き、22.83兆円に達したと推定されています。

✅ ネット消費市場の拡大は、新規ユーザーの増加と、ネット消費世帯における消費額の増加の両方によって支えられています。

✅ ネット消費の範囲は、単なるオンライン注文だけでなく、企業の業務プロセス全体をデジタル化するデジタルトランスフォーメーション(DX)にまで広がる可能性があり、今後の議論の焦点になると考えられます。

さらに読む ⇒第一生命経済研究所TOPページ出典/画像元: https://www.dlri.co.jp/report/macro/160158.html百貨店は、時代の変化に対応し、新たな価値を提供していく必要があると感じますね。

かつて街のランドマークとして栄え、多くの人々が買い物や交流を楽しむ場であった百貨店は、近年その衰退が目立っています。

その原因は、社会経済環境の変化、インターネットの普及、消費者ニーズの変化という3つの主要な要因に求められます。

社会経済環境の変化としては、経済のグローバル化、市場の開放、2008年の経済危機、コロナウイルスによるパンデミックなどが挙げられ、それらにより商品の多様化と価格競争が激化し、消費者もより価値と便利さを求めるようになりました。

インターネットの普及は、オンラインショッピングの台頭を促し、24時間365日いつでもアクセスできる利便性や商品比較の容易さが、百貨店が提供する物理的なショッピング体験とは異なる新しい消費者体験を生み出しました。

さらに、消費者ニーズの変化として、個性化、体験重視、持続可能性への関心の高まりが見られます。

消費者は、単に商品を購入するだけでなく、購入の過程自体に意味や満足を求めるようになり、特に若い世代では環境や社会への影響を考慮した消費が重視されるようになりました。

これらの要因が重なり、百貨店は厳しい状況に追い込まれており、一部の百貨店は独自の商品ラインナップ、優れた顧客サービス、そしてショッピングを超えた体験を提供することで差別化を図っています。

また、オムニチャネル戦略を取り入れ、オンラインとオフラインの統合を進めることで、新しい消費者のニーズに応えようとしています。

なるほどね、まさに今の時代は変化のスピードが速いから、企業は常に進化し続けなきゃ生き残れないってことだな。

地方百貨店の危機:消えゆく街の灯

日本の百貨店は近年、どのような状況に置かれているのでしょうか?

売上高と店舗数が減少傾向です。

地方百貨店は、都市部と比べて人口減少や高齢化が進んでいるという課題を抱えていますね。

✅ 中国地方で百貨店の閉店が相次いでおり、一畑百貨店と尾道福屋が営業を終了したことで、島根県は中国地方で唯一百貨店のない県となった。

✅ 閉店理由は、大都市圏と比べて訪日客が少なく、単独経営では最新の流行品をそろえにくいなど、地方百貨店ならではの課題が挙げられる。

✅ 専門家は、地方百貨店の縮小均衡と新たな百貨店像の構築が急務であると指摘している。

さらに読む ⇒中国新聞デジタル出典/画像元: https://www.chugoku-np.co.jp/articles/-/415818地方百貨店は、地域に根ざした独自の強みを活かして生き残っていく必要があると思います。

日本の百貨店は、1990年代のバブル崩壊以降、売上高と店舗数が減少傾向にあります。

特に地方圏では、郊外型ショッピングセンターの台頭や中心市街地の衰退、建物の老朽化など、複合的な要因が重なり、閉店が加速しています。

2010年頃から地方圏を中心に閉店が続き、2018年以降はコロナ禍の影響もあり、閉店がさらに増加しました。

その結果、山形県と徳島県では百貨店がゼロとなり、全国の約4割にあたる19県が、百貨店ゼロまたはゼロ候補県となりました。

都市圏では、富裕層や外国人観光客に支えられていますが、地方圏ではこれらの恩恵を受けられないため、都市圏と地方圏の格差が拡大しています。

百貨店は、これまで地方都市の商業中心地で重要な役割を果たしてきましたが、変化に対応できずに苦戦を強いられています。

今後、地方百貨店が生き残るためには、顧客ニーズの変化に対応した商品やサービスを提供したり、地域と連携した新しいビジネスモデルを構築したりするなどの取り組みが必要となります。

地方は難しいな。でも、地域密着型のビジネスモデルを構築すれば、まだまだチャンスはあるんじゃないかな?

百貨店の現状:厳しい競争と格差の拡大

百貨店業界は今、どうなっている?

苦戦中だが、一部店舗は好調

百貨店も売上を伸ばす店舗があるんですね。

公開日:2023/10/05

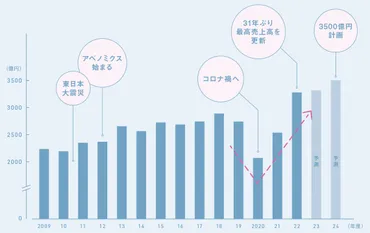

✅ 伊勢丹新宿本店は、2022年度に売上高が3276億円となり、31年ぶりに過去最高を更新しました。

✅ 伊勢丹は、外商顧客向けイベント「丹青会」で、過去の最高売上額を更新しました。

✅ 伊勢丹は、顧客とのコミュニケーションを深め、潜在的なニーズを探ることで、希少な商品を提案し、心に響く買い物体験を提供しています。

さらに読む ⇒WWDJAPAN出典/画像元: https://www.wwdjapan.com/articles/1658399顧客との繋がりを大切にすることが、売上を伸ばす秘訣なのかもしれません。

百貨店業界は、1991年のピーク時には約9.7兆円の売上を計上していましたが、その後は長期低落傾向を歩んでおり、2022年においてもピーク時の約半分に留まっています。

コロナ禍の影響で、スーパーマーケット、ホームセンター、ドラッグストアなどの需要は拡大した一方で、百貨店は需要が縮小しました。

直近では、物価上昇の影響もあり、ドラッグストアやスーパーマーケットは堅調に推移していますが、百貨店は依然としてコロナ禍前の水準を大きく下回っています。

しかし、伊勢丹新宿本店、阪急うめだ本店、JR名古屋高島屋の3店舗は、2022年に過去最高の売上高を計上しました。

これらの店舗は、それぞれ関東・関西・中部の「一番店」であり、若年の富裕層やインバウンドの恩恵を受けていると考えられます。

一方、地方百貨店は、コロナ禍の影響を大きく受けており、回復も遅れています。

特に地場百貨店の売上は長期低落傾向にあり、過去10年間で売上はほぼ半減しています。

これは、地域全体の市場縮小、中心市街地の変化、競合の増加、人材不足、EC化の進展など、様々な要因が複合的に作用していると考えられます。

さすが伊勢丹だな。顧客ターゲティングをしっかりやって、高額商品を売る戦略は成功するしかないよ。

百貨店の未来:変革への挑戦

地方百貨店の将来は?

厳しい状況

百貨店業界は、厳しい状況が続いているようですね。

公開日:2024/05/22

✅ 百貨店業界はコロナ禍の影響でインバウンド消費が激減し、店舗数が減少傾向にある。2020年末時点の全国の百貨店店舗数は196店で、10年前と比べて約70店減っている。

✅ 地方百貨店では生き残りを図るため、合従連衡の動きが出ている。東急百貨店は長野の店舗を完全子会社化し、経営リソースを生かした構造改革を進める。一方、名古屋鉄道は金沢の百貨店をディスカウントスーパーのヒーローに売却し、不動産価値を見込んで再生を図っている。

✅ コロナ禍が長期化するなか、地方百貨店の体力は限界に近づき、閉店ドミノが続く可能性も高い。同時に、ディスカウンターが百貨店に参入するケースが増加する可能性もある。

さらに読む ⇒凋落続く百貨店業界の相関図、苦境の地方百貨店に異業種が食指伸ばす展開に _流通・小売業界 ニュースサイト【ダイヤモンド・チェーンストアオンライン】出典/画像元: https://diamond-rm.net/management/80509/百貨店は、新たなビジネスモデルや顧客体験を提供することで、生き残りを図る必要があると思います。

これらの要因により、地方百貨店は厳しい状況に置かれており、今後も「上位店への集中、店舗数の減少」の傾向が強まる可能性があります。

百貨店は、その長い歴史の中で社会経済の変化に適応し、消費者の生活に密接に関わる場所としての地位を保ってきました。

しかし、技術の進化と消費者の変化するニーズを捉えることが、その生存と発展の鍵となるでしょう。

百貨店は、時代の変化に対応して、新たな価値を提供する必要があるな。不動産を有効活用するのもひとつの手だな。

このように、百貨店業界は厳しい状況に置かれていますが、変化に対応していくことで、未来も明るいと言えるでしょう。

💡 ネット通販の台頭や消費者の変化に対応することが課題となっている

💡 地方百貨店は、独自の強みを活かして生き残りを図る必要がある

💡 顧客との繋がりを大切にすることが、百貨店の未来を左右する