ヒグマと人、どうすれば共存できる? – 北海道のヒグマ問題の現状と課題ヒグマとの共存、その未来とは!?

💡 学生が長年かけて収集したヒグマの痕跡データが、ヒグマ個体群の変遷を明らかにした。

💡 札幌市では、ヒグマの侵入を防ぐための対策が進められている。

💡 ヒグマとの共存には、正しい知識と安全対策が不可欠。

それでは、第一章「学生主体の長期モニタリングが明らかにしたヒグマ個体群の変遷」から始めさせていただきます。

学生主体の長期モニタリングが明らかにしたヒグマ個体群の変遷

学生が研究に貢献しているのは素晴らしいですね。

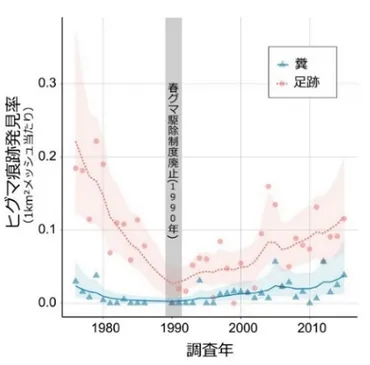

✅ 北海道大学クマ研が40年間のヒグマ痕跡データを分析した結果、春グマ駆除制度がヒグマ個体群に影響を与え、制度実施中は個体数が減少、廃止後は回復したことが判明しました。

✅ 本研究は、学生主体の長期モニタリングによって野生動物の保護管理に貢献できることを示唆しており、ハンター人口減少など課題を抱える中、市民科学の重要性を示す貴重な事例となっています。

✅ 駆除制度の影響が長期的に明らかになったことは、野生動物管理政策の評価や策定に役立ち、生物多様性保全の取り組みを促進する上で重要な知見となります。

さらに読む ⇒国立環境研究所出典/画像元: https://www.nies.go.jp/whatsnew/20210827/20210827.html学生の長期的な取り組みが、貴重なデータを生み出したんですね。

北海道大学は、学生サークル『北大ヒグマ研究グループ』が40年間にわたって収集したヒグマの痕跡データを活用し、春グマ駆除制度によるヒグマ個体群の衰退と制度廃止後の回復過程を明らかにしました。

従来、ハンターからの情報提供に頼っていたヒグマ個体群のモニタリングですが、ハンター人口の減少により、学生を含む市民科学者によるモニタリングが重要性を増しています。

本研究は、学生が野生動物の保護管理に貢献できることを示唆し、今後のモニタリング体制における学生の役割を明確にしました。

素晴らしい!若い世代が社会貢献しているって、感動するね。

札幌市のヒグマ対策:人里への侵入を防ぐための取り組み

札幌市では、ヒグマ対策に力を入れているんですね。

公開日:2022/07/24

✅ 北海道では、人里近くで生まれた子グマは、その場所で生活することに慣れ、人間と接触する機会が多いということが、複数回のヒグマの目撃や襲撃事件を通して明らかになっています。

✅ 特に札幌市南区では、2019年夏に住宅街に出没したヒグマや、すずらん丘陵公園に侵入した親子グマなど、人里への接近事例が相次いでいます。

✅ 2022年3月には、西区の三角山で冬眠中のヒグマを調査していた職員が母グマに襲われた事件が発生し、子グマを守るための行動だったと推測されています。この事件を通して、母グマは生活圏が狭く、同じ地域で長く繁殖を繰り返していることが判明しました。

さらに読む ⇒Merkmal(メルクマール)出典/画像元: https://merkmal-biz.jp/post/16123/3札幌市は、ヒグマ対策に本気で取り組んでいますね。

札幌市では、ヒグマ対策技術者育成を目的とした「人里出没抑制等のための春期管理捕獲」事業を令和2年から実施しており、令和6年も3月6日から4月30日にかけて実施予定です。

札幌市は、森林面積が広く、市街地と森林が隣接しているため、ヒグマの市街地への侵入を防ぐための「緩衝帯」が不足しています。

さらに、管理されていない土地や放棄された果樹が増加しており、ヒグマを市街地へと誘引する要因となっています。

対策として、放棄された果樹の伐採や電気柵の設置、家庭菜園の電気柵補助、草地の管理などが重要視されています。

具体的には、草刈りを通してヒグマが身を隠せる藪を減らし、見通しの良い環境を作ることで、市街地への侵入を抑制する取り組みが重要です。

石山地区では、豊平川石山大橋付近でのヒグマ出没をきっかけに、地域住民と酪農学園大学が協力して、毎年8月に河畔林の下草を刈る活動を行っており、効果をあげています。

藤野地区では、市立札幌藻岩高校の生徒が、ヒグマ問題に関する総合学習の一環として、野々沢川で草刈りを行いました。

札幌市は、ヒグマとの共存を目指し、地域住民と協力した対策を進めています。

さすが札幌市!対策がしっかりしているな。

ヒグマとの共存:正しい知識と安全対策

ヒグマとの共存は、難しい問題ですね。

✅ 北海道では、ヒグマの個体数が増加傾向にあり、都市部やその周辺地域への出没が増加しています。

✅ ヒグマによる人身事故は、狩猟や許可捕獲時のものが最も多く、次いで山菜採りやキノコ狩り時のものが発生しています。

✅ ヒグマによる農業被害は、デントコーン、ビート、スイートコーンなどが被害額の多い作物となっています。

さらに読む ⇒広報紙「ほっかいどう」出典/画像元: https://www.kohoshi-hokkaido.com/feature/2408/01/ヒグマと人間の安全な共存のために、正しい知識を持つことが重要ですね。

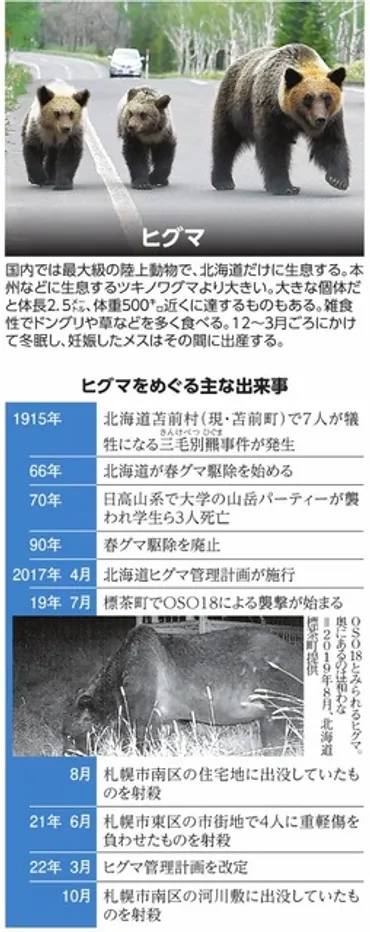

北海道では、ヒグマは豊かな自然を代表する野生生物でありながら、人や家畜、農作物への被害も発生させています。

特に近年は市街地への出没が増加しており、正しい知識を持つことが重要です。

本資料では、ヒグマ被害防止のための情報提供と、捕獲従事者の重要性を訴えています。

具体的には、- ヒグマの生息域であることを認識し、山野への入山時には注意を払うことの重要性を強調- 秋はヒグマの活動が活発になる時期であり、特に注意が必要であることを指摘- ヒグマ捕獲の重要性と、捕獲従事者への理解を求める- 春期の管理捕獲について説明- ヒグマ緊急時等専門人材派遣事業について紹介- 北海道ヒグマ注意報について説明- ヒグマに関する資料集へのアクセスを提供これらの情報を通して、ヒグマと共存するための知識を深め、安全な生活環境の維持を目指しています。

ヒグマ対策、お金儲けに繋がるビジネスチャンスもあるんじゃないかな?

ヒグマ個体数増加と人里への出没:春グマ駆除禁止の影響

ヒグマの個体数増加は、深刻な問題ですね。

公開日:2022/12/19

✅ 北海道では、近年増加しているヒグマの出没と人身被害を防ぐため、本来は期間外の春先の狩猟を事実上認める方針を固め、ヒグマ猟の再開を検討しています。

✅ かつては「春グマ駆除」が行われた結果、一部地域でヒグマが絶滅の危機に瀕する事態が発生したため、今回の狩猟は、ヒグマを根絶するのではなく、人とヒグマが共存できる環境を目指したものであるとされています。

✅ 今回のヒグマ猟では、捕りすぎによるヒグマの個体数減少を防ぐため、適切な捕獲数を定めることや、狩猟方法の工夫など、持続可能な共生に向けた対策が求められます。

さらに読む ⇒朝日新聞デジタル:朝日新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.asahi.com/articles/DA3S15505540.html春グマ駆除の再開は、慎重に検討する必要があると思います。

北海道では、ヒグマの個体数が30年前の倍増し、人里への出没が増加しています。

これは、1989年に春グマ駆除が禁止されたことが要因の一つと考えられています。

かつては、ヒグマによる被害を防ぐため、春グマ駆除が行われていましたが、個体数の減少を懸念し、方針転換された結果、人里に近づくヒグマが増加し、生活やなりわいを脅かす事態となっています。

現在、道はヒグマ対策の見直しを迫られています。

これは大きな問題だ!ヒグマ対策には、投資が必要だな。

北海道ヒグマ管理計画:人とヒグマの共存を目指して

ゾーニング管理は、ヒグマとの共存に有効な手段となるかもしれませんね。

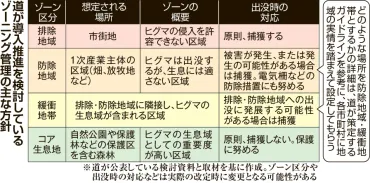

✅ 北海道が、年内改定予定のヒグマ管理計画において、クマ出没時の対応を区域ごとに異なる「ゾーニング管理」の導入を検討している。

✅ 計画では、出没時に原則捕獲する「排除地域」、保護が基本の「コア生息地」など4種類の区域を想定しており、道独自のガイドラインを作成し、市町村に地域事情を踏まえた細かな区域設定を働きかける方針。

✅ ゾーニング管理導入は、ヒグマと人間の共存を目指し、地域の実情に合わせて柔軟な対応を行うための取り組みと考えられる。

さらに読む ⇒北海道新聞デジタル出典/画像元: https://www.hokkaido-np.co.jp/article/1050449/ゾーニング管理は、地域の実情に合わせて柔軟に対応できる素晴らしい取り組みですね。

北海道は、人身事故を含むヒグマとのトラブルを減らしつつ、ヒグマの個体群を維持するため、北海道ヒグマ管理計画を策定しています。

現在の計画は第2期で、令和4年から令和9年まで実施されます。

計画では、ヒグマの生息環境の保全、人為的な餌付け防止、ヒグマの捕獲・駆除などの対策を総合的に実施し、人やヒグマ双方にとって安全な共存を目指しています。

過去には第1期計画も実施され、その成果を踏まえて第2期計画が策定されました。

計画の詳細や関連資料は、北海道のウェブサイトで公開されています。

ゾーニング管理は、新しいビジネスチャンスになるかもしれないな。

ヒグマとの共存は、容易ではありませんが、正しい知識と対策によって実現できるのではないでしょうか。

💡 ヒグマの個体数増加と人里への出没は、深刻な問題。

💡 札幌市は、ヒグマ対策に積極的に取り組んでいる。

💡 ヒグマとの共存には、正しい知識と安全対策が不可欠。