ピーター・ドラッカーのマネジメント理論:顧客創造と組織の役割顧客創造とは!?

💡 ピーター・ドラッカーのマネジメント理論の概要を紹介

💡 顧客創造の概念と重要性を解説

💡 組織の強みと個人の成長を考察

それでは、最初の章に移りましょう。

ピーター・ドラッカー:現代マネジメントの父

ドラッカーのマネジメント理論は、非常に体系的で実践的な内容ですね。

✅ ドラッカーは「経営学の父」と呼ばれる経営学者であり、世界で初めてマネジメントを体系的にまとめたことで知られています。ドラッカーは企業の目的を「顧客の創造」であるとし、顧客の創造に必要な機能として「マーケティング」と「イノベーション」の2つを挙げました。

✅ 彼は、企業は利潤追求のみならず、顧客のニーズを満たすことで社会に貢献するという役割を担うべきだと考えていました。また、組織はマネジメントによって成果を上げるための道具であり、利益は組織を維持するための手段であると捉えていました。

✅ ドラッカーの考え方は、現代においても多くのビジネスパーソンに影響を与えており、組織の目標設定や成果達成のための重要な指針となっています。

さらに読む ⇒人事と経営者のための採用×教育チャンネル HRドクター(運営:株式会社ジェイック)出典/画像元: https://www.hr-doctor.com/news/management/management-skill/news-23607さすが「経営学の父」と呼ばれるだけありますね。

ピーター・ドラッカーは、現代マネジメントの父と呼ばれる経営学者であり、彼のマネジメント理論は、時代や業界を超えて、普遍的な価値と実践的なアプローチを提供しています。

ドラッカーは、組織の目的達成を効率的に行うための体系的な方法論を提唱し、特に顧客のニーズを満たすことを重視した顧客中心の経営を提唱しました。

彼のマネジメント理論は、組織の目標達成を効率的に行いたい人にとって役立つ情報が満載です。

うん、ドラッカーの理論は、現代においても多くのビジネスパーソンに影響を与えているって本当だね。

ドラッカーのマネジメント思想:顧客創造と組織の役割

顧客創造って、具体的にどんなことを指すのでしょうか?。

公開日:2024/05/31

✅ この記事は、ピーター・ドラッカーの「顧客の創造」という概念を解説し、企業が顧客の創造を実践することでどのように成功できるかを具体例を挙げて説明しています。

✅ ドラッカーの「顧客の創造」とは、顧客が本当に必要としている価値を理解し、それを満たす製品やサービスを提供することだと説明されています。

✅ 記事の中では、IBM、GM、ソニーなどの企業がどのように顧客ニーズを捉え、市場を席巻したかという具体的な事例が紹介されており、顧客創造を実践するための具体的なステップも示されています。

さらに読む ⇒Dラボ出典/画像元: https://d-lab.management/?p=16168顧客のニーズを満たすことの重要性を改めて認識しました。

ドラッカーは、マネジメントを組織を成果をあげさせるための道具、機能、機関と捉え、その役目は働く人たちに成果をあげさせることだと定義しています。

彼は、企業の目的を「顧客の創造」とし、顧客の創造に必要な機能として「マーケティング」と「イノベーション」を提唱しました。

顧客を明確にし、顧客の望みを叶える新たな商品やサービスを生み出すことで、企業は成果を上げることができると考えています。

なるほど、顧客のニーズを満たすことが大切なんだね!

組織の強みと個人としての成長

強みって、どうやって見つければいいのでしょうか?。

✅ ドラッカーは、「あなたの強みはなにか?」と問いかけ、強みとは得意なことや関心のあることであり、与えられた現実を受け入れ、経験を積み重ねることでわかるものだと説明しています。

✅ 強みは、続けられる仕事や覚えられる仕事など、経験を積むことで自然と身につくものであり、弱みに目が行くことは仕事においてマイナスであると指摘しています。

✅ 人間は、サバイバルの本能として弱みに目が行きがちですが、仕事では強みに焦点を当て、弱みを克服しようと努力することが重要であると述べています。

さらに読む ⇒@人事|人と人をつなぐ、人事のための総合メディア出典/画像元: https://at-jinji.jp/blog/1140/自分の強みを理解することが、成長に繋がるんですね。

ドラッカーは、組織をマネジメントを実現するための手段と捉え、成果をあげる組織づくりのために「強み」を把握し、顧客に価値を提供する重要性を強調しています。

ドラッカーの名言集では、成果を上げるための技術、アウトプット思考、機会志向、強みに集中すること、強みを分析すること、得意な仕事のやり方、貢献意識、使命意識、上司の強みをマネジメントすること、部下の弱みをみないこと、時間の重要性など、具体的な行動指針が示されています。

これらの名言は、経営者だけでなく、仕事で悩むビジネスパーソンにとっても、成果を上げるためのヒントとなるでしょう。

弱みよりも強みに焦点を当てるって、確かに重要な考え方だな!

成果を上げるための技術と習慣

成果を上げるための具体的な習慣について教えてください。

公開日:2024/05/31

✅ ドラッカーの「経営者の条件」より「成果をあげることは習慣である」について解説。成果をあげるための8つの習慣を具体的に説明している。

✅ 成果をあげるための8つの習慣とは、1. なされるべきことを考える、2. 組織にとって良いことを考える、3. 行動する、4. 意思決定、コミュニケーション、機会、会議について考える、5. 時間を管理する、6. 人材を育成する、7. 顧客を創造する、8. 自分自身を管理する。

✅ 習慣を身につけることで、少ない心的努力で行動できるようになり、成果を出しやすくなる。習慣は後天的に身につけることが可能であり、年齢に関係なく努力すれば誰でも成果を上げることができる。

さらに読む ⇒ Nautical Star Strategy & Analysis出典/画像元: https://www.nauticalstar-sa.com/corporate-planning/577/習慣を変えることで、成果を上げやすくなるんですね。

ドラッカーは、成果を上げることは、誰にでも習得できる技術であり、習慣であると主張しています。

自らの強みを知り、それを活かすことで、卓越した成果を生み出すことができると説いています。

彼は、マネジメントは組織の機関であり、社会の目的実現やニーズ達成のために存在すると主張しました。

マネジメントには組織の目的達成、仕事の生産性向上、社会へのインパクトを管理する役割があるとされています。

なるほど、習慣って、成果を出すための基礎なんだね。

マネジメントとリーダーシップ:役割と学習方法

マネジメントとリーダーシップの違いを詳しく教えてください。

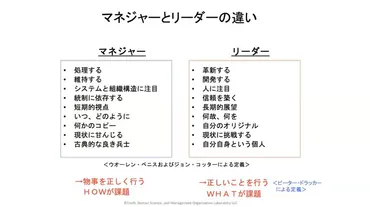

✅ 記事では、マネジメントとリーダーシップの違いについて解説されており、マネジメントは組織を回すための役割、リーダーシップは新しいものを始めたり変えたりする役割であると説明されています。

✅ 日本人はマネジメントを重視する傾向があり、アメリカ人はリーダーシップを重視する傾向があるという違いが紹介されています。

✅ 記事では、組織のイノベーションを促進するためには、マネジメントとリーダーシップの両方が必要であると結論付けられています。

さらに読む ⇒ログミーBiz出典/画像元: https://logmi.jp/main/management/329346マネジメントとリーダーシップ、どちらも組織にとって重要ですね。

ドラッカーは、マネジメントとリーダーシップの違いを明確に示し、マネジメントは組織の成果に対する責任を担う機関であり、リーダーシップはビジネスパーソンが後天的に習得する仕事の能力であると説明しました。

また、マネージャーは組織目標達成のためにメンバーを管理する存在であり、組織の管理と成果を担う責任者であると述べています。

ドラッカーのマネジメント理論を学ぶための方法として、本や動画での学習、セミナーや講習会への参加、経営者との意見交換を推奨しています。

なるほど、マネジメントとリーダーシップは、それぞれ役割が違うんだね。

本日は、ピーター・ドラッカーのマネジメント理論について解説しました。

💡 顧客創造の重要性と具体的な方法

💡 組織の強みを活かして個人を成長させる方法

💡 成果を上げるための技術と習慣の重要性