メンターと老害:適切な距離感の重要性?メンターと老害の関係とは!?

💡 メンターとメンティーの関係は、キャリアや個人の成長を促進する重要な関係である

💡 メンターは経験豊富なガイドとして知識や経験を共有し、メンティーは指導を受けて自己成長を目指します

💡 メンターシップには、伝統的なメンターシップ、リバース・メンターシップ、ピア・メンターシップなどがあります。

それでは、最初のテーマであるメンターとメンティーの関係について詳しく見ていきましょう。

メンターとメンティーの関係:成長を促進する二人三脚

メンターとメンティーの関係は、まさに師弟関係ですね。

学ぶ側と教える側の双方にとって大きなメリットがあると感じます。

✅ この記事は、メンターとメンティーの関係の重要性、それぞれの定義と役割、求められる特徴やスキルについて説明しています。

✅ 次に、伝統的なメンターシップ、リバース・メンターシップ、ピア・メンターシップの3つのタイプについて、それぞれの特徴やメリット、具体的な事例を挙げながら解説しています。

✅ 最後に、メンターとメンティーの関係を効果的に築き上げるための要素や、双方にとってのメリットについてまとめています。

さらに読む ⇒ヒロラボラトリー合同会社出典/画像元: https://hirolaboratory.com/mentor-and-mentee-differences/それぞれのタイプの特徴とメリットを詳しく説明していただき、大変参考になりました。

メンターとメンティーの関係は、キャリアや個人の成長を促進する重要な関係です。

メンターは経験豊富なガイドとして知識や経験を共有し、メンティーは指導を受けて自己成長を目指します。

メンターは、助言提供、サポート、自己目標達成支援などを行い、豊かな経験、優れたコミュニケーション能力、共感力、問題解決能力を必要とします。

メンティーは、自己成長やキャリアアップを目指し、主体的に学び、自己目標達成を目指します。

学習意欲、積極性、柔軟性、責任感などの姿勢が求められます。

メンターシップの種類には、伝統的なメンターシップ、リバース・メンターシップ、ピア・メンターシップなどがあります。

伝統的なメンターシップは、経験豊富なプロフェッショナルが若手や新入社員を指導するもので、企業内では従業員の成長を支援するために活用されます。

リバース・メンターシップは、若手や新入社員がベテラン社員に指導するもので、新しい視点やスキルを学ぶ機会を提供します。

ピア・メンターシップは、同僚同士が互いに指導し合い、専門知識やスキルを共有し、チームワークを強化します。

私も昔、先輩に色々教えてもらったわね。でも、今は若い子に教える機会も少なくなってしまって…

メンター制度:多様な目的とメリット

メンター制度は、若手社員の育成だけでなく、企業文化の醸成にも役立ちますね。

公開日:2024/06/28

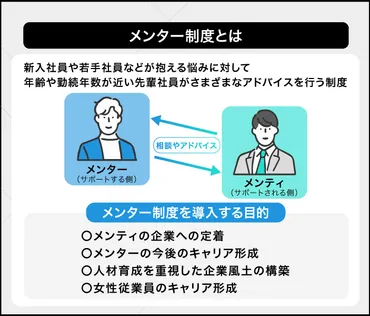

✅ メンター制度とは、上司以外の先輩社員が、後輩社員の業務やメンタル面の悩みを聞き、相談にのる制度です。近年、若手社員の早期離職を防ぐために多くの企業が導入しています。

✅ メンター制度は、新入社員や若手社員の企業への定着、メンター自身のキャリア形成、人材育成を重視した企業風土の構築、女性従業員のキャリア形成など、様々な目的で導入されています。

✅ メンター制度は、メンティとメンターがお互いに成長を促し、企業への定着率向上や人材育成に貢献する効果が期待できる一方、メンターの負担増加や制度運用における課題など、注意すべき点も存在します。

さらに読む ⇒d゛s JOURNAL(dsj)- 理想の人事へ、ショートカット出典/画像元: https://www.dodadsj.com/content/190201_mentor/メンター制度のメリットと課題、どちらも理解できたので、導入を検討する際には注意深く考えてみたいと思います。

メンター制度は、仕事や生き方全般において「師」となる存在を指す制度です。

メンターは、メンティーと呼ばれる社員に対し、仕事や個人的な問題など、幅広い相談に乗り、ビジネスパーソンとしての成長を支援します。

近年、若手社員の離職率が高まっている背景から、メンター制度は、新入社員や若手社員の職場環境への適応を促し、定着率向上を目的として導入されるケースが増えています。

また、中堅社員や幹部社員の育成や、女性の活躍促進を目的とする場合もあります。

メンター制度は、OJTやエルダー制度とは異なり、実務だけでなくメンタル面やキャリア形成のサポートも視野に入れています。

メンター制度には、新入社員の定着率向上、メンター自身の成長、部署間のコミュニケーション促進、女性の活躍促進など、多くのメリットがあります。

一方で、制度設計やメンターの選定、評価方法など、導入にあたっては留意すべき点も存在します。

うちの会社にも、メンター制度があるけど、実際は、上司が忙しくて、なかなか相談できないみたいよ。

老害:世代間交流を阻害する存在

老害という言葉は、確かに問題行動を指す場合もあるのですが、高齢者全員を差別する言葉として使われることも懸念されます。

公開日:2024/05/27

✅ この記事は「老害」という言葉が社会問題として取り上げられている現状を説明し、老害化の傾向、原因、そして予防方法について解説しています。

✅ 老害化は、変化への適応力の低下、自己肯定感の低下、社会との接点の減少、ストレスの蓄積、固定観念への依存など、様々な原因が複合的に作用して起こるとされています。

✅ 老害化を防ぐためには、常に学ぶ姿勢を持ち、多様性を受け入れ、自己肯定感を高めるなど、積極的な行動が重要であると主張しています。

さらに読む ⇒VALUE WORKS出典/画像元: https://value-works.jp/column/old-age/老害化を防ぐためには、積極的に学び続けることが大切だと改めて認識しました。

「老害」とは、経験や価値観に固執し、新世代にネガティブな影響を与える高齢者を指す言葉です。

具体的には、過去の成功体験ばかりを語り、新しいものや考え方に否定的、必要以上にアドバイスを押し付け、変化を拒否するなど、周りの人を不快にさせる言動が見られます。

老害にならないためには、他人の意見に耳を傾け、新しいものにオープンな姿勢を持つ、謙虚さを大切にする、必要以上にアドバイスをしない、感情的にならず冷静に対応する、変化を楽しみ柔軟性を持ち、偏見や固定観念を捨てるといった行動が必要です。

これらの行動を心がけることで、世代間交流を円滑にし、社会全体でより良い関係を築くことができるでしょう。

老害って、言葉が悪いよな。でも、中には、自分の時代しか知らない人がいるのも事実だ。

老害:社会の進歩を阻害する可能性

老害という言葉は、高齢者に対する差別を生みやすい言葉なので、注意が必要です。

✅ 「老害」という言葉は、高齢者の問題行動や権力維持、自己中心的な行動などを批判的に表現するために使われることが多い。しかし、「老害」という言葉には高齢者に対する偏見や差別を助長する「エイジズム」が潜んでおり、高齢者に対する悪意や差別的なニュアンスが含まれている。

✅ 「老害」という言葉は、1970年代後半に「公害」という言葉をもじって生まれたと考えられ、高齢者に対する差別的な表現が社会に定着している。

✅ 「老害」という言葉ではなく、高齢者を取り巻く社会状況や個人の行動を理解し、問題を解決するための具体的な対策を検討することが重要であり、世代間対立をなくし、多様性を尊重する社会の構築を目指すべきである。

さらに読む ⇒Yahoo!ニュース出典/画像元: https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/4c89ab5b6dfde020ac99c424d752a94ff74fba74世代間対立をなくし、多様性を尊重する社会を築くために、老害という言葉ではなく、問題解決のための具体的な対策を検討すべきだと感じました。

「老害」は、年配者が過去の経験や価値観に固執し、新しい考え方や技術に対して否定的な態度をとったり、若い世代に対して過度な指導や押しつけを行うなど、周囲に悪影響を及ぼす状況を指す言葉です。

この言葉は、特に近年、少子高齢化や急速な技術革新が進む中で、世代間の摩擦や社会における進歩を阻害する要因として注目されています。

老害の具体的な行動としては、若者の意見を否定し、自分の経験のみを優先する態度や、新しい技術に対して理解を示さずに否定的な発言をすることが挙げられます。

また、若い世代に対する無理な指導や過剰な干渉なども、老害と認識されることがあります。

老害という言葉は、単に年配者を批判するものではなく、社会全体の成長や変革を阻害する可能性のある行動を指す言葉として、認識されています。

そのため、世代間で相互理解を深め、意見交換を促進することで、老害による摩擦を解消し、より良い社会を築くことが重要です。

確かに、老害って言葉は、ちょっと乱暴な気がするわ。でも、世代間の溝を埋めるためには、お互いの理解が必要よね。

メンターと老害:適切な距離感の重要性

メンターは、部下の自主性を尊重し、適切な距離感を保つことが重要ですね。

✅ 「お節介」はコミュニケーションにおいて取り扱いが難しい。当事者が「お節介は結構です」と断った場合でも、無理やりお節介をすることで事態が好転することがあるため、善意のつもりが結果的に相手を困らせる可能性がある。

✅ メンターは、部下の成長を支援する立場として、助言やサポートを提供する必要があるが、度を越した干渉は「老害」と捉えられかねない。部下からの相談や依頼がないのに、一方的に助言や干渉をすることは、相手の自主性を阻害し、成長を妨げる可能性がある。

✅ ベテラン社員が、長年培ってきた経験や知識に基づき、周囲の雑用を率先して行うことは、一見好意的に見える。しかし、その行為が周囲の期待や常識となり、新入社員に無意識に押し付けられると、新入社員の負担となり、居心地の悪さや退職に繋がる可能性がある。

さらに読む ⇒Yahoo!ファイナンス - 株価・最新ニュース出典/画像元: https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/07d24b6676f90966570c455203a7472992726dc5お節介は、善意であっても、相手にとっては負担になる場合もあることを改めて認識しました。

メンターは人生における頼もしい存在ですが、一歩間違えると「老害」になる可能性もあります。

特に「お節介」は難しい問題で、当事者が断っても結果的に良い結果になる場合もある一方で、度を越すと「老害」と捉えられてしまう危険性があります。

例えば、若手社員が提案した企画書を上司が勝手に修正して「絶対に企画が通るように」と手直しした場合、若手社員は自分の企画ではなく「上司の監修が入った企画」として捉え、自身の成長に繋がる機会を失う可能性があります。

上司としては部下を助けたいという気持ちから「お節介」を焼きたくなる気持ちも理解できますが、若手の自主性を尊重し、相談された場合のみ適切なアドバイスをすることが重要です。

若手社員は自身の成長のために、時には失敗を経験することも必要であり、上司はそれを許容し見守ることが大切です。

このように、メンターは「適切な距離感」を保ち、若手の成長を支援することが重要であり、度を越した「お節介」は「老害」と捉えられ、信頼関係を損なう可能性があることを認識する必要があります。

うちの旦那も、お節介焼きで、たまに困るわ。でも、本人は、私のことを思ってくれてるんだろうけど。

今回の記事では、メンターと老害の関係について、さまざまな角度から解説しました。

お互いの理解と尊重が、より良い関係を築くために大切であることを改めて認識いたしました。

💡 メンターは、経験豊富なガイドとして、知識や経験を共有し、メンティーの成長を支援する

💡 老害は、変化に柔軟に対応せず、周囲に悪影響を及ぼす可能性のある行動を指す

💡 メンターと老害の関係においては、適切な距離感を保つことが重要である