空飛ぶ捜索医療団、能登半島地震の被災地で奮闘!支援活動の現状は?半年経っても厳しい状況とは!?

💡 空飛ぶ捜索医療団は、能登半島地震の被災地で、医療支援などを行っている。

💡 地震発生から半年が経過し、被災地の復興は依然として厳しい状況だ。

💡 地震の原因や今後の地震発生の可能性について解説する。

それでは、最初の章として、被災地の現状と支援活動について詳しく見ていきましょう。

被災地の現状と支援活動

被災地の状況は大変厳しいものだと改めて感じました。

✅ 空飛ぶ捜索医療団は、石川県珠洲市への支援活動を開始して約1ヶ月後、ベースキャンプを設置し、被災地の貴重なインフラに負担をかけずに、食料、水、医療など必要な支援を提供してきました。

✅ 被災地の復興状況は依然として厳しい状況で、信号機が傾いたままであるなど、街並みは大きく変わっていません。避難所であった学校が再開した一方で、仮設住宅の建設が追いついておらず、新たな課題も発生しています。

✅ 空飛ぶ捜索医療団は、被災地の状況に応じて支援内容を調整し、地元の人々の力で立ち上がれるように支援を徐々に引き、必要な支援に注力しています。また、新たな拠点への移動を決定し、今後も被災地の人々に寄り添い続けます。

さらに読む ⇒クラウドファンディング - READYFOR(レディーフォー)出典/画像元: https://readyfor.jp/projects/helpnoto/announcements/322487被災地の状況はまだまだ厳しいですね。

空飛ぶ捜索医療団の活動を今後も注目していきたいです。

令和6年1月2日に発生した『令和6年能登半島地震』から半年が経過し、空飛ぶ捜索医療団は珠洲市で支援活動を続けています。

地震の被害は深刻で、家屋の全壊率は約1/4、仮設住宅の建設も遅れており、多くの住民が避難生活を余儀なくされています。

高齢化率が高い珠洲市では、助けを求められない高齢者もおり、孤立化が懸念されています。

また、行政職員も被災し、マンパワー不足も課題となっています。

地震活動は依然として活発で、余震による不安は根強く、住民の生活再建には長期的な支援が必要です。

9月26日には、支援活動のオンライン報告会が開催され、現地での状況や課題、今後の支援について報告されます。

地震から半年経ったんですね。復興はまだまだこれからでしょうけど、空飛ぶ捜索医療団の活動は本当に頼りになります。

能登半島地震の原因と特徴

地震の規模が大きかっただけに、その原因や特徴について詳しく知りたいですね。

公開日:2024/02/05

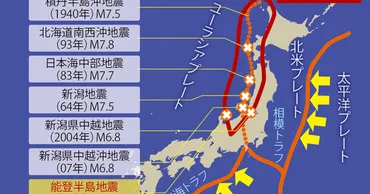

✅ 能登半島地震を引き起こした震源断層は、日本海東縁ひずみ集中帯と呼ばれる変動域の西端に位置しており、この地域は主要活断層として今後も地震・津波を引き起こす可能性が高い。

✅ 日本列島は4枚のプレートがひしめき合い、世界屈指の変動帯を形成しており、プレートの沈み込みによって水平方向の圧力がかかり、岩盤の弱い箇所で破断を起こして直下型地震を発生させている。

✅ 日本海東縁ひずみ集中帯では、南北方向の断層や褶曲などの地殻変動を表す地形が確認されており、中央部に北米プレートとユーラシアプレートの衝突境界が通っている。この地域では、過去に積丹半島沖地震、新潟地震、日本海中部地震などの地震が発生し、津波が日本海沿岸に到達している。

さらに読む ⇒週刊エコノミスト Online出典/画像元: https://weekly-economist.mainichi.jp/articles/20240213/se1/00m/020/057000c日本海東縁ひずみ集中帯は、地震が頻繁に発生する地域なんですね。

今後とも注意が必要です。

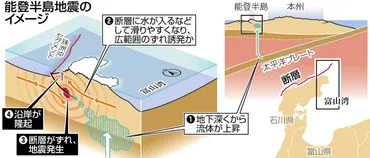

2024年1月1日に発生した石川県能登半島の地震は、最大震度7を観測し、沿岸部の海底が隆起した。

この地震は、日本海側の活発な地殻活動、特に能登半島における過去十数万年の隆起速度が速いことから、日本列島誕生の過程で形成された断層が、太平洋プレートの沈み込みによる圧縮力で活発化していることが原因と考えられている。

過去には、陸域では今回の地震に匹敵する大規模な地震の痕跡は発見されていなかったが、海岸線やゴカイ類の痕跡から、過去に地震が発生していた可能性は示唆されていた。

しかし、今回の地震は陸地と海域にまたがる断層が破壊する「海陸境界地震」という、これまで被害が大きく、調査も困難な地震であり、津波と強震動が同時に発生し、大きな被害をもたらした。

海陸境界地震は、陸上の活断層に比べて調査が難しく、過去の地震に関する情報も少ないため、今後の研究が必要である。

あら、地震って怖いですね。

地震による地表変状と今後の地震発生予測

地震による地表変状は、今後の地震予測に役立つ情報ですね。

✅ 東京大学と金沢大学の研究チームが、令和6年能登半島地震で発生した内陸の地表変状を調査しました。

✅ 調査の結果、石川県珠洲市若山町で、最大上下変位約2m、左横ずれ変位約1.2mの地表変状が確認され、これが地震による地表地震断層であると推定されました。

✅ この地表変状は、地震前の空中写真には確認されず、地すべりなどとは関係なく、地震によって形成されたと考えられています。

さらに読む ⇒富山大学都市デザイン学部出典/画像元: https://www.sus.u-toyama.ac.jp/2024/news/surface-ruptures/地表変状の調査は、今後の地震対策に重要な役割を担うと思います。

2024年1月1日16時10分に発生した石川県能登地方の地震(M7.6)により、若山川沿いに地表地震断層が発生した。

東京大学地震研究所などの研究チームは、国土地理院の空中写真や現地調査結果から、若山川沿いの河成段丘面や現河床を横断する断層崖を発見した。

この断層崖は、ほぼ北東-南西方向に直線的に連続し、若山川を複数地点で横切っている。

調査結果によると、断層崖は南上がりの変位を示し、最大で約2mの上下変位が確認された。

また、左横ずれ成分も認められ、水田や道路などの構造物に大きな損壊を与えた。

断層は若山川沿いに分布しており、分岐・分散する様子も観察された。

今回の調査は、地震による地表変状の把握と、将来の地震発生予測に重要な情報を提供するものと考えられる。

地表変状の調査って、結構重要なんだな。

被災者生活再建支援金について

被災者の方々への支援は、生活再建に不可欠ですね。

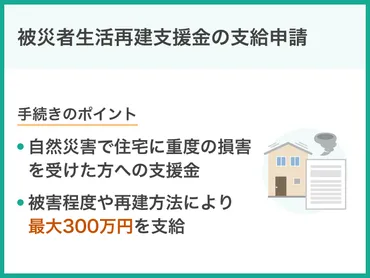

✅ この記事は、一定規模の自然災害で住宅に損害を受けた世帯に対して支給される「被災者生活再建支援金」について解説しています。

✅ 支援金は、住宅の被害程度に応じて基礎支援金が支給され、住宅の再建方法に応じて加算支援金が支給されます。

✅ 令和6年能登半島地震の被災者に対しては、現行制度に加えて最大300万円の支援金が支給され、住宅の再建費、家財道具の購入費などの費用を支援するとのことです。

さらに読む ⇒ Yahoo!くらし出典/画像元: https://kurashi.yahoo.co.jp/procedure/details/116001被災者生活再建支援金は、被災者の方々にとって大きな助けになると思います。

令和6年(2024年)能登半島地震における被災者生活再建支援金について説明します。

この支援金は、自然災害によって居住する住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して、生活再建を支援するために支給されます。

支援内容は、住家の被害程度に応じて支給される基礎支援金と、住家の再建方法に応じて支給される加算支援金の2つから構成されています。

基礎支援金は全壊、半壊、解体、敷地被害、長期避難世帯に対して最大100万円、加算支援金は建設・購入で最大200万円、補修で最大100万円、賃貸で最大50万円が支給されます。

支給額は被害区分によって異なります。

全壊、半壊解体、敷地被害解体、長期避難世帯は基礎支援金100万円に加えて、建設・購入で最大200万円、補修で最大100万円、賃貸で最大50万円の加算支援金が支給されます。

大規模半壊世帯は基礎支援金50万円に加えて、建設・購入で最大200万円、補修で最大100万円、賃貸で最大50万円の加算支援金が支給されます。

中規模半壊世帯は基礎支援金は支給されませんが、建設・購入で最大100万円、補修で最大50万円、賃貸で最大25万円の加算支援金が支給されます。

半壊世帯は基礎支援金は支給されませんが、建設・購入で最大100万円、補修で最大50万円、賃貸で最大25万円の加算支援金が支給されます。

1人世帯は、記載額の4分の3の支給となります。

加算支援金は、自己負担がある場合に対象になります。

また、市町独自制度として、支給額の上乗せや、準半壊・一部損壊世帯への補助を実施している場合もあります。

制度の詳細な仕組みや申請方法については、公益財団法人都道府県センターのホームページや各市町の窓口にお問い合わせください。

支援金制度は、被災者の方に安心感を与えてくれると思います。

地震の規模と今後の地震発生の可能性

能登半島地震は、規模も大きく、影響も深刻ですね。

✅ 2024年1月1日に発生した能登半島地震は、マグニチュード7.6、最大震度7で、津波や隆起、多数の余震を引き起こし、甚大な被害をもたらしました。

✅ 地震は、能登半島南西側から北東の佐渡島方向に延びる複数の断層が連動して発生し、地下の流体の影響で断層が滑りやすくなったことで、大規模な地震に繋がったと考えられています。

✅ 地震の影響で、能登半島北部では最大4.1メートルの地盤隆起が観測され、海岸線が海側に200メートル以上移動するなど、地形が大きく変化しました。また、津波被害は隆起によって軽減された一方で、漁港への影響は深刻で、漁業活動に大きな支障が出ています。

さらに読む ⇒中日新聞Web出典/画像元: https://www.chunichi.co.jp/article/847106今回の地震は、日本海側の活発な地殻活動が原因だとされています。

今後とも注意が必要です。

令和6年1月1日に発生した能登半島地震(マグニチュード7.6)は、石川県で観測された歴史上最大規模の地震であり、能登半島北岸に沿う複数の断層が連動した地震と考えられています。

震源域は、令和2年から継続していた群発地震の震源域に位置し、地殻深部から上昇した流体が断層帯に影響を与え、断層を動きやすくしていたことが原因と考えられます。

M7.6の地震は、この群発地震の影響に加え、珠洲沖セグメントや輪島沖セグメント等の周囲の大きな断層にも影響が及んでいたことから、これらのセグメントまたは並行する断層群を次々と破壊し、最終的に100km程度の長さを持つ震源域で断層破壊が生じた結果、発生したと考えられます。

この地震により能登半島周囲の活断層や地下の断層は地震が起こりやすい状態になっているため、引き続き、規模の大きな地震の発生に注意する必要があります。

地震って、やっぱり怖いですね。

今回の記事では、能登半島地震の被災状況や支援活動、地震の原因と今後の可能性について解説しました。

💡 空飛ぶ捜索医療団は、被災地で医療支援などの活動を継続している。

💡 能登半島地震は、日本海東縁ひずみ集中帯における活発な地殻活動が原因と考えられる。

💡 地震の規模は大きく、今後の地震発生の可能性も懸念されている。