日本の賃金水準は韓国に抜かれた?労働分配率の低下が止まらない!!

💡 日本の賃金水準はOECD諸国の中で低迷している

💡 労働分配率の低下が日本の賃金水準を押し下げている

💡 生産性と賃金の乖離が深刻化している

それでは、日本の賃金水準の現状と課題について詳しく見ていきましょう。

日本の賃金水準の現状と課題

日本の賃金水準について詳しく見ていきましょう。

公開日:2024/05/30

✅ 2022年の韓国の雇用者の平均年収は、OECD平均の91.6%に達し、過去20年間で大幅に上昇しました。

✅ しかし、韓国は男女間の賃金格差がOECD加盟国の中で最も大きく、大企業と中小企業の賃金格差も依然として大きいという課題を抱えています。

✅ 韓国の平均年収は日本を上回っており、OECD加盟国の中では19位にランクインしました。

さらに読む ⇒Chosun Online | 朝鮮日報出典/画像元: https://life.chosunonline.com/site/data/html_dir/2024/05/30/2024053080231.html韓国の賃金水準が日本を上回っているというのは、驚きですね。

日本の賃金水準はOECD諸国の中で低迷しており、特に近年は韓国にも抜かれるなど、国際的な地位が低下しています。

日本の実質賃金は、労働生産性、交易条件、労働分配率の3つの要因によって決定されます。

そのうち、労働生産性は停滞、交易条件は悪化しており、労働分配率もバブル崩壊以降、緩やかに低下傾向にあります。

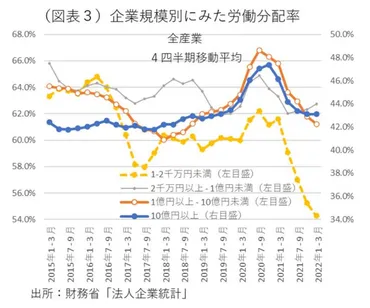

この労働分配率の低下には、企業規模や人件費の内訳が影響していると考えられます。

本章では、法人企業統計調査のデータを用いて、企業規模別の労働分配率の動きと、人件費の内訳による分析を行い、日本の労働分配率の構造変化を明らかにし、将来の賃金水準への影響について考察していきます。

そうよね、日本はもっと賃金が上がらないと。

労働分配率の低下と分配政策の課題

労働分配率の低下について詳しくお話ししましょう。

✅ 2022年6月時点における労働分配率は低下しており、特に中小企業で顕著である。これはコロナ禍による経済打撃が中小企業に大きく影響しているためと考えられる。

✅ 労働分配率の低下は、人件費の増加が抑制されていることが原因である。コロナ禍で企業は経常利益を減らし、人件費抑制が進んでいる。一方で、付加価値は増加しており、労働分配率の計算式における分子である人件費の増加が遅れているため、分配率が低下している。

✅ 日本企業は、危機時には賃金を減らしやすく、回復期にはゆっくりとしか回復しない傾向がある。また、雇用調整を避ける傾向があり、人員削減よりも給与削減を選択することが多い。そのため、好況期になっても賃金が上がらないという上方硬直性が生じ、分配政策の効果が限定的になっている。

さらに読む ⇒第一生命経済研究所TOPページ出典/画像元: https://www.dlri.co.jp/report/macro/192113.htmlコロナ禍の影響が大きいんですね。

2022年6月15日時点の経済トレンドは、労働分配率の低下が懸念されています。

岸田政権は分配政策を掲げていますが、コロナ禍の影響を引きずり、成果はなかなか見られません。

労働分配率の低下は、企業の賃金抑制圧力によるもので、中小企業の疲弊が特に顕著です。

特に、役員賞与の変動が大きく、従業員給与は上昇が遅れています。

日本の企業は雇用調整よりも給与削減を選択する傾向があり、これが賃金の上方硬直性を生み出し、分配政策の壁となっています。

実質賃金をプラスにするためには、企業の柔軟な人員調整も必要ですが、雇用安定と賃金上昇を両立させることが課題です。

給料が上がらないのは困るわよねぇ。

日本の賃金と生産性の乖離

日本の賃金と生産性の乖離について見ていきましょう。

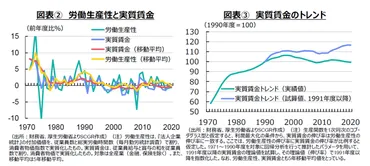

✅ 世界的に物価が上昇する中、日本の物価・賃金上昇率は鈍い。これは、1990年代以降、企業や家計が物価抑制を期待し、生産性の向上が賃金上昇に結び付かなかったためと考えられる。

✅ 日本の家計は、雇用安定を重視し、賃金上昇を求める声が弱まっている。一方で、欧州では賃上げを求めるストライキが頻発している。

✅ 仮に1990年代以前のように労働生産性の向上が賃金上昇に反映されていれば、日本の賃金と物価は現在までに大幅に上昇していた可能性がある。しかし、実際には、企業はコストを抑制し、賃金上昇の抑制につながっている。

さらに読む ⇒住友商事グローバルリサーチ株式会社(SCGR)出典/画像元: https://www.scgr.co.jp/report/survey/2022071354896/企業が賃金上昇を抑制しているのが原因なんですね。

本章では、日本の賃金の長期的な推移と、生産性と賃金の乖離が生じている背景を分析します。

1970年代から1990年代前半にかけては、生産性と賃金はほぼ一致して増加していましたが、1990年代後半以降は賃金の伸びが鈍化し、生産性との乖離が生じています。

この変化は、1990年代後半のバブル崩壊以降、企業が業績の好転を賃金に反映させることに慎重になっていること、高齢化に伴う労働分配率の上昇、会計基準の変更による企業の財務体質強化の圧力などが要因として挙げられています。

特に2010年代に入ってからは、デフレ脱却に向けた政府の取り組みが進み、雇用情勢が改善したにもかかわらず、賃金が生産性との連動性を失っていることが懸念されています。

この問題に対して、政府は賃金・雇用・消費の改善を重視し、経済の好循環を実現するための取り組みを進めています。

コスト削減は重要だけど、賃金も上げていかないとね。

労働分配率低下の要因分析

労働分配率低下の要因を分析していきましょう。

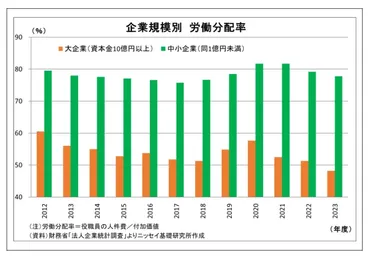

✅ 日本の実質賃金は27カ月ぶりに前年比でプラスに転じたものの、長年の前年割れにより水準が大きく低下しており、家計の購買力は大幅に落ち込んだ状況にある。

✅ 実質賃金を上昇させるためには、企業による生産性向上と、その果実を賃金に還元することが重要であり、そのためには企業投資の促進、従業員スキル向上、規制の撤廃などが求められる。

✅ 政治は生産性向上に向けた環境整備と後押しを行う役割を担っており、目先の経済対策だけでなく、中長期的な生産性向上策への議論と具体的な対策の実行が求められる。

さらに読む ⇒ シンクタンクならニッセイ基礎研究所 出典/画像元: https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=80064?site=nli実証分析によって、労働分配率低下の要因が明らかになったんですね。

日本の労働分配率は、2000年代以降低下傾向にあることが指摘されています。

本研究は、日本の労働分配率に影響を与えた要因を2006年から2015年までの日本の企業活動基本調査を用いて実証分析しました。

その結果、実質賃金の下落、技術進歩、資本労働比率の上昇は労働分配率の低下要因であることが確認されました。

一方で、グローバル化は労働分配率の低下要因とはなりませんでした。

さらに、産業用ロボットの導入は労働分配率を低下させ、雇用の非正規化も労働分配率の低下要因であることが分かりました。

一方、研究開発集約度は労働分配率を上昇させる要因でした。

これらの結果から、労働分配率を上昇させるためには、研究開発投資の促進、産業ロボットやAIなどの新たな技術開発と利用を支える高等教育や労働者の再教育支援の拡充、そして非正規雇用から正規雇用への移行支援などの政策が必要であることが示唆されます。

研究開発投資は、将来への投資だよね。

労働経済白書:持続的な賃上げに向けて

労働経済白書の内容を紹介します。

公開日:2023/10/03

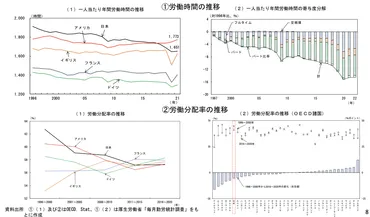

✅ 日本の賃金は世界と比べて伸び悩んでおり、その背景には労働時間の減少、労働分配率の低下、企業の利益処分の変化、労使間の交渉力の変化、雇用者の構成変化、日本型雇用慣行の変容、労働者のニーズの多様化などがある。

✅ 賃金が伸び悩んだ理由として、企業は内部留保の増加や将来見通しの低さから賃上げに踏み切れなかった可能性、労働組合組織率の低下による労使間の交渉力変化、雇用者の構成変化による賃金水準の変化、同一企業に勤め続ける「生え抜き正社員」割合の低下による昇進の遅れ、女性や高年齢層の労働者の希望賃金の低さなどが挙げられる。

✅ 賃上げは企業、労働者、経済全体に好影響をもたらし、最低賃金の引き上げや同一労働同一賃金の施行は、賃金水準の改善に一定の効果があった可能性がある。

さらに読む ⇒NewsPicks | 経済を、もっとおもしろく。出典/画像元: https://newspicks.com/news/8997514/body/?ref=news-body_9002161賃上げは本当に難しい問題ですね。

厚生労働省は、令和5年9月29日に「令和5年版労働経済の分析」(労働経済白書)を公表しました。

今回の白書は、74回目の公表で、テーマは「持続的な賃上げに向けて」です。

白書では、1990年代後半以降、日本の一人あたり名目賃金が伸び悩んだ原因として、①名目生産性の伸び悩み、②パートタイム労働者の増加による一人あたり労働時間の減少、③労働分配率の低下傾向などを分析しています。

また、賃上げが企業、労働者、経済全体に及ぼす好影響を分析するとともに、最低賃金制度と同一労働同一賃金の効果についても考察しています。

主なポイントは、賃上げが企業にとって求人への応募増加や離職率の低下、労働者にとって仕事の満足度向上、経済全体では消費や生産の増加に繋がるという点です。

さらに、最低賃金の引き上げは、最低賃金近傍だけでなく、中位賃金の労働者にも効果がある可能性や、同一労働同一賃金の施行は正規と非正規雇用労働者の時給差を縮小させた可能性が示唆されています。

白書は、日本の労働経済の現状と課題を分析し、持続的な賃上げに向けた政策提言を行っています。

働きやすい環境になってほしいわよね。

今回の記事では、日本の賃金水準の現状と、労働分配率の低下、生産性と賃金の乖離について解説しました。

💡 日本の賃金水準はOECD諸国の中で低迷している

💡 労働分配率の低下が日本の賃金水準を押し下げている

💡 生産性と賃金の乖離が深刻化している