『聞書』1巻:江戸時代の社会風俗と事件記録を読み解く?三井大坂両替店の信用調査とは!?

💡 江戸時代の社会風俗や事件記録が詳細に記されている

💡 三井大坂両替店の信用調査が詳細に解説されている

💡 当時の金融システムや社会構造がわかる

それでは、第一章から詳しく見ていきましょう。

『聞書』1巻:江戸時代の社会風俗と事件記録

「山城少掾聞書」は、当時の文楽座の貴重な記録であり、文楽ファン必見の資料です。

✅ 記事は、豊竹山城少掾(茶谷半次郎)の「山城少掾聞書」の内容紹介と、豊竹古靱太夫の「古靱太夫一夕話」の連載内容の紹介で構成されています。

✅ 「山城少掾聞書」は、山城少掾自身の回想録のようなもので、文楽座での経験、師匠との関係、浄瑠璃についての考察などが記されています。

✅ 「古靱太夫一夕話」は、古靱太夫自身の半生を語る内容で、文楽座での修行時代、舞台生活、そして師匠の不幸な境遇などについて語られています。

さらに読む ⇒茶谷半次郎 山城少掾聞書出典/画像元: http://www.ongyoku.com/D1/j118/jouhou118_3.htm当時の社会情勢がわかる貴重な資料ですね。

寛延4年(1751年)から文化4年(1807年)までの記録を収めた『聞書』1巻は、浅間山噴火や島原噴火といった自然災害から、田沼意次失脚や松平定信による綱紀粛正といった政治関連、大奥の変事、相撲秘伝、蹴鞠装束といった文化関連、三都の流行病、西本願寺の内紛まで、多岐にわたる出来事を記録しています。

ロシア人の蝦夷地来襲や東大寺大仏殿炎上など、当時の社会情勢がわかる貴重な資料となっています。

うん、当時の生活の様子が目に浮かぶよね。

手形決済:信用に基づく江戸時代の金融システム

当時の手形決済は、現代のクレジットカード決済とよく似ていますね。

公開日:2024/05/08

✅ 三井大坂両替店は、1691年の創業当初は江戸幕府に委託された送金役であったが、その後民間相手の金貸しへと事業を拡大していった。

✅ 江戸時代の融資においては、顧客の信用調査が重要な役割を果たしており、三井大坂両替店では「日用留」、「日用帳」、「聴合帳」などの信用調査書を作成していた。

✅ 18世紀末以降、経営不振を打開するため、信用調査の精度が向上し、顧客の人柄、家計状態、親類、分家に至るまで詳細に調査されるようになった。

さらに読む ⇒婦人公論.jp|芸能、事件、体験告白……知りたいニュースがここに!出典/画像元: https://fujinkoron.jp/articles/-/11849?display=full信用調査の重要性がよくわかります。

江戸時代の大坂と江戸の商取引における手形決済は、現代のクレジットカード決済と驚くほど類似した仕組みを持っていました。

江戸の商人が大坂の商人に商品を購入する際、両替商を介して手形を発行し、金銭のやり取りを行っていました。

この手形は現在のクレジットカードのように、信用に基づいた決済手段として機能していました。

ただし、当時の手形決済は現代のクレジットカードとは異なり、利用できるのは資産や評判が認められた限られた一部の人々に限定されていました。

本書は、三井両替店がどのように手形取引の利用申込者の信用度合いを判定していたのか、当時の金融システムにおける信用評価の仕組みを詳細に解説しています。

現代のフィンテックにも通じる、先人たちの知恵が詰まった内容となっています。

へぇー、そうだったんだ。

三井大坂両替店:厳しい審査と信頼関係の構築

信用調査書は、当時の金融業の実態を知る貴重な資料です。

公開日:2024/05/05

✅ 三井大坂両替店は、江戸時代における銀行の先駆けであり、顧客の信用調査を徹底的に行っていた。

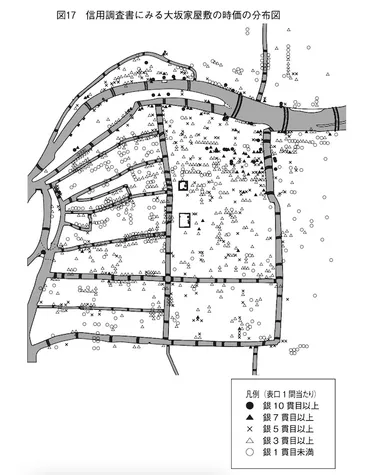

✅ 著者は、三井文庫の書庫で、顧客の信用情報が記録された「日用帳」という信用調査書を発見した。

✅ この信用調査書には、顧客の経営状態、担保物件、品行、人柄などの詳細な情報が記録されており、当時の金融業の実態が明らかになった。

さらに読む ⇒ 東洋経済オンライン出典/画像元: https://toyokeizai.net/articles/-/750749厳しい審査だったんですね。

三井大坂両替店は、1691年に開設された日本初の民間銀行の起源となる組織です。

当初は江戸幕府に委託された送金役でしたが、その後、民間への金貸しへと事業を拡大していきました。

顧客への融資を行う際に、三井大坂両替店は厳しい審査を行っていたことが特徴です。

顧客が提供する担保の価値だけでなく、信用情報まで調査し、重役が最終的に融資の可否を決定しました。

担保の価値が高くとも、顧客の評判が悪ければ融資は行われませんでした。

また、契約時に取り交わす証文類は、江戸幕府が敷いた法制度に準拠し正しく作成される必要がありました。

これは、当時の社会における法的秩序を重視していたことを示しています。

三井大坂両替店の厳しい審査や法令遵守は、顧客との信頼関係の構築に役立ち、事業の拡大に貢献したと考えられます。

信用調査って、今も昔も大事なんだなぁ。

三井大坂両替店の創業と発展:経営戦略と社会構造

当時の人々の倫理観や金銭感覚がわかる貴重な資料ですね。

✅ 三井大坂両替店は幕府公金の預りを利用した融資で莫大な利益を得ていたが、幕府との癒着や偽装工作によってその活動を可能にしていた。

✅ 三井大坂両替店は奉公人の定着を促すために、年功序列や退職金制度、昇級制度などを導入し、共同生活のストレスを軽減するためには遊女通いも一定程度許容していた。

✅ 江戸時代の三井大坂両替店の信用調査書からは、当時の庶民の倫理観や金銭感覚が明らかになり、現代の想像よりも多様で複雑な社会であったことがわかる。

さらに読む ⇒リアルサウンド|音楽、映画・ドラマ、エンタメ×テック、書籍のカルチャーサイト出典/画像元: https://realsound.jp/book/2024/08/post-1723086.html現代のビジネスにも参考になる部分がありますね。

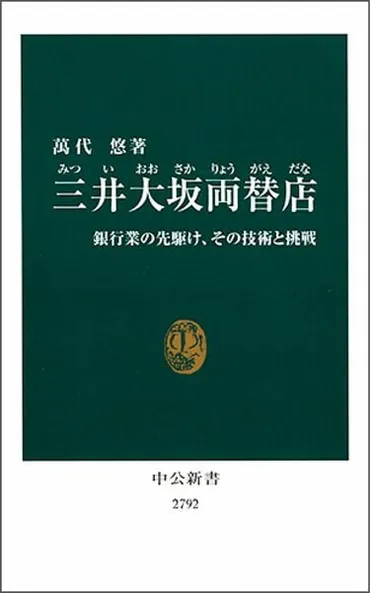

本書は、三井高利が元禄4年(1691年)に創業した三井大坂両替店の歴史を、膨大な史料に基づいて解説しています。

当初は江戸幕府からの送金業務を委託されていた三井大坂両替店ですが、その役得を活かし、民間相手の金貸しへと事業を拡大しました。

本書では、三井の経営手法、信用調査の技術、そして当時の社会風俗や人々の倫理観を明らかにしています。

特に、三井が法制度を利用した工夫や、信用調査における独自の技術を詳細に分析することで、三井の繁栄と日本初の民間銀行創業への道のりを紐解きます。

三井って、すごい会社だったのね。

金融史への貢献:新たな視点と貴重な情報

本書は、金融史における三井大坂両替店の役割を改めて考える上で重要な資料です。

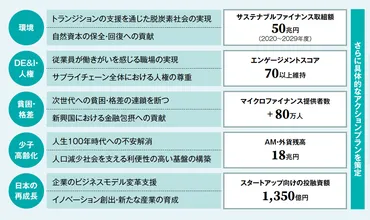

✅ SMBCグループは、中期経営計画「Plan for Fulfilled Growth」において、社会的価値の創造を重視し、以下の3つの取り組みを進めている。

✅ ・神奈川県伊勢原市に約220ヘクタールの「SMBCの森」を取得し、生物多様性保全、カーボンオフセット、環境教育プログラムを通じて脱炭素化とネイチャーポジティブの実現を目指す。

✅ ・貧困や格差といった社会課題の解決に向けた資金循環を生み出すため、社会課題解決型の「ソーシャル預金」の取り扱いを開始した。

さらに読む ⇒三井住友フィナンシャルグループ出典/画像元: https://www.smfg.co.jp/fulfilledgrowth/article/005/社会貢献にも力を入れているんですね。

本書は、新たな視点から金融史を捉え直し、三井の経営戦略と当時の社会構造を深く理解するための貴重な資料となっています。

金融業界に関わる人にとって、ぜひ知っておくべき貴重な情報が満載です。

へぇー、すごいなぁ。

本書は、江戸時代の社会風俗や金融システムを深く理解する上で、非常に貴重な資料です。

💡 江戸時代の社会風俗や事件記録が詳細にわかる

💡 三井大坂両替店の設立、経営、信用調査について解説している

💡 当時の金融システムや社会構造について知ることができる