『ニッポンの闇』が明らかにする日本の社会問題?タブーと対峙する議論とは!?

💡 脳科学者とメディア評論家が、日本の社会問題を鋭く分析している

💡 メディアのタブーや日本の分岐点について議論が展開される

💡 日本の社会構造や将来について展望している

それではChapter-1から見ていきましょう。

日本の社会とメディアの闇を探る

中野信子さんとデーブ・スペクターさんによる対談形式の本は、日本の社会やメディアに潜む問題点について考察していますね。

✅ 脳科学者の中野信子氏とタレントのデーブ・スペクター氏が、現代日本の「タブー」について語り合う「異能対談」形式の本。

✅ 「ジャニーズ」や「統一教会」といった問題を例に挙げ、日本の社会に蔓延する「コンプライアンス」や「忖度」が、真実を隠蔽し、社会の健全な発展を阻害している現状を分析。

✅ 「ニッポン」の周縁と中心を異なる視点から見つめ、二人が考える日本の抱える問題点と目指すべき未来について議論している。

さらに読む ⇒新潮社の電子書籍出典/画像元: https://ebook.shinchosha.co.jp/book/E058591/現代日本の「タブー」が、社会の健全な発展を阻害している現状を分析している点は興味深いです。

「ニッポンの闇」は、脳科学者の中野信子さんとメディア評論家のデーブ・スペクターによる対談本で、日本の社会やメディアに潜む問題点について考察しています。

本書では、ジャニーズ問題や統一教会問題など、現代日本を揺るがす様々な事件を取り上げ、メディアの在り方、同調圧力、カルト、日本の分岐点などをテーマに議論が展開されます。

特に、メディアが「コンプライアンス」や「忖度」によって作り出す「タブー」について深く掘り下げ、日本の文化や価値観、働き方、人間関係における課題を浮き彫りにしています。

また、日本人の思考や行動パターンを脳科学的に分析することで、なぜ日本人が「同調圧力」や「謝罪文化」に強く、多様性を許容しにくいのか、といった疑問に対する答えを探ろうとしています。

本書を通して、日本社会の現状を冷静に分析し、より良い未来へ向かうためのヒントを見つけることができるでしょう。

そうよね。メディアの忖度が、真実を隠すことに繋がってるって、改めて気づかされたわ。

タブーと対峙する議論

現代日本のタブーや問題点について、異なる視点から議論が展開されているんですね。

✅ 「ニッポンの闇」は、メディア、同調圧力、カルト、日本の分岐点といったテーマを軸に、現代日本の問題点を探る対談本です。

✅ 著者の中野信子氏は脳科学者、デーブ・スペクター氏はメディア評論家という異なる視点から、テレビや社会に潜むタブーや問題点を指摘し、日本の文化、働き方、人間関係について鋭く分析しています。

✅ 本書は、日本社会の特異性や課題に対して、多様性、批評性、警鐘を鳴らすとともに、現代社会における個人の生き方や社会のあり方について深く考えさせられる内容となっています。

さらに読む ⇒モクホン出典/画像元: https://mokuhon.net/?p=11423メディア、同調圧力、カルトといったテーマに焦点を当て、現代日本の問題点を探っている点が興味深いですね。

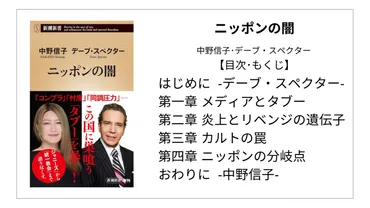

本書は、脳科学者の中野信子氏とタレントのデーブ・スペクター氏による対談集で、現代日本社会における「コンプライアンス」「忖度」「同調圧力」といったタブーをテーマに、ジャニーズ問題や統一教会問題など、様々な事例を取り上げながら議論を展開しています。

第一章では、メディアとタブーの関係性について、「ジャニーズ問題」を例に挙げながら、メディアの忖度やコンプライアンスの現状を分析します。

第二章では、日本社会における同調圧力や「謝罪文化」について考察し、メディアチェックやコメンテーターの役割について議論します。

第三章では、「カルト」の定義や仕組み、日本における宗教の現状について解説し、カルトにハマってしまう要因や脱会が難しい理由などを分析します。

第四章では、日本の社会構造や将来について展望し、少子化問題や労働者の現状、日本の未来について二人の考えを述べています。

難しい話ね。でも今の世の中、みんな同調しすぎてるのかも。

日本の会社における「所属」の重要性

日本の会社における「所属」の重要性について議論されているんですね。

公開日:2024/01/24

✅ デーブさんと中野さんは、日本のサラリーマン文化において、所属意識や会社への忠誠心が強いことについて議論しています。

✅ 特に、会社が従業員に対して父親的な役割を果たし、福利厚生やイベントを通じて強い結束感を生み出してきたこと、それがコンプライアンス以前の倫理観を支えてきたことを指摘しています。

✅ 一方で、近年は成果主義やコンプライアンス重視の風潮が強まり、従来のような会社への忠誠心や所属意識が薄れてきているという現状も語られています。

さらに読む ⇒婦人公論.jp|芸能、事件、体験告白……知りたいニュースがここに!出典/画像元: https://fujinkoron.jp/articles/-/10764?display=full日本の会社文化では、所属意識や会社への忠誠心が強いことが、コンプライアンス以前の倫理観を支えてきたと指摘している点が興味深いですね。

デーブ・スペクターさんと脳科学者の中野信子さんの対談では、日本の会社における「所属」の重要性が議論されました。

デーブさんは、日本の会社では成果主義よりも、社内での評判や人間関係が重視される傾向があることを指摘。

中野さんは、日本の会社は「家」のような存在であり、社員は「所属」することで安心感やセーフティネットを得ていると分析しました。

さらに、日本の企業文化では、社員へのご祝儀や弔慰金、通勤定期などの福利厚生が提供されることで、社員が会社に対して「忠誠心」を持つように促してきたと述べました。

所属意識が強いのは、日本人ならではだな。

変化する企業文化と所属意識

変化する企業文化と所属意識について、お話をお伺いしたいです。

✅ この記事は、社員の帰属意識を高めることの重要性を解説し、その定義、エンゲージメントやロイヤリティとの違い、高めるメリットなどを詳しく説明しています。

✅ 帰属意識を高める背景として、人材の流動化や転職の増加に伴い、社員が組織に所属し、貢献したいという意識が薄れてきている現状を指摘しています。

✅ 帰属意識を高めるメリットとして、離職率の低下、社員の成長速度の加速、組織力の向上など、企業にとって様々な好影響をもたらすことを説明しています。

さらに読む ⇒研修・人材育成サービス|企業研修・人材育成ならアルー出典/画像元: https://service.alue.co.jp/blog/sense-of-belonging人材の流動化や転職の増加に伴い、社員の所属意識が薄れてきている現状について、詳しく説明してくださりありがとうございます。

しかし、近年はコンプライアンス意識の高まりや社会の変化に伴い、これらの伝統的な企業文化は変化しつつあり、社員の所属意識や忠誠心も変化していることを指摘しました。

時代が変われば、企業文化も変わるわね。

現代日本の課題と未来への考察

現代日本の課題と未来への考察について、詳しく説明してくださりありがとうございます。

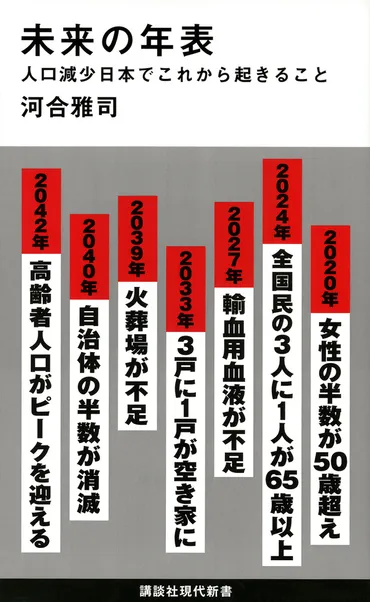

✅ 本書は、人口減少が日本の社会・経済に与える影響を、2017年から2065年頃までの時系列で解説した「人口減少カレンダー」と、問題解決に向けた「10の処方箋」から構成されています。

✅ 第1部では、人口減少による具体的な変化を年代別に示し、例えば2025年には東京都の人口が減少し始めるなど、人々の生活に身近な変化を具体的に予測しています。

✅ 第2部では、高齢者社会における課題解決のために、高齢者削減、24時間社会からの脱却、非居住エリアの明確化など、具体的な対策を提示しています。

さらに読む ⇒書籍情報満載! お気に入りの一冊に出会える書籍ポータルサイト 講談社BOOK倶楽部出典/画像元: https://bookclub.kodansha.co.jp/product?item=0000210917人口減少が社会・経済に与える影響について、具体的な予測と対策を提示している点が素晴らしいですね。

本書は、現代日本の社会問題を様々な角度から分析し、読者に考えるきっかけを与えてくれる一冊です。

なんか、未来が不安だわ。

本書は、現代日本の社会問題を様々な角度から分析し、読者に考えるきっかけを与えてくれる一冊と言えるでしょう。

💡 日本の社会やメディアに潜む問題点を、脳科学とメディア評論という異なる視点から分析している

💡 メディアのタブー、同調圧力、カルトといった現代日本の問題点を深く考察している

💡 日本の会社における「所属」の重要性や変化する企業文化について、興味深い議論が展開されている