単身生活保護受給者の遺留金品、どうする?放置される遺留金問題とは!?

💡 単身生活保護受給者が亡くなった場合、遺留金品の処理は誰がどのように行うのか。

💡 遺留金品は、相続人等に引き渡されるか、自治体で保管される。

💡 遺留金問題の現状と解決策を探る。

それでは、具体的な事例を交えながら詳しく解説して行きます。

単身生活保護受給者の遺留金品処理

遺族の負担が大きい場合は、自治体が支援を行う場合もあります。

公開日:2024/08/01

✅ 生活保護受給者が亡くなった場合、遺品整理の費用は基本的に遺族が負担しますが、相続人の有無によって負担の仕方が異なります。

✅ 相続人がいる場合は、遺品整理の費用は原則として相続人が負担します。ただし、相続人も生活保護を受けている場合や経済的に余裕がない場合は、遺品整理費用を負担することが困難な場合があります。

✅ 相続人がいない場合は、遺品整理の費用は原則として大家が負担することになります。ただし、故人に財産がある場合は、その財産から遺品整理費用を賄うことができます。

さらに読む ⇒東京・埼玉・神奈川・千葉で遺品整理をお探しなら出典/画像元: https://ihinseiri-ecotommy.jp/blog/60729/確かに大変な問題ですね。

故人の方の尊厳を保ちつつ、遺族の負担を軽減することが大切だと思います。

単身生活保護受給者が死亡した場合、遺留金品は相続人等に引き渡されます。

相続人が不明な場合や、相続人がいない場合は、保健福祉センターで保管され、葬祭費用や残余財産の処理が行われます。

葬祭費用の支給については、遺族の遺留金と葬祭扶助基準を比較し、不足分を支給します。

残余財産については、不在者財産管理人や相続財産の清算人の選任を申し立て、管理を行います。

選任を申し立てない場合は、遺留金品は売却または棄却されます。

そうよね。遺族が経済的に困窮している場合は、行政のサポートが必要よね。

神戸市の遺留金取扱条例

神戸市は、遺留金問題に対する先駆的な取り組みを行っていますね。

✅ 高齢者の孤独死が増加し、遺留金が自治体に残り、法的根拠のないまま増加している。

✅ 自治体は遺留金の処理に困っており、遺留金を保管する根拠法の制定を国に提言しているが、実現に至っていない。

✅ 神戸市は全国で初めて、遺留金の取扱いに関する条例の制定を検討しており、家族のありようの変化に対応する新たな制度の必要性が浮き彫りになっている。

さらに読む ⇒久元きぞう公式Webサイト出典/画像元: https://hisamoto-kizo.com/blog/?p=7256遺留金問題、放置しておくと、行政の負担が大きくなるだけでなく、故人の方の尊厳に関わる問題にもなりかねないですよね。

神戸市では、遺留金の適正な取扱いを定める目的で遺留金取扱条例を制定しました。

この条例制定の背景には、遺留金が法的に曖昧な状態であり、自治体が保管せざるを得ない状況があったことが挙げられます。

特に、相続人が判明しない場合、家庭裁判所に相続財産管理人の選任申し立てを行う際に必要な予納金が遺留金で賄えない場合、遺留金が自治体に残り続けてしまうという問題がありました。

条例のポイントは、①遺留金の保管に関する根拠規定を設け、自治体による保管を明確にしたこと、②遺留金を相続人等の調査費用に充てることを明記したことなどです。

これにより、遺留金の適切な管理と活用が可能になりました。

遺留金問題、ニュースでよく聞くけど、具体的にどうなってるのか分からなかったわ。

京都市の遺留金品取扱要綱

京都市は、遺留金品の管理について、詳細な要綱を定めているんですね。

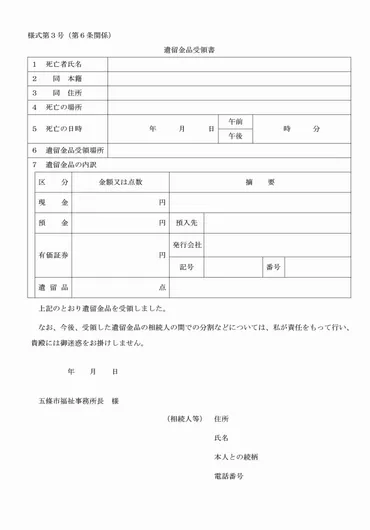

✅ この要綱は、死亡した単身の生活保護受給者の遺留金品の取扱いについて、生活保護法及び生活保護法施行規則に基づき、必要な事項を定めている。

✅ 遺留金品の捜索は、相続人等が明らかでない場合や葬祭の執行を拒否している場合など、特定の条件下で行うことが規定されている。

✅ 捜索により確認された遺留金品は、原則として相続人等に引き渡されるが、相続人等がいない場合や遺留金品の額が相続財産管理人の選任費用に満たない場合は、市が保管し、一定期間経過後処分することとなっている。

さらに読む ⇒五條市生活保護者遺留金品取扱要綱出典/画像元: https://www.city.gojo.lg.jp/section/reiki_int/reiki_honbun/k408RG00001088.html遺留金品の管理、なかなか難しい問題ですね。

京都市の生活保護受給者の遺留金品取扱要綱では、死亡者の遺留金品は、相続人等が明らかでない場合、相続人等が葬祭の執行を拒否している場合、または相続人等、家屋管理人、施設管理者等により遺留金品の捜索が行われていない場合に限り、福祉事務所長が捜索を行います。

捜索により確認された遺留金品は、福祉事務所長が保管し、遺留金品管理台帳を作成します。

残余遺留金品は、相続人等又は相続財産管理人に引き渡されるか、5年間保管された後処分されます。

また、福祉事務所長は、遺留金品確認書、遺留金品保管依頼書、遺留金品管理台帳、遺留金品受領書、ケース記録票、死亡者の戸籍、相続人全員の戸籍、相続人等が判明している場合の相続放棄または葬祭の執行拒否に関する書類、死亡者の家財の処分に要する費用や供養を行うための費用に関する受領書を5年間保管します。

京都市、しっかり対策してるなぁ。

放置される遺留金問題

遺留金の増加は、社会問題ですね。

公開日:2023/03/28

✅ 2021年10月末時点で、全国の市区町村が保管している遺留金は約21億5000万円に達した。

✅ これは18年4月から21年10月までに約10万6000人の身寄りのない死亡者が発生したことに起因し、遺留金は約1.6倍に増加した。

✅ 少子高齢化の影響で遺留金は今後も増加すると予想されるため、総務省は厚生労働省と法務省に対し、自治体が死亡者の預貯金を引き出し、葬祭費用に充てられるよう周知することを勧告した。

さらに読む ⇒読売新聞オンライン : ニュース&お得サイト出典/画像元: https://www.yomiuri.co.jp/politics/20230328-OYT1T50165/遺留金問題、放置すればするほど、私たちの税金が無駄に使われてしまうことになるんですね。

読売新聞の調査によると、74自治体に合計8億円もの遺留金が保管されていることが判明しました。

特に大阪市では約6億9400万円が積み上がっており、他の市区でも同様の状態です。

遺留金の処理には、相続人の調査や家庭裁判所への手続きが必要ですが、費用が遺留金を上回るケースが多く、自治体は手続きを躊躇しています。

その結果、遺留金が放置され、私たちの税金で管理されている状況です。

遺留金、一体どうすればいいんだろう?

遺留金問題解決への提言

遺留金問題の解決には、国レベルでの法整備が必要ですね。

✅ 生活保護受給者は遺産を相続することができ、相続した遺産の金額によっては生活保護が停止・廃止になる可能性があります。

✅ 生活保護受給者が遺産を相続する場合、ケースワーカーに黙っておくことは避け、正直に申告することが重要です。

✅ 生活保護受給者が亡くなった場合、その生活保護受給権は相続されず、相続人は役所から生活保護費の返還を求められる可能性があります。

さらに読む ⇒グリーン司法書士法人・行政書士法人出典/画像元: https://green-osaka.com/online/inheritance-knowledge/inheritance-of-person-receiving-public-assistance生活保護受給者の遺留金問題、難しい問題ですね。

生活保護受給者の遺留金は、本来は相続人に渡るべきものであり、その権利が守られるように、国は早急な対策を講じるべきです。

遺留金の処理を円滑に行えるよう、国が法改正を行い、遺留金の処理を支援することが必要です。

遺留金問題、どうにかして解決してほしいわ。

単身生活保護受給者の遺留金問題、解決に向けて、今後も注目していきましょう。

💡 単身生活保護受給者が亡くなった場合、遺留金品の処理は、相続人等に引き渡されるか、自治体で保管される。

💡 遺留金問題は、高齢化社会における課題の一つであり、放置すればするほど、行政の負担が大きくなるだけでなく、故人の方の尊厳に関わる問題にもなりかねない。

💡 国は、遺留金の処理を円滑に行えるよう、法改正を行い、遺留金の処理を支援することが必要です。