訪問介護におけるクレームって、一体どんなもの?訪問介護の現場で起こるクレームとは!!?

💡 訪問介護では、利用者や家族からのクレームが多い

💡 クレームは深刻な問題となる可能性がある

💡 適切なクレーム対応が重要

それでは、訪問介護におけるクレームについて、詳しく見ていきましょう。

訪問介護におけるクレームの現状と重要性

訪問介護は、利用者の生活を支える重要なサービスですが、様々な問題も抱えているんですね。

✅ 訪問介護では、利用者や家族からのクレームが多く、その要因は利用者自身のストレスや家族の介護疲れなどが挙げられます。

✅ クレームへの対応は、まず傾聴が大切ですが、度が過ぎた場合は、脅迫や暴行に当たる可能性があり、記録を残し弁護士に相談する必要がある。証拠映像の記録は、盗撮やプライバシー侵害に注意が必要です。

✅ よくあるクレームトラブルとしては、窃盗や虐待の疑いがあり、特に認知症の利用者の場合は、物忘れによる誤解が生じやすい。また、利用者の家族とのトラブルや、ヘルパー自身のハラスメント被害も深刻な問題です。

さらに読む ⇒企業向けお役立ち法務メディア|弁護士保険の教科書Biz出典/画像元: https://bengoshihoken.jp/articles/p2629/大変な状況ですね。

特に、認知症の利用者の場合は、誤解が生じやすいので、丁寧な説明と記録が重要ですね。

訪問介護サービスは需要が高まっている一方で、利用者や家族からのクレームも増加しています。

クレームと苦情の違いを明確化すると、クレームは商品やサービスの質に対する不満、苦情は担当者の対応や態度に対する不満となります。

訪問介護では、介護施設よりもクレーム件数が多い傾向にあります。

特に、金銭や物の紛失・破損、近隣住民からのクレーム、ヘルパーやサービスの質に関するクレームが多いです。

事例として、ヘルパーによる日用品の紛失、利用者宅の物の破損、駐車違反、ヘルパーの遅刻や訪問時間の短縮、ヘルパーの態度に関するクレームなどが挙げられます。

訪問介護事業所は、クレーム発生時の適切な対応が重要です。

事実確認を行い、利用者の不安を解消し、再発防止策を講じる必要があります。

また、ヘルパーの教育、研修などを実施することで、質の高いサービスを提供することが重要です。

訪問介護事業所は、利用者との信頼関係を築き、安心してサービスを受けられる環境を提供することが求められます。

そうよね、訪問介護事業所は利用者の方々との信頼関係が大切だから、クレーム対応はしっかりとしてほしいわ。

訪問介護におけるクレーマーへの対応

訪問介護の現場では、様々な状況下で様々な人が関わっているので、トラブルはつきものですよね。

✅ 介護施設におけるモンスター家族とは、職員や施設に対して理不尽な要求を繰り返す利用者家族のことです。彼らは職員を困らせるようなクレームや苦言を呈し、施設運営に支障をきたすこともあります。

✅ モンスター家族の主なクレームには、食事に関する文句、職員の暴力を疑うこと、無理な要求、職員の言うことを信じないことなどが挙げられます。これらのクレームは、利用者様の状況や施設の対応に対する誤解や不信感から発生することがあります。

✅ モンスター家族への対処法として、まず傾聴し、相手の意見をじっくり聞くことが大切です。その後、複数人で冷静に対応することで、威圧的な態度を抑え、対等な話し合いを促すことができます。また、施設側が適切な対応を説明し、誤解を解くことが重要です。

さらに読む ⇒介護職の求人・転職情報なら【介護求人ラボ】出典/画像元: https://kaigo-labo.com/news_213.html冷静に対処することが重要ですね。

施設側も利用者の方々の状況を理解して、適切な対応をすることが大切です。

訪問介護で直面する「クレーマー」とは、利用者やご家族からの理不尽な苦情や執拗な文句、時には暴力行為など、様々な形で現れます。

事例 ご家族からの苦情 仕事や私生活のストレスをヘルパーに八つ当たりするケースや、金銭や物品の盗難、小さな傷などをヘルパーの責任だと主張するケースなどがあります。

利用者本人からの執拗な苦情 認知症による記憶障害や見当識の障害でパニックになるケース、細かいミスを見つけて人格を否定するような発言を繰り返すケースなどがあります。

利用者からの危険行為 ヘルパーの態度が気に入らないなど、物を投げつけたり怒鳴ったりするケースなどがあります。

クレームが発生する心理は、利用者やご家族は、ヘルパーや訪問介護事業所への不信感から心理的なストレスを抱えていることが多くあります。

話を聞いてもらえない、理解してもらえないという不満が、クレームに繋がることがあります。

事業所の対応として、クレーマーに対処する際は、冷静かつ丁寧な対応が必要です。

状況に応じて、関係機関への相談や連携も必要です。

利用者やご家族との信頼関係を築くことが、トラブル回避に繋がります。

うちのお隣さん、訪問介護のヘルパーさんに、いつも文句言ってるのよ。私からしたら、あれはクレーマーだわ。

訪問介護におけるクレーム・苦情の事例と対応

訪問介護事業所は、利用者の方々の声に耳を傾け、サービスの質を高め続ける努力が必要ですね。

公開日:2021/12/23

✅ 訪問介護における苦情対応は、サービス提供責任者が担う重要な業務であり、利用者からの不満に対して迅速かつ適切に対応することが求められます。

✅ 苦情対応の基本手順として、相手への謝罪、状況把握、原因究明、対応策の提示、結果報告の5つのステップを踏むことが重要です。

✅ 苦情をネガティブな出来事として捉えるのではなく、サービス改善の貴重な機会と捉え、利用者の期待値に応えられるよう努力することが大切です。

さらに読む ⇒ヘルパー会議室出典/画像元: https://helper-kaigi.net/houmon-kaigo-complaint-handling/苦情を改善の機会と捉えることは、とても大切ですね。

利用者の方々の満足度を高めるためには、真摯な対応が重要だと思います。

訪問介護事業所では、ご利用者からのクレームや苦情が頻繁に発生します。

サービスやヘルパーの対応に関する不満、介護中の事故など、さまざまな事例があります。

クレームと苦情は意味合いが異なり、それぞれ適切な対応が必要です。

介護保険制度では、事業所は苦情受付窓口を設置し、利用者や家族に説明する義務があります。

理不尽なクレームに対処する際には、ご利用者の状況や背景を理解し、冷静に対応することが重要です。

訪問介護事業所でよくあるクレーム・苦情の事例としては、ヘルパーの対応や接遇、サービスの質、介護中の事故などが挙げられます。

具体的な例として、ヘルパーの身だしなみ、言葉遣い、態度、サービスの質、事故などが挙げられます。

クレーム対応は、事業所の評判にも大きく影響するから、しっかりとした対応マニュアルを作って、全職員で共有しておくことが大切だな。

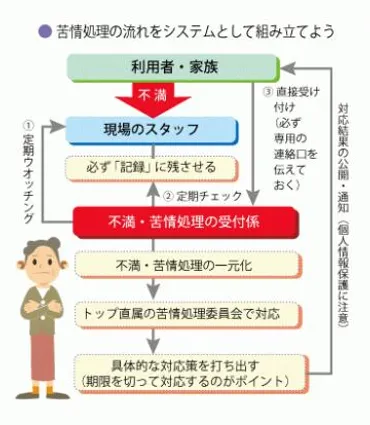

クレーム・苦情の発生原因の特定と対策

クレームを放置すると、重大な事故に繋がる可能性があるというのは、怖いですね。

✅ 介護現場における苦情は、利用者側の精神状況や価値観にそった介護が行なわれていないことを示唆し、介護事故リスクと共通の根っこを持つ。

✅ 苦情を放置すると重大な事故につながる可能性があり、ハインリッヒの法則に基づき、苦情を「異常」と捉え、適切な処理を積み重ねることが重要。

✅ 現場で苦情に対応するのではなく、専門部署を設置し、迅速なリスク分析と防止策を講じることで、クレーム対応を専門化し、現場職員の燃え尽きリスクと事故リスクを抑制する。

さらに読む ⇒介護総合情報サイト|MY介護の広場出典/画像元: https://www.my-kaigo.com/pub/carers/risk/hiyari/taio/0180.html専門部署を設置して、迅速に対応することで、現場職員の負担を軽減できるのは良いですね。

クレームや苦情に対処するためには、まず原因を特定することが重要です。

ヘルパーの対応やサービスの質に問題がある場合は、個別に指導や研修を行う必要があります。

また、事故が発生した場合には、原因を究明し、再発防止策を講じる必要があります。

ご利用者との良好な関係を築き、クレームや苦情を減らすためには、丁寧なコミュニケーションと、利用者の方々のニーズを理解することが大切です。

また、定期的な面談やアンケートを通して、利用者からの意見を収集することも有効です。

クレーム対応は、事業所にとって大きな課題よね。でも、原因を特定して、適切な対策を講じることで、安全なサービスを提供できるようになると思うわ。

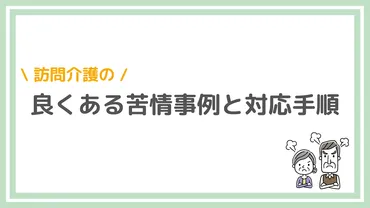

訪問介護における苦情対応の手順

サービス提供責任者は、様々なスキルが必要で大変な仕事ですよね。

✅ この記事は、サービス提供責任者になるための必須の知識、スキル、資格について解説しています。

✅ サービス提供責任者は介護に関する専門知識、ホームヘルパーの指導力、スケジュール管理力、クレーム対応力、コミュニケーション能力、事務処理能力など幅広いスキルが求められます。

✅ サービス提供責任者は、研修の受講や資格取得、他のサービス提供責任者やホームヘルパーからの学びなどを通してスキルアップすることができます。

さらに読む ⇒介護の求人/転職/募集情報サイト【レバウェル介護求人|旧 きらケア】 <公式>出典/画像元: https://job.kiracare.jp/note/article/11880/訪問介護のサービス提供責任者は、利用者の方々とのコミュニケーション能力も重要ですね。

訪問介護における苦情対応は、サービス提供責任者の重要な業務です。

適切な対応が求められますが、慣れないうちはストレスになりがちです。

本記事では、訪問介護における苦情対応の手順を5つのステップに分けて解説します。

1. 謝罪:まず、相手の不快な思いを謝罪します。

2. 事実確認:苦情の内容を具体的に聞き取り、事実関係を正確に把握します。

3. 状況説明:事業所の立場や見解を説明します。

4. 解決策の提案:具体的な解決策を提示し、今後の対応方針を共有します。

5. 記録:対応内容を記録し、今後の参考にします。

苦情はサービスの質を高めるヒントとなります。

相手の心情に寄り添い、真摯に対応することで、信頼関係を築き、より良いサービス提供を目指しましょう。

訪問介護は、利用者の方々にとって大切なサービスだから、事業所は責任を持って対応してほしいわ。

訪問介護においては、クレーム対応は避けては通れない課題ですが、適切な対応によって、利用者の方々との信頼関係を築き、安心安全なサービスを提供することができます。

💡 訪問介護では、利用者や家族からのクレームが多い

💡 クレームは、サービスの質向上のための貴重な情報

💡 適切なクレーム対応は、事業所の信頼を高める