太陽光発電の出力制御って一体ナニ?2024年の最新事情を徹底解説増加する出力制御の現状とは!?

💡 太陽光発電の出力制御が近年増加している

💡 2024年は出力制御がエリアによって増減する見込み

💡 出力制御の仕組みと太陽光発電への影響について解説

それでは、最初の章に移りましょう。

再生可能エネルギー出力制御の激増とその要因分析

再生可能エネルギーの導入拡大は、安定した電力供給という課題を抱えていますね。

✅ 再生可能エネルギーの出力抑制は、供給過剰による電力需給のバランス維持のために必要となる。天候に左右される再生可能エネルギーの発電量は、需要と一致せず、余剰電力が発生することがある。そのため、火力発電など他の発電所の出力調整や、送電網への負荷軽減を目的として、再生可能エネルギーの出力を意図的に制限する必要がある。

✅ 出力抑制は、優先給電ルールに基づいて行われ、火力発電や揚水発電などの出力調整が優先される。送電網の容量制限など、系統容量確保の観点からも出力抑制は必要となる。

✅ 欧州では、再生可能エネルギーの導入拡大に伴い、出力抑制が頻繁に発生している。そのため、出力制御技術の向上や、需要家側の柔軟な対応など、様々な対策が求められている。また、電力系統の安定化、送電網の増強など、長期的な視点に立った対策も必要不可欠である。

さらに読む ⇒HATCH |自然電力のメディア出典/画像元: https://shizen-hatch.net/2022/07/14/renewable-energy-2/実際に2023年は、出力制御が激増したんですね。

改めて、再エネ導入の課題の大きさを実感しました。

2023年は、再生可能エネルギーの出力制御が激増した年となりました。

特に、東北、中国、四国の各電力会社管内で出力制御が激増し、中部、北陸、関西の各電力会社管内では初めて出力制御が実施されました。

従来、出力制御は主に九州電力管内で見られていましたが、2023年には西日本エリア全体に拡大し、その規模は全国の出力制御の大部分を占めるまでに急増しました。

資源エネルギー庁は、出力制御の激増要因として、連系線の活用による域外送電量の減少、需要の減少、および晴天日や水量の増加による再エネ発電量の増加を挙げています。

しかし、太陽光発電の伸びは鈍化しており、風力発電も本格普及には程遠い状況です。

つまり、再エネ発電量の増加が原因とする資源エネルギー庁の指摘はデータと矛盾しています。

本稿では、西日本3エリアの2022年と2023年の電力需給実績データを比較検討することで、出力制御の激増要因を分析します。

その結果、再エネ発電量の増加ではなく、他の要因が影響している可能性が示されます。

具体的には、需要の減少、連系線活用による域外送電量の減少に加えて、電力系統の運用方法や市場メカニズムの変更などが考えられます。

本稿は、再エネ出力制御の実態と影響、その解決に向けて、マクロな視点から分析し、出力制御を最小化するための処方箋を探ることを目的としています。

詳細な分析を通じて、出力制御の激増に真正面から向き合い、再エネ導入拡大と安定的な電力供給の両立に向けた具体的な方策を提示します。

ええ、出力制御の増加って、やっぱり再エネ導入の課題を象徴してると思うわよね。

電力需給と出力制御の必要性

出力制御は、電力需給のバランス維持に不可欠なんですね。

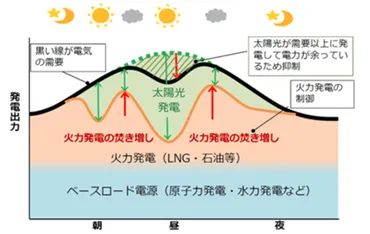

✅ 電力供給量が需要を上回る場合、需給バランスを維持するため、火力発電の出力を調整することで需給バランスを維持しています。

✅ 再生可能エネルギーの導入拡大に伴い、需要が少ない時間帯に火力発電の出力を抑制したり、地域間連系線を活用したりすることで、需給バランスを調整しています。

✅ それでもなお供給量が余ると見込まれる場合は、優先給電ルールに基づき、再生可能エネルギーの発電量を制御することで、需給バランスを維持しています。

さらに読む ⇒九州電力 ホーム出典/画像元: https://www.kyuden.co.jp/td_renewable-energy_purchase_control_renewable-energy.html火力発電や揚水発電などの優先順位、なるほど。

原子力発電の出力調整の難しさも、課題ですね。

再生可能エネルギー(再エネ)の大量導入が進み、電力需給のバランスが変化しています。

特に、太陽光発電など天候に左右される再エネは、発電量が変動するため、出力制御が必要となる場合があります。

九州地方では、太陽光発電の増加と原発の再稼働により、電気が余る可能性が指摘されています。

電力は需要と供給のバランスが重要で、需要が多い時間帯には電気が不足し、需要が少ない時間帯には電気が余る場合があります。

再エネの出力制御は、電力需給のバランスを維持するための措置です。

発電所の特性に基づいた優先給電順位があり、火力発電、揚水発電、太陽光発電、風力発電、原子力発電などの順に制御が行われます。

原子力発電は、CO2排出を抑えられる長期固定電源ですが、出力調整が難しいという特徴があります。

そのため、太陽光発電など変動性の高い再エネを優先的に制御すると、原子力発電の出力をすぐに元に戻すことができず、火力発電による補填が必要となり、コストとCO2排出量の増加につながる可能性があります。

再エネの出力制御は、電力需給の安定化とCO2排出抑制の両立という課題を解決するために必要不可欠な対策です。

再エネの導入拡大と出力制御の適切な運用によって、安定的な電力供給と環境負荷の低減を目指していく必要があります。

原子力発電は難しいんだ。知らなかったわ。

太陽光発電の将来性と課題

太陽光発電の将来性は大きい一方で、課題も山積しているんですね。

✅ 太陽光発電は、再生可能エネルギーの導入促進政策や発電効率の向上により将来性がある。

✅ 国の目標達成には再生可能エネルギーの導入が必須で、太陽光発電は設備設置条件が比較的容易であることから、政府や自治体の補助金による支援を受けている。

✅ 一方で、太陽光発電設備の廃棄問題や環境破壊の懸念など、解決すべき課題も存在する。特に2030年問題では、大量の太陽光発電設備の廃棄が環境負荷となる可能性が懸念されている。

さらに読む ⇒アスグリ|太陽光発電のお役立ち情報メディア出典/画像元: https://asuguri.jp/solar-power-future/2030年問題、深刻ですね。

太陽光パネルの廃棄問題、しっかり対策しないと。

太陽光発電は、パリ協定、SDGs、カーボンニュートラルといった地球規模の目標達成に向けた取り組みにおいて、重要な役割を担っています。

国による再生可能エネルギー導入の推奨や発電効率の向上により、太陽光発電は将来性のあるビジネスと言えるでしょう。

しかし、一方で2030年問題と呼ばれる、太陽光発電設備の大量廃棄による環境問題や処理能力不足が課題として存在します。

具体的には、太陽光パネルに含まれる鉛や銀などの有害物質の不法投棄による環境破壊や、最終処分場のひっ迫が懸念されます。

太陽光発電の将来性を維持するためには、これらの課題に対する対策が不可欠です。

環境負荷の少ないリサイクル技術の開発や、廃棄物処理システムの整備などが求められます。

本記事では、太陽光発電ビジネスの将来性と課題について、具体的な事例やデータに基づいて解説しました。

太陽光発電投資に関心のある方は、これらの情報を参考に、リスクとメリットを理解した上で、適切な判断を行ってください。

太陽光発電は将来性あるけど、廃棄問題とか環境問題も、ちゃんと考えていかないとね。

出力制御の現状と2024年の最新情報

エリアごとの出力制御率の変化、興味深いですね。

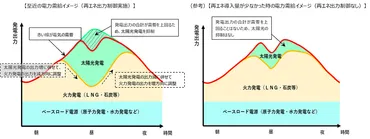

✅ 2024年度の再エネ出力制御の見通しは、エリアごとに大きく異なり、九州では出力制御率が減少する一方で、東北、中国、四国では増加すると見込まれています。

✅ 出力制御増加の要因は、東北では需要減少、中国では需要減少と連系線活用量の減少、四国では需要減少と揚水の補修計画による作業停止などがあげられます。

✅ 電力会社別に見ると、北海道電力ネットワークでは、出力制御率は2023年度に比べて増加しますが、オンライン化による影響は限定的と見込まれています。

さらに読む ⇒エコめがねエネルギーBLOG – エコめがねエネルギーBLOG出典/画像元: https://blog.eco-megane.jp/2024%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%81%AE%E5%87%BA%E5%8A%9B%E5%88%B6%E5%BE%A1-%E7%9F%AD%E6%9C%9F%E8%A6%8B%E9%80%9A%E3%81%97/2024年度は、出力制御の状況が大きく変わる可能性があるんですね。

この記事は、太陽光発電投資において近年増加している「出力制御」について、2024年の最新情報を分かりやすく解説しています。

出力制御とは、電力の発電量が使用量を上回った際に、発電量を抑えて需給バランスを整える措置のことです。

近年、太陽光発電の導入拡大に伴い、出力制御のエリアが拡大し、2024年度は東京電力を除く9社の電力会社で実施される見込みです。

記事では、出力制御の優先順位、各電力会社の出力制御率の推移、出力制御量が増加する理由、出力制御を抑制するための取り組み、2024年度以降の見通し、出力制御の補償ルールなどを、図やグラフを用いて詳しく説明しています。

また、出力制御がなぜ必要なのか、需給バランスが崩れるとどのような影響があるのかについても解説しています。

太陽光発電投資に関わる方にとって、出力制御に関する理解を深めるために役立つ内容となっています。

出力制御、来年もどうなるのか、注目だわね。

出力制御の仕組みと太陽光発電への影響

出力制御の仕組み、理解できました。

太陽光発電への影響も、改めて認識しました。

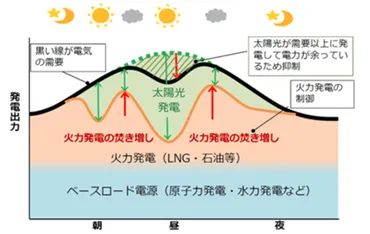

✅ 再生可能エネルギーの導入拡大に伴い、電力需要が低い時期に太陽光や風力発電の出力が需要を上回ることがあり、需給バランスを維持するために、出力制御が必要となる場合がある。

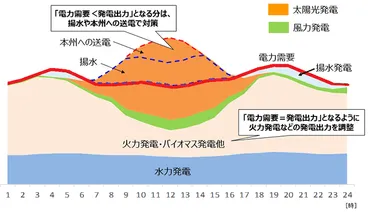

✅ 出力制御は、火力発電所などの出力抑制、揚水式発電所の揚水運転、本州への送電などを行い、それでも足りない場合は、優先給電ルールに基づき、太陽光や風力発電の出力を制御する。

✅ 出力制御は一時的な措置であり、年間を通した再生可能エネルギーの発電量は増加するため、安定的な電力供給、再生可能エネルギーの導入拡大に不可欠な取り組みである。

さらに読む ⇒北海道電力出典/画像元: https://www.hepco.co.jp/network/renewable_energy/output_control/constraints/index.html出力制御の優先順位、太陽光発電は最後なんですね。

近年、電力会社による「出力制御」が注目されています。

これは、太陽光発電などの自然エネルギー発電による発電量の増加によって電力の需給バランスが崩れるのを防ぐための措置です。

電力会社は、電力の安定供給のために、発電量が多い時間帯には発電所の出力制御を行い、電力の需要と供給のバランスを調整しています。

出力制御は、発電コストや技術的特性によって優先順位が決められており、火力発電の出力制御、揚水発電の利用、他地域への送電、バイオマス発電の出力制限、そして太陽光発電・風力発電の出力制限という順番で実施されます。

つまり、太陽光発電は出力制御の対象となるものの、火力発電や揚水発電などが優先的に制御されるため、太陽光発電が常に制限されるわけではありません。

太陽光発電を導入する企業や家庭にとっては、出力制御は発電量と収入に影響を与える可能性があるため、注意が必要です。

そのため、出力制御の仕組みを理解し、必要な対策を講じることで、太陽光発電の費用対効果を最大限に高めることが重要です。

出力制御に関する情報収集と対策をしっかりと行い、太陽光発電を有効活用しましょう。

出力制御って、太陽光発電の収入にも影響するのかな?

本日は、再生可能エネルギーの出力制御について、詳しく解説しました。

💡 再生可能エネルギーの導入拡大に伴い、出力制御が重要になっている

💡 2024年は、出力制御がエリアによって増減する見込み

💡 出力制御は、太陽光発電の収入にも影響を与える可能性がある