日本の水産資源は大丈夫? 減少と対策の現状深刻化する漁業不振とは!?

💡 気候変動と水質汚濁が水産資源に深刻な影響を与えている

💡 日本の漁業は、過剰漁獲や乱獲などの問題を抱えている

💡 持続可能な漁業の実現が急務となっている

それでは、第1章、気候変動と水質汚濁による水産資源への影響についてお話します。

気候変動と水質汚濁による水産資源への影響

これは深刻な問題ですね。私たちの食生活にも大きな影響を与えそうです。

公開日:2021/06/03

✅ 日本の漁業不振は、温暖化に加えて、水質汚染、漁業者の激減、魚価の低下、乱獲といった問題も深刻化しており、温暖化対策だけでは不十分である。

✅ 専門家の多くは、漁業不振の最大の要因は公的な資源管理が行われてこなかったことだと考えており、欧米のように科学的に漁獲可能量を算出し、それに基づいた漁を行うことが必要である。

✅ 日本では、漁獲制限が厳しくなく、漁師は目の前に魚がいれば獲ってしまう状況となっており、乱獲が続いている。そのため、漁獲制限を守らせるための厳密なルール付けが求められる。

さらに読む ⇒改めて、水産資源の重要性を認識しました。

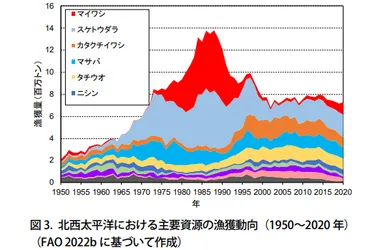

気候変動は、海水温の上昇、海流の変化、栄養塩類の循環に影響を与え、水産資源と漁業・養殖業に深刻な影響を与えています。日本の沿岸では、海水温の上昇によるブリの豊漁やサワラの分布域の北上、磯焼けの拡大、南方性エイ類の増加による漁獲物への食害などが報告されています。気候変動の影響を軽減するために、温室効果ガスの排出抑制や高水温耐性を持つ養殖品種の開発など、緩和と適応の両面からの対策が進められています。一方、水質汚濁も水産資源に大きな影響を与えています。工業廃水や生活排水の流入による富栄養化は、赤潮や貧酸素水塊の発生につながり、漁業資源の減少や漁業生産量の低迷を引き起こします。日本では、水質汚濁防止法等の制定と、漁場環境改善計画による支援等により、水質改善が進められていますが、依然として課題が残っています。これらの問題に対処するためには、水産資源のモニタリング、数値予測モデルによる影響評価、対策案の検討、漁場環境の改善など、多岐にわたる取り組みが必要です。

なるほどね、水質汚染は企業の責任も大きいってことか?

そうね、温暖化と水質汚染、どちらも深刻な問題だけど、対策が進められてるって聞いて安心したわ。

私も、最近は魚を食べるのがちょっと怖いわね。

持続可能な漁業の重要性

持続可能な漁業、大切ですね。

✅ この記事は、水産資源の減少問題とその原因について解説し、持続可能な漁業の重要性を説いています。

✅ 特に、過剰漁獲と気候変動が水産資源減少の主な原因として挙げられ、具体的な事例や統計データで現状が示されています。

✅ また、水産資源を守るための取り組みとして、MSC認証制度とMSC「海のエコラベル」の重要性が強調され、私たちが選んで買うことで水産資源保護に貢献できることが説明されています。

さらに読む ⇒MSC認証制度、知らなかったわ。これから気を付けて魚を選ぶようにします。

気候変動は海洋環境に深刻な影響を与え、水産資源や海洋生物に変化が生じています。海水温の上昇や海洋酸性化は、海洋生物の生息域を狭め、水産資源の分布にも影響を与え、漁業の機会と課題を生み出す要因となっています。こうした変化に対応するために、持続可能な漁業の推進が重要になります。MSC認証漁業は、適切な管理とモニタリングによって、気候変動にも対応できる持続可能な漁業として注目されています。MSC認証を受けた水産物は、環境への負荷を軽減しながら、消費者が安全に魚介類を摂取できる選択肢となります。天然魚は、他のタンパク質源に比べて、環境負荷が低いことも特徴です。持続可能な漁業の推進は、経済と環境のバランスを保ち、将来にわたって海の恵みを持続的に享受するための重要な取り組みです。

なるほど、MSC認証の魚を売れば儲かるのか?

やっぱり、環境問題って、私たちみんなが意識して取り組まなきゃダメだよね。

MSC認証の魚って、スーパーで売ってるのかな?

生物学的許容漁獲量 (MSY) の概念と重要性

生物学的許容漁獲量、難しい言葉だけど、大切な概念ですね。

公開日:2023/07/25

✅ この記事は、持続可能な漁業の重要性を説き、世界と日本の水産資源の現状、持続可能な漁業に向けた取り組み事例、そして私たちにできるアクションを紹介しています。

✅ 具体的には、世界では水産資源の35.4%が持続可能なレベルを超えており、過剰漁業による水産資源の減少が深刻化している状況が示されています。一方で、水産養殖の拡大が進んでおり、安定的な水産物供給に貢献しています。

✅ 日本においては、アサリの産地偽装問題など、違法な漁業が問題となっています。持続可能な漁業の実現に向けて、地域における資源管理、水産資源の回復、藻場の復活など、さまざまな取り組みが行われています。

さらに読む ⇒違法な漁業って、本当に困りますよね。

生物学的許容漁獲量(MSY)とは、漁獲可能な水産資源の量を最大限に引き出しながらも、将来の世代のために資源を維持可能なレベルで管理するための目標値です。簡単に言うと、ある魚種の個体群が持続可能な状態を維持できる最大漁獲量のことです。MSYは、漁業資源の持続可能な管理において重要な役割を果たします。MSYを超過して漁獲を行うと、資源量が減少し、最終的には漁業資源が枯渇してしまう可能性があります。MSYを維持することで、漁業資源の安定的な収穫を長期間にわたって確保することができます。しかし、MSYを正確に計算することは非常に難しいです。漁業資源の成長率や死亡率、生殖率などの生物学的情報は、不確実性を含んでいるためです。また、漁業技術の進歩や環境変化などの外的要因も、MSYに影響を与える可能性があります。そのため、MSYはあくまでも目標値であり、現実の漁業管理においては、MSYの推定値に基づいて、柔軟な管理方法を採用することが重要です。具体的には、漁獲枠の設定や操業期間の制限、禁漁区の設定などの方法を用いて、漁業資源の管理を行う必要があります。MSYは、水産資源管理の重要な指標であり、漁業資源を持続的に利用するために、その概念を理解し、適切に運用することが重要です。

MSYって、簡単に言うと、魚をどれだけ獲ってもいいかってことか?

水産資源を管理するって、難しい課題だと思うわ。

私も、魚を食べる時は、産地とか漁獲方法とか、もっと気を付けてみようかな。

サンマ不漁の要因と現状

サンマ、本当に不漁になったんですね。

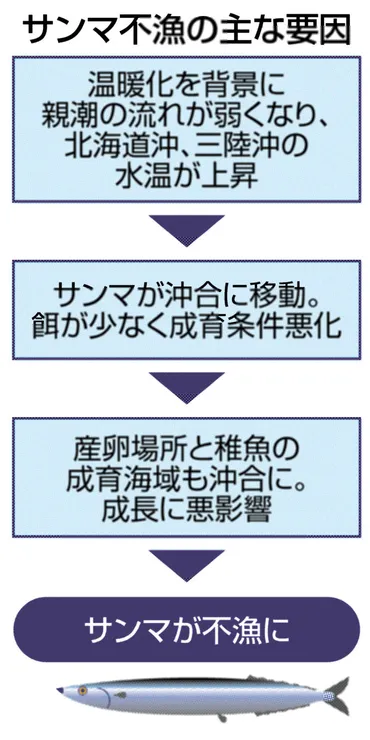

✅ 国立研究開発法人水産研究・教育機構は、サンマ不漁の要因として地球温暖化による海水温上昇、餌不足、成育環境の変化などを挙げました。

✅ 特に北海道沖や三陸沖の水温上昇がサンマの生育に悪影響を与えているとされています。

✅ サンマの漁獲量は近年大きく減少しており、その原因究明と対策が急務となっています。

さらに読む ⇒サンマの不漁は、温暖化の影響が大きいんですね。

国立研究開発法人水産研究・教育機構は、近年のサンマの不漁要因と海洋環境の関係に関する調査・研究の成果を発表しました。2010年の分布の沖合化が不漁の始まりと考えられ、その後も海洋環境や餌環境の変化により沖合化と資源の減少が続いています。沖合化の原因として、親潮の弱化に伴う道東・三陸沖の水温上昇や動物プランクトンの減少が挙げられます。沖合では餌条件が悪いため、サンマの成長や成熟にも悪影響が出ています。また、日本の近海では他の浮魚類が増加し、サンマの回遊を妨げている可能性もあります。

サンマの不漁は、値段にも影響するのか?

サンマの沖合化、深刻ですね。

サンマって、昔は安くてたくさん食べられたのにね。

日本の漁業の現状と課題

日本の漁業は、厳しい状況なんですね。

公開日:2023/08/16

✅ 日本のSDGs目標14「海の豊かさを守ろう」は、2020年から3年連続で達成状況が「赤:重要な課題が残っている」と評価されています。これは、日本の漁業生産量が世界と比べて減少している状況が続いているためです。

✅ 記事では、マサバ太平洋系群を例に挙げ、日本のサバ資源が成長する前に漁獲され、成長乱獲が起きている現状が示されています。これは、サバが成長する前に一網打尽にされてしまうため、年齢を重ねた大型のサバが少なくなり、資源量の減少につながっています。

✅ 日本の水産資源管理は、科学的根拠に基づいた漁獲可能量(TAC)によって行われています。しかし、記事では、TACによる管理だけでは十分ではなく、成長乱獲を防ぐための新たな対策が必要であることが指摘されています。具体的には、産卵期の漁獲規制や、年齢制限による漁獲量の調整などが考えられます。

さらに読む ⇒成長乱獲って、初めて知りました。

日本の漁業は、漁獲量減少と担い手不足という深刻な状況に直面しています。海面漁業の漁獲量は1980年代をピークに減少し、2023年には過去最低を更新しました。これは、サバ、サンマ、サケといった日本の食卓を支えてきた魚種の減少が主な要因です。漁業者の不足は、高齢化、低収入、将来への不安などから新たな担い手を確保することが難しい状況を反映しています。さらに、地球温暖化による海の環境変化も漁獲量に大きな影響を与えており、従来の漁場や漁獲量が変化しています。こうした状況を踏まえ、国は漁業者の利害を調整し、漁獲量の制限などを通じて資源の適切な管理を行うことが求められています。

成長乱獲って、儲からないんじゃないの?

日本の水産資源、このままじゃ本当に危ないわ。

私も、魚をもっと大切にしなきゃいけないわね。

今回の記事では、日本の水産資源の現状と課題について詳しく知ることができました。

💡 気候変動と水質汚濁は、水産資源に深刻な影響を与えている

💡 持続可能な漁業の推進が、水産資源を守るために不可欠

💡 私たち一人ひとりが、水産資源問題に関心を持ち、行動することが重要