アダム・スミスの『国富論』は現代でも通用するのか?『国富論』は現代社会でも有効なのか!?

「国富論」で世界を変えたアダム・スミス!自由市場のメカニズム、労働価値説、自由貿易など、現代経済の基礎を築いた彼の思想をわかりやすく解説。市場経済の未来を考える上で必読の書!

💡 アダム・スミスは、自由市場経済を提唱し、市場メカニズムが社会全体を豊かにすると主張しました。

💡 『国富論』は、重商主義を批判し、労働価値説に基づいた消費財こそが国富であると主張しています。

💡 『国富論』は、現代でも重要な経済理論であり、自由貿易や市場経済の理論的な根拠として、広く参照されています。

それでは、アダム・スミスが著した『国富論』について、詳しくご紹介していきましょう。

自由市場と『国富論』

アダム・スミスが提唱した「見えざる手」とは何か?

市場メカニズムによる社会全体の利益

アダム・スミスが『国富論』で提唱した「競争」について、現代社会ではどう捉えるべきか、興味深いですね。

公開日:2022/09/09

✅ アダム・スミスは「経済学の父」として知られ、市場における分業と交換が社会全体を豊かにすると説いたが、彼の有名な「見えざる手」は、神による市場の自動調整という誤解を受けがちである。

✅ 中央大学の井上義朗教授は、アダム・スミスの原著を精査した結果、翻訳では「競争」と一括りにされている言葉が、実際には2つの異なる意味合いで用いられていることを発見した。

✅ 教授は、現代社会で強調される「相手を出し抜く競争」とは異なり、アダム・スミスは、互いの能力を高め合い、より良い成果を生み出すための「健全な競争」を重視していたことを明らかにした。

さらに読む ⇒NewsPicks | 経済を、もっとおもしろく。出典/画像元: https://newspicks.com/news/4570800/body/なるほど、現代社会の競争とは、少し意味合いが違うんですね。

アダム・スミスは、健全な競争を重視していたということですね。

18世紀のイギリス経済学者アダム・スミスは、1776年に発表した『国富論』で、自由市場のメカニズム、労働価値説、自由貿易など、後の経済学を形作る重要な概念や理論を提唱しました。

スミスは、啓蒙主義思想、自然法思想、重農主義思想の影響を受けながら、当時のイギリスが経験していた産業革命と重商主義政策の矛盾を背景に『国富論』を執筆しました。

当時のイギリスでは、機械工業の発達、蒸気機関の誕生など、近代的な工業の誕生が加速しており、一方で重商主義政策による国家による貿易規制が、産業の発展を阻害している面もありました。

『国富論』は、こうした時代背景の中で、自由な市場メカニズムこそが富を生み出し、社会全体を豊かにすると主張しました。

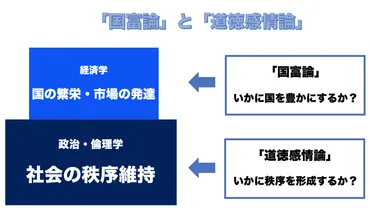

スミスは、個人の利己的な行動が、市場を通して社会全体の利益に繋がるという「見えざる手」の概念を提唱し、国家による過剰な介入は、かえって経済活動を阻害すると論じています。

スミスの経済学は、しばしば「自由放任主義」と誤解されることもありますが、実際には国家が社会基盤の整備や教育、司法制度などの重要な役割を果たす必要性を認めていました。

『国富論』は、現代の経済学においても重要な位置づけを持っており、特に自由貿易や市場経済の理論的な根拠として、広く参照されています。

現代の市場経済のあり方を考える上で、スミスの経済思想を理解することは、非常に重要です。

うん、面白い話だな。アダム・スミスは、市場の効率性を重視したんだな。競争も、ただ相手を出し抜くだけじゃなく、能力を高め合うためのものって考え方も大事だな。

『国富論』の主張

「国富論」で最も重要な主張は?

自由放任と分業

アダム・スミスは、重商主義を批判し、自由市場メカニズムが社会全体を豊かにすると主張したんですね。

✅ 「国富論」は、アダム・スミスが提唱した重商主義批判、分業による市場経済の発展、資本蓄積による生産的労働増加、自由放任主義による「見えざる手」の作用、所有権の確立による労働意欲の向上など、経済発展に関する重要な論点が盛り込まれた著作です。

✅ スミスは、重商主義が金銀の蓄積を重視し、私的利益の追求を規制することに対し、労働価値説に基づいた消費財の重要性と、私的利益追求が社会全体の利益を生み出すという考えを主張しました。

✅ さらに、分業が作業場の効率化と社会全体の専門化・細分化をもたらし、市場経済の発展に貢献するとともに、資本形成と資本投下によって生産的労働を増やし、国富の増加を促進すると論じています。

さらに読む ⇒アダムスミス】「国富論」わかりやすく解説│Web大学 アカデミア出典/画像元: https://akademeia-literacy.com/economics/adam-smith-wealth-of-nation/なるほど。

スミスは、個人の自由な行動が、市場を通して社会全体の利益につながるという「見えざる手」の概念を提唱したんですね。

『国富論』は、重商主義批判から始まり、分業による労働生産性向上、資本形成・投下による生産的労働増加、自由放任、所有権確立などを主張しています。

重商主義は、金銀の蓄積こそ国富であると考え、貿易による金銀獲得を重視していました。

スミスは、労働価値説に基づき、消費財こそ国富であると主張し、重商主義の誤りを指摘しました。

分業は、各人が特定の作業に特化する事で労働生産性を高め、市場経済の発展を促すとしています。

スミスは、分業は人間の交換性向から発生する自然な現象であると説明しています。

資本形成・投下は、生産的労働者の職場を増やし、労働の機会を増やすことで国富を増加させると主張しています。

スミスは、人間の地位向上への野心から節約が行われ、それが資本形成につながると考えていました。

『国富論』は、自由放任主義を提唱していますが、スミスは、社会全体の利益のためには、国家による一定の介入が必要であるとも認めていました。

うん、さすがだな。スミスは、自由市場の重要性を理解していたんだな。現代でも、自由競争が経済発展に重要なんだよ。

アダム・スミスとその時代

アダム・スミスはどんな経済思想を唱えたの?

自由貿易と市場メカニズム

アダム・スミスは、18世紀のイギリスで生きていたんですね。

当時の社会状況が、彼の経済思想に影響を与えているのかな。

公開日:2023/10/20

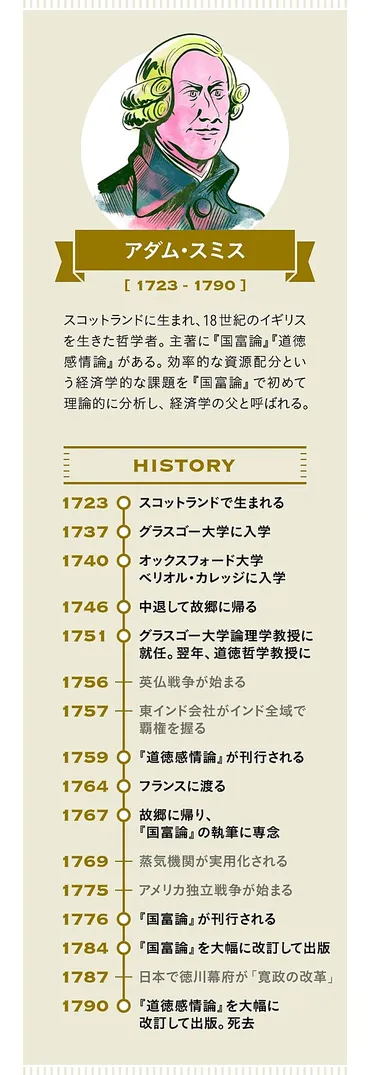

✅ この記事は、アダム・スミスの生涯と経済思想を紹介しています。

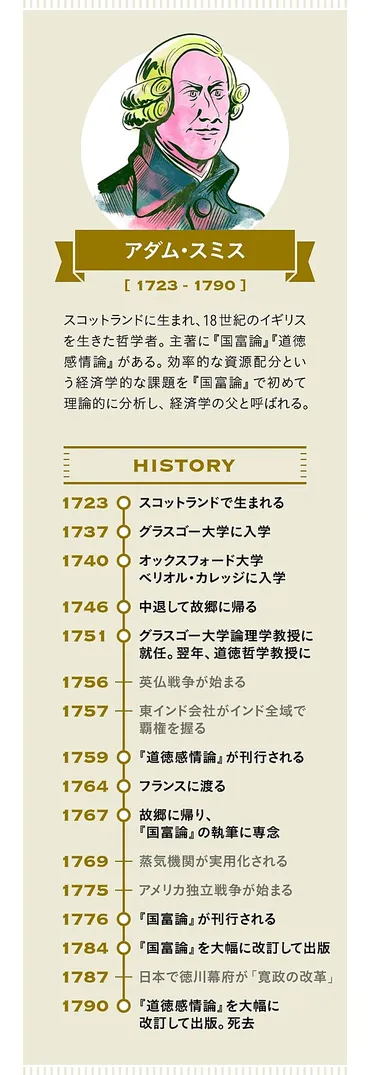

✅ アダム・スミスは18世紀のスコットランドの経済学者であり、古典派経済学の父として有名です。彼は「国富論」や「道徳感情論」などの著作で、自由貿易、分業、そして「見えざる手」の概念を提唱しました。

✅ アダム・スミスの経済思想は、政府の役割を最小限にすること、市場メカニズムを重視すること、そして自由競争を通じて社会全体の富を最大化する考え方でした。

さらに読む ⇒東証マネ部!出典/画像元: https://money-bu-jpx.com/news/article047350/そうか、スミスは、重商主義政策による産業の発展阻害を見て、自由貿易の必要性を感じていたんですね。

アダム・スミスは、18世紀のイギリスにおいて『道徳感情論』と『国富論』を著した哲学者、倫理学者、経済学者です。

彼の経済学に関する著作は、現代経済学の基礎を築いたことから「近代経済学の父」と呼ばれています。

スミスが生きていた時代は、啓蒙主義の隆盛期であり、産業革命が進む一方で、格差と貧困、財政難などの社会問題も抱えていました。

当時のイギリスは、重商主義に基づいた保護関税や産業保護政策を推進しており、東インド会社などの特許会社による保護貿易が中心でした。

スミスは、『国富論』において自由貿易と市場メカニズムの重要性を説き、国家は市場の干渉を最小限にするべきであると主張しました。

彼の思想は、後の自由主義経済学の発展に大きな影響を与え、現代の資本主義社会の基礎となっています。

アダム・スミスって、けっこう先見の明があったんだな。彼の思想は、現代でも通用する部分が多いと思うよ。

『神の見えざる手』の仕組み

「神の見えざる手」とは?

市場の自己調整メカニズム

重商主義と神の見えざる手は、対照的な考え方ですね。

✅ この記事は、重商主義と神の見えざる手という2つの経済思想を説明しています。

✅ 重商主義は、国家が積極的に経済活動に介入し、輸出を促進することで富を増大させようとする思想であり、神の見えざる手は、自由競争を通じて社会全体の利益を最大化するという思想です。

✅ 記事では、重商主義の限界と、自由市場経済の課題についても触れられており、現代経済における政府の役割について考える上で重要な示唆を与えています。

さらに読む ⇒ソルバ! 大人の社会科メディア〜ビジネス、経済、歴史、哲学、地理...〜出典/画像元: https://solver-story.com/?p=1226確かに、神の見えざる手は万能ではありませんね。

市場の失敗や外部性などの問題も存在します。

「神の見えざる手」とは、アダム・スミスが提唱した、個人が自己利益を追求することで、結果的に社会全体の利益が促進されるという経済理論です。

市場経済において、消費者はより安く、生産者はより高く売りたいという行動を通じて、価格や需給が自然と調整され、資源が効率的に配分されます。

例えば、パンの価格が上昇すると、新たなパン屋が参入し、既存のパン屋も生産を増やします。

その結果、供給が増加し、価格は再び下がるというように、価格の変動を通じて需給のバランスが調整されます。

また、スマートフォン市場では、企業が利益を最大化しようと技術革新や価格競争を行うことで、消費者はより高性能で低価格な製品を手に入れることができます。

しかし、「神の見えざる手」は万能ではなく、情報の非対称性、外部性、公共財の供給、市場の独占など、市場の効率性を阻害する要因も存在します。

そのため、政府はこれらの問題に対処するために、適切な政策を行う必要があります。

市場メカニズムは重要だけど、政府の役割も必要だな。特に、外部性や市場の失敗に対しては、政府が介入して対策を講じる必要があるだろう。

現代社会における『国富論』の意義

「国富論」は現代経済にどんな影響を与えている?

自由市場と分業の重要性を示唆

アダム・スミスの『国富論』は、現代でも重要な経済理論なんですね。

公開日:2021/04/12

✅ この記事は、アダム・スミスの「国富論」を初心者向けに解説しており、特に「富」の概念と重商主義批判について説明しています。

✅ 「富」は国民の労働によって生産される必需品と便益品であると定義され、重商主義的な「金・銀・貴金属」中心の考え方ではなく、生産された消費財こそが富であると主張しています。

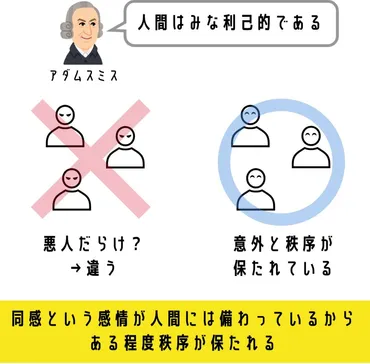

✅ さらに、アダム・スミスは「道徳感情論」で提唱した「同感」という概念を基に、人間の利己的な行動が社会秩序を保つ仕組みを説明し、それが「国富論」の基礎となっていることを示しています。

さらに読む ⇒クリプトピックス わかりやすい経済学出典/画像元: https://vicryptopix.com/adamsmith/なるほど。

アダム・スミスは、個人が利己的な行動をとることで、社会全体の利益が促進されると考えたんですね。

『国富論』は、現代でも重要な経済理論を提供しています。

スミスが示した分業、資本形成、自由市場の重要性は、現代経済においても重要な要素です。

しかし、『国富論』は、社会全体の利益を追求する一方で、市場の失敗や貧富の格差などの問題点も指摘しています。

『国富論』を理解することで、現代社会における経済問題をより深く理解することができます。

スミスは、人間の利己心も社会にとってプラスに働くって考えていたんだな。現代社会でも、個人の利益追求が、経済発展に貢献している部分もあると思うよ。

アダム・スミスの『国富論』は、現代社会においても重要な示唆を与えてくれます。

💡 重商主義を批判し、自由な市場メカニズムが富を生み出すと主張した。

💡 労働価値説に基づき、消費財こそが国富であると定義した。

💡 自由貿易と市場経済の重要性を説き、政府の役割は最小限とするべきだと主張した。