米軍機の低空飛行問題:住民への脅威は本当にあるのか?全国で相次ぐ低空飛行!その実態とは!?

全国で相次ぐ米軍機の低空飛行!住民の安全は?騒音や危険性、日米地位協定の矛盾とは?沖縄の夜間飛行問題、基地の危険性、オスプレイ訓練、そして墜落事故…日本の空と安全は大丈夫なのか?

💡 米軍機の低空飛行は、住民の安全を脅かすだけでなく、騒音問題や心理的なストレスも発生させている。

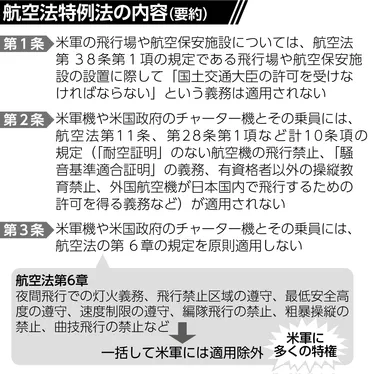

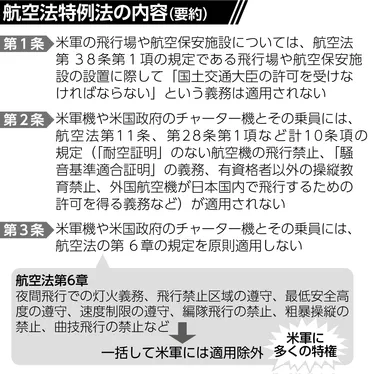

💡 日本政府は、日米地位協定に基づき、米軍機の飛行に関する法的規制を適用除外としている。

💡 米軍機の低空飛行は、全国各地で住民から中止を求める声が上がっている。

それでは、具体的な事例を交えながら、米軍機の低空飛行問題について詳しく見ていきましょう。

米軍機の低空飛行問題:全国で相次ぐ住民への脅威

米軍機の低空飛行、なぜ止まらない?

日米地位協定が原因

本章では、米軍機の低空飛行問題の現状について詳しく解説していきます。

✅ 近年、全国各地で米軍機による異常な低空飛行が相次いでおり、住民から中止を求める声が上がっています。

✅ 低空飛行は、航空法で定められた最低安全高度を下回ることが多く、住民の安全を脅かすとともに、騒音問題や心理的なストレスも発生させています。

✅ 日本政府は、日米地位協定に基づき米軍機の飛行に関する法的規制を適用除外とする特例法を制定しており、米軍機の低空飛行を容認する姿勢を示しています。しかし、住民の安全と生活を守るため、米軍機による低空飛行の中止を求める声が強まっています。

さらに読む ⇒自治体問題研究所(自治体研究社)公式サイト出典/画像元: https://www.jichiken.jp/article/0256/近年、米軍機の低空飛行による住民への影響が深刻化していることを改めて認識しました。

米軍機による低空飛行が全国で相次ぎ、住民の安全に対する懸念が高まっている。

東京都心上空では、新宿駅周辺や東京スカイツリー周辺を米軍機が低空飛行し、実戦訓練か遊覧飛行かは不明。

沖縄県では、慶良間諸島周辺で米軍の特殊作戦機による超低空飛行訓練が相次ぎ、住民から中止を求める声が上がっている。

全国各地で同様の報告があり、米軍機の低空飛行による騒音や危険性に対する懸念が強まっている。

日本の航空法では、人口密集地での低空飛行は禁止されているが、日米地位協定に基づく航空法特例法により、米軍機には適用除外されている。

米軍は、国内法の規制を受けずに低空飛行訓練を行っており、住民の安全を軽視しているとの批判が出ている。

政府は、米軍機の低空飛行を容認し、日米安保のために重要だと主張している。

しかし、米軍自身は、人口密集地での低空飛行訓練を禁止しており、日本の法規制と米軍の行動に矛盾があることが指摘されている。

なるほど、これは深刻な問題ですね。低空飛行による騒音被害は、企業の生産性にも悪影響を与える可能性があります。

沖縄における米軍基地問題:騒音問題と安全保障の矛盾

沖縄の米軍基地、騒音問題の解決策はあるのか?

夜間飛行禁止と基地撤去

本章では、沖縄における米軍基地問題について、騒音問題と安全保障の矛盾という観点から詳しく解説していきます。

✅ 米軍嘉手納基地と普天間飛行場周辺で、聴覚障害を引き起こす100デシベルを超える米軍機などの騒音が頻繁に発生しており、住民の生活環境に深刻な影響を与えている。

✅ 沖縄県の照屋義実副知事は、日米関係機関に対して騒音軽減を求める要請を行った。

✅ 記事は有料会員限定のため、具体的な騒音問題の現状や今後の対策についての詳細は不明である。

さらに読む ⇒沖縄タイムス+プラス | 沖縄の最新ニュースサイト | 沖縄タイムス社 | 沖縄タイムス+プラス出典/画像元: https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/1225909沖縄の住民の方々は、長年騒音問題に苦しめられてきたんですね。

日米地位協定の現状も見直す必要があるかもしれません。

沖縄県では、米軍機の夜間飛行訓練による騒音問題が深刻化している。

住民の苦情を無視し、軍事的必要性を優先する米軍と日本政府の姿勢が批判されている。

騒音防止協定における『運用上必要』などの文言が、騒音防止の効力を弱めている点を指摘し、夜間飛行の完全禁止を求める声が強い。

さらに、北朝鮮のミサイル発射を例に挙げ、日本国内に米軍基地が存在しないことが最も有効な安全保障であると主張する意見も出ている。

沖縄への基地集中がもたらす危険性を訴える声も高まっている。

米軍基地の存在が住民の安全を脅かす要因であるとし、米軍による凶悪事件や事故の発生が問題視されている。

米軍と日本政府に対して、沖縄社会との関係を重視し、夜間飛行を全面禁止するよう強く求める声が上がっている。

さらに、5・15合意の破棄と、米軍基地の無条件使用を認めた合意の撤回を主張し、真の主権回復を訴える運動も展開されている。

沖縄の基地問題、これは難しいですね。でも、経済効果も無視できないでしょう。

オスプレイの低空飛行訓練:安全対策の不透明さと国民の不安

オスプレイ訓練、最低高度60mは安全?

安全性に懸念あり

本章では、オスプレイの低空飛行訓練について、安全対策の不透明さと国民の不安という観点から詳しく解説していきます。

公開日:2023/08/06

✅ 日米合同委員会は、在日米軍のMV22オスプレイの飛行訓練における最低高度を500フィートから200フィートに引き下げることで合意しました。

✅ この合意により、オスプレイはこれまでよりも低い高度で飛行訓練を行うことができるようになります。

✅ ただし、訓練の実施地域は沖縄県を除く日本国内の山岳地帯に限定され、土日祝日や夜間は訓練を行わないことなどが条件として設定されています。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20230707/k00/00m/040/367000c安全対策が不透明なまま、低空飛行訓練が行われているのは不安ですね。

事故が起きる前に、しっかりと対策を講じるべきだと思います。

日米両政府は、米海兵隊の輸送機MV22オスプレイの飛行訓練で、最低高度を約60メートルまで下げることで合意した。

これは、日本の航空法の規定である150メートルをはるかに下回るものであり、安全への懸念が広がっている。

防衛省は、操縦員の技量維持と即応性維持のための訓練が必要であると説明し、事前に慣熟飛行を行うなど、安全対策を講じると主張している。

しかし、国民からは、米国の言いなりではないかという不安や怒りが広がっており、低い高度での飛行訓練が事故につながる可能性に対する懸念が拭えない。

訓練は、沖縄県を除く山岳地帯で行われ、土・日・祝日や学校行事のある日、午後10時~午前7時は実施されない。

また、訓練の2日前までに米軍が自衛隊に通報し、事故が発生した場合には米軍が原因究明を行う。

オスプレイの低空飛行訓練、これは安全面で大きな懸念があります。でも、高度な技術を持つ米軍なら大丈夫でしょう。

米軍ヘリの不時着事故:騒音防止協定の無力化と住民の不安

普天間飛行場のヘリが深夜飛行した理由は?

訓練中だったため

本章では、米軍ヘリの不時着事故について、騒音防止協定の無力化と住民の不安という観点から詳しく解説していきます。

公開日:2024/04/13

✅ 普天間飛行場では、日米で合意された騒音防止協定違反となる夜間飛行が常態化しており、10日深夜にも米軍機の離着陸が複数回確認されました。

✅ 特に、オスプレイは3月14日の運用再開以降、夜間の離着陸が計18回確認されており、騒音問題が深刻化しています。

✅ 防衛局は、米軍側に騒音軽減を求めていますが、嘉手納基地でも騒音苦情が過去最多となるなど、沖縄県民の負担は依然として大きい状況です。

さらに読む ⇒朝日新聞デジタル:朝日新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.asahi.com/articles/ASS4D2VWMS4DDIFI008M.html騒音防止協定が守られていない現状は、住民の不安を増幅させるでしょう。

米軍は、協定を遵守する責任があります。

米軍普天間飛行場所属のUH1Yヘリが沖縄県うるま市の津堅島に不時着した事故で、事故機が日米の騒音防止協定で飛行が制限されている深夜に飛んでいたことが明らかになった。

米軍は訓練中であり、パイロットが機械的な問題の可能性を判断し、予防的に着陸したと説明している。

協定は米側の運用上必要な場合は対象外としており、形骸化が改めて浮き彫りになっている。

地元住民は深夜の飛行音に悩んでおり、今回の事故を受けて安全への懸念を訴えている。

特に、ヘリやオスプレイの飛行回数の増加に不安を感じている住民が多く、約束を守ってほしいと訴えている。

騒音防止協定、これは絵に描いた餅ですね。現実問題として、米軍は自分たちの都合で行動するでしょう。

米軍機の飛行訓練:安全問題と基地問題を巡る懸念と抗議

沖縄国際大学で開かれた集会では、米軍基地について何が訴えられた?

即時閉鎖・撤去

本章では、米軍機の飛行訓練について、安全問題と基地問題を巡る懸念と抗議という観点から詳しく解説していきます。

✅ 2004年8月13日に沖縄国際大学で発生したアメリカ軍ヘリコプター墜落事故から20年が経過し、事故当時の状況や問題点について、事故に直面した人々の証言を交えながら振り返る。

✅ 日米地位協定により、アメリカ軍は事故現場への日本側の立ち入りを拒否し、現場調査や事故原因究明を妨げた。これは、沖縄国際大学でのヘリ墜落事故当時だけでなく、現在でも起こりうる問題であり、アメリカ軍機の事故が頻繁に発生している現状を踏まえ、日米地位協定の現状を見直す必要性を訴える。

✅ 事故から20年経った今も、基地では航空機の離着陸が繰り返されており、事故の記憶を風化させないため、当時の状況を記録し、未来へと伝えていくことの重要性を強調する。

さらに読む ⇒QAB 琉球朝日放送出典/画像元: https://www.qab.co.jp/news/20240807220032.html米軍機の事故は、決して他人事ではありません。

日米地位協定も見直す必要があると感じます。

2023年8月13日、沖縄国際大学で米軍ヘリ墜落事件から19年を記念し、「普天間基地の閉鎖を求め、平和の尊さを語りつぐ集い」が開催された。

集会では、前津榮健理事長・学長が声明を読み上げ、普天間基地の危険性と即時閉鎖・撤去を求めた。

学生代表2人は意見発表を行い、米軍機の騒音や不安感、平和のために議論と行動の重要性を訴えた。

墜落事件当時、大学1年生だった市民は、子どもたちの頭上を米軍機が飛び交う現状を憂慮し、日常化させてはいけないと語った。

19年前の事故では、旧本館に米軍ヘリが激突し炎上・大破したが、奇跡的に人的被害はありませんでした。

しかし、米軍は墜落現場を封鎖し、日本側の立ち入りを拒否したことが問題視されている。

毎日新聞の調査により、米軍機、特にC130J輸送機が東京や神奈川など首都圏上空で全長300キロを超える周回飛行を日常的に行っていることが判明した。

調査は航空機の位置情報公開サイトを用いて2020年以降実施され、一部は撮影で確認されている。

飛行ルートは横田基地を起点に、東西2ルートで固定されている可能性があり、東京、神奈川、埼玉、群馬、山梨、静岡の6都県にわたっている。

調査対象には米軍ヘリも含まれ、新宿駅上空での低空飛行も確認された。

これらの飛行は日本政府が提供している訓練空域外で行われており、首都圏での米軍機の活動実態が明らかになった。

11月14日午後5時頃、米軍普天間飛行場所属のUH-1ヘリコプター1機が沖縄本島最北端の国頭村辺戸岬付近に不時着した。

ヘリには6人が搭乗しており、警告灯が点灯したため、予防着陸したとのこと。

けが人は確認されていません。

現場は辺戸岬の南西1.6キロの地点で、国道58号近くの田畑との情報があります。

2022年6月にも同村で米海兵隊のCH53E大型輸送ヘリが不時着しています。

国頭村は職員を派遣して状況確認を行っており、沖縄県警も乗務員から聴取を行っています。

なお、同日午前には、普天間飛行場所属のオスプレイ2機が事前の使用届なく、鹿児島県の奄美空港に着陸する事案も発生しています。

米軍機の飛行訓練、これは安全と経済のバランスが難しい問題ですね。でも、安全を最優先に考えるべきでしょう。

米軍機の低空飛行問題については、安全対策の強化や住民とのコミュニケーション強化など、早急な対応が必要だと感じます。

💡 米軍機の低空飛行は、住民の安全を脅かしているだけでなく、騒音問題や心理的なストレスも発生させている。

💡 日本政府は、日米地位協定に基づき、米軍機の飛行に関する法的規制を適用除外としている。

💡 米軍機の低空飛行は、全国各地で住民から中止を求める声が上がっている。