バックキャスティングとは?企業の未来を変える逆算思考未来の目標から逆算して現在を考えるとは!?

未来から逆算して行動する「バックキャスティング」で、SDGsや脱炭素化を実現!トヨタやレゴの事例も紹介。あなたのキャリア目標設定にも役立つ、この革新的な手法を学ぼう!

💡 未来の目標から現在を考える逆算思考

💡 脱炭素化やSDGs達成に有効な手法

💡 トヨタやレゴなど、多くの企業が導入

それでは、バックキャスティングについて詳しく見ていきましょう。

バックキャスティングとは?

未来から逆算する「バックキャスティング」とは?

目標達成のための戦略策定手法

バックキャスティング、興味深いですね。

公開日:2022/11/16

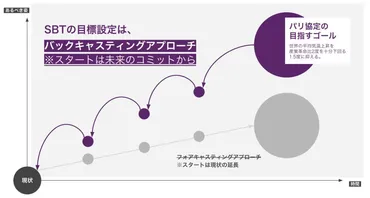

✅ 脱炭素化に向けた取り組みには、現状を起点として改善を繰り返す「フォアキャスティングアプローチ」ではなく、未来の目標から逆算して現在を考える「バックキャスティングアプローチ」が重要である。

✅ バックキャスティングアプローチは、現状では考えられないようなイノベーションを生み出し、大きな変化をもたらすことができる。これは、脱炭素化のような、従来の延長線上では達成できない目標を達成するために不可欠な考え方である。

✅ 中小企業にとっても脱炭素化は、成長の機会となる。バックキャスティングアプローチによって、新たなビジネスモデルや技術革新が実現し、持続可能な社会の実現に貢献することができる。

さらに読む ⇒Kabbara合同会社 – この地球のカーボンニュートラルを実現する出典/画像元: https://kabbara.jp/blog/b0120/未来から逆算して考えるって、発想の転換が必要ですね。

バックキャスティングは、未来のあるべき姿から逆算して行動を決める手法です。

1970年代からエネルギー・環境分野で用いられ始め、現在はSDGsや気候変動・脱炭素などの中長期的なテーマにおいて使われています。

バックキャスティングの特徴として、普段では気付かない選択肢を発見できる、二項対立の構図でも乗り越えるシナリオを描ける、多様なパートナーシップが展開でき、大きな変革を生み出せる、といった点が挙げられます。

うん、確かに。未来を先に決めて、そのために今やるべきことを考えるって、すごく理にかなってるよね。

バックキャスティングとフォアキャスティング

未来と現在、どちらから考える?

状況に応じて使い分け

バックキャスティングとフォアキャスティング、どちらも重要ですね。

✅ バックキャスト(バックキャスティング)とは、未来の望ましい状態を起点とし、その実現のために現在何をすべきかを逆算して考える思考法です。

✅ バックキャスト思考のメリットは、従来の延長線上ではなく、未来の「ありたい姿」を起点とすることで、新たな競争軸(サステナビリティ)を生み出し、競争力を高めることができます。

✅ バックキャスト思考を進めるには、未来像を明確化し、その実現に必要な行動を逆算的に考えていく必要があります。具体的な手順としては、望ましい未来像の定義、現状とのギャップ分析、実現に向けた戦略策定、実行計画の策定などが挙げられます。

さらに読む ⇒環境・CSR・サステナビリティ戦略に役立つ情報サイト おしえて!アミタさん出典/画像元: https://www.amita-oshiete.jp/column/entry/015036.phpバックキャスティングは、長期的なビジョンを達成するのに役立つんですね。

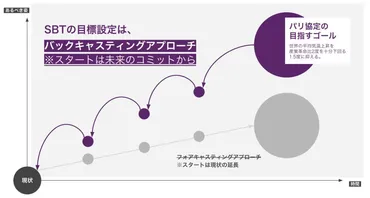

バックキャスティングは、未来の目標を起点とし、逆算的に解決策を考える方法です。

長期的なビジョンを描き、その実現に向けて、必要な施策や計画を立てていきます。

一方、フォアキャスティングは、現在を起点として、未来を予測する思考方法です。

現状の課題に気づきやすく、改善に取り組みやすいというメリットがあります。

バックキャスティングは、SDGsのように、遠い未来の実現を見据え、必要な施策を逆算的に考える場合に有効です。

新しいアイデアを生み出し、選択肢を広げ、長期的な目標達成に役立ちますが、不確実性が高く、現実的なビジョンが必要となります。

フォアキャスティングは、現状を分析し、課題解決のための施策を検討する場合に有効です。

現実的な目標設定が可能で、具体的な行動計画を立てやすいですが、長期的なビジョンを見失いやすいという側面もあります。

企業や個人が目標達成を目指す際には、それぞれの思考法の特徴を理解し、状況に応じて使い分けることが重要です。

バックキャスティングとフォアキャスティングを組み合わせることで、より効果的に目標達成に近づけることができます。

うちは、もう未来のことなんて考えられないわよ。目の前のことだけで精一杯よ。

バックキャスティングの活用事例

企業は未来の目標達成のため、どんな手法を活用している?

バックキャスティング

具体的な事例が分かりやすくていいですね。

✅ トヨタは2050年までに、新車CO2排出量90%削減、ライフサイクルCO2排出量ゼロ、工場CO2排出量ゼロなど、6つの環境チャレンジを掲げています。

✅ 電動車普及のため、トヨタは車両電動化関連技術の特許実施権無償提供や技術サポートを実施し、世界での電動車開発・市場投入を促進しています。

✅ FCVを普及させ水素社会の実現を目指し、トヨタは燃料電池システムの性能向上、コスト低減、商用車への応用などを進めており、20年末には次期「MIRAI」を発売予定です。

さらに読む ⇒一般社団法人 日本経済団体連合会 / Keidanren出典/画像元: https://www.keidanren.or.jp/journal/times/2020/1105_12.htmlトヨタやレゴの取り組みは、まさにバックキャスティングの成功例ですね。

トヨタ自動車の「トヨタ環境チャレンジ2050」は、2050年にクルマの環境負荷をゼロにするという目標を掲げ、バックキャスティングの手法を採用しています。

この取り組みは、国連のSDGsの考え方とも合致し、持続可能な社会の実現を目指しています。

レゴ社も、2030年までにプラスチックの使用をやめ、持続可能な新素材に変えるという目標を設定し、バックキャスティングに基づいた取り組みを進めています。

バックキャスティングは、自分のキャリア目標設定にも役立ちます。

現状のスキルや経験に縛られることなく、理想の自分を設定し、その実現に必要な能力やスキルを明確にすることで、理想に近づくことができるのです。

トヨタはさすがだな。環境問題にも積極的な姿勢を見せている。

バックキャスティングとフォアキャスティングの比較

バックキャスティングとフォアキャスティング、どちらが未来を変える?

バックキャスティング

バックキャスティングとフォアキャスティング、それぞれのメリットとデメリットが分かりました。

✅ トヨタ自動車は、地球環境問題への貢献を目的とした「トヨタ環境チャレンジ2050」を発表し、2050年までに3つの領域で目標を設定しています。

✅ 「もっといいクルマ」では、新車のCO2排出量を90%削減し、ライフサイクル全体でCO2ゼロを目指します。

✅ 「もっといいモノづくり」では、生産工場におけるCO2ゼロ化と水資源の効率的な利用を目指します。また、「いい町・いい社会」では、環境技術のグローバル展開と自然保全活動に取り組みます。

さらに読む ⇒JFS Japan for Sustainability出典/画像元: https://www.japanfs.org/sp/ja/news/archives/news_id035413.htmlトヨタ環境チャレンジ2050、目標達成に向けて着実に進んでいるんですね。

バックキャスティングは、大きな変化を起こしやすく、効果的な行動を導き出す一方で、短期的な改善は期待しにくく、状況変化への対応が難しいというデメリットがあります。

一方、フォアキャスティングは実現性が高く、強みを活かしやすいですが、大きな変革を起こしにくく、最終的な姿が見えにくいというデメリットがあります。

バックキャスティングの具体的な例として、トヨタ環境チャレンジ2050、EARTHFOODCHALLENGE2030、ピープル・アンド・プラネット・ポジティブなどが挙げられます。

トヨタ環境チャレンジ2050では、2050年までにライフサイクルCO₂ゼロなど6つの目標を掲げ、2030年までのマイルストーンを設定することで、具体的な行動指針を定めています。

EARTHFOODCHALLENGE2030は日清食品グループが掲げる環境戦略で、2030年までに持続可能な食の未来の実現を目指し、具体的な取り組みを進めています。

ピープル・アンド・プラネット・ポジティブは、ユニリーバが掲げる持続可能な事業モデルで、人々と地球に好影響を与えることを目指しています。

これらはいずれも、明確な目標設定と逆算思考によって、具体的な行動計画を立て、持続可能な未来の実現に向けて取り組んでいます。

企業が環境問題に取り組むのは、素晴らしいことだよね。

バックキャスティング研究

バックキャスティングでシナリオの質が重要になる理由、それは?

創造性発揮の動機づけ

バックキャスティング研究、興味深い内容ですね。

公開日:2024/11/08

✅ 未来検討手法体験セッションは、シナリオプランニングや未来創造ダイアローグ、バックキャスティングなどの手法を体験を通して理解し、組織での活用方法を学ぶことができるセミナーです。

✅ セミナーでは、実際の手法体験を通して、未来検討手法を理解し、組織での活用方法を学ぶことができます。

✅ 参加対象者は、未来検討手法に興味がある方、グループワークを体験したい方、組織での活用に興味がある方です。

さらに読む ⇒スタイリッシュ・アイデア出典/画像元: https://www.stylishidea.co.jp/seminar-post/foresight-tools-trial-session/シナリオの質が、創造性発揮の動機づけに影響を与えるんですね。

本研究は、バックキャスティングを用いたイノベーション機会特定において、シナリオの質が関係者による創造性発揮の動機づけにどのような影響を与えるかを調査することを目的とする。

バックキャスティングとは、持続可能な社会の実現に向けた未来像を描き、その実現のための道筋を現在から未来へと計画していく手法である。

本研究では、未来展望理論と自己決定理論を基に、シナリオの質と関係者の創造性発揮の動機づけの関係を検討する。

特に、シナリオが関係者に抱かせる未来に対する時間的展望と、シナリオが関係者に与える自律性、すなわち関係者が目標達成のために自主的に行動を起こしたいと感じる度合いと、関係者の創造性発揮の動機づけとの関係を分析する。

実験研究を通じて、シナリオの質と関係者の創造性発揮の動機づけの関係を検証し、バックキャスティングにおける効果的なシナリオ設計のための指針を得ることを目指す。

未来のこと、考えるのは楽しいわね。

バックキャスティングは、未来を創造するための重要な考え方です。

💡 未来の目標を起点に現在を考え直す

💡 脱炭素化やSDGs達成に貢献

💡 企業や個人の成長を促進する可能性を秘めている