中国の少子高齢化問題、日本との比較と今後の対策は?中国の少子高齢化問題の現状と対策、日本との比較

中国を襲う少子高齢化の嵐!「一人っ子政策」の反動で人口減少、出生率は日本以下に。政府は出産奨励策を打ち出すも効果は限定的。高齢化も加速し、労働力不足、経済成長鈍化の危機。育児費軽減、結婚支援が急務だが、若者の価値観の変化や景気低迷が壁に。習近平政権、少子化対策の成否は?中国版「失われた30年」を回避できるか?

高齢化の進展と高齢者向けサービス市場

中国の高齢化社会で、急成長が見込まれる市場は?

高齢者向けサービス市場

中国の高齢化は急速に進んでおり、高齢者向けサービス市場は成長が見込まれています。

在宅介護の現状と課題を見ていきましょう。

✅ 中国は高齢化が急速に進み、政府は高齢者サービスの整備・拡充を推進しているが、介護保険制度はまだ整備が進んでいない。

✅ 中国の高齢者向けサービスは在宅介護が主流であり、高齢者の価値観や経済的な事情、伝統的な考え方が影響している。

✅ 日本企業は中国の高齢者市場に注目しているものの、事業環境の違いから撤退事例もあり、在宅介護への対応など、ビジネスモデルの検討が重要である。

さらに読む ⇒ジェトロ(日本貿易振興機構)出典/画像元: https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/special/2024/1101/1d5a15405c658080.html高齢化が進む中で、高齢者ケアのニーズが高まっていますね。

市場の成長に期待しつつ、課題解決に向けた取り組みも重要です。

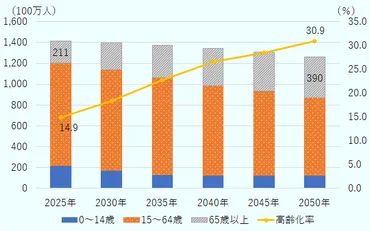

中国では、高齢化も急速に進んでおり、2022年には65歳以上の人口が2億人を超え、高齢社会に突入した。

政府は高齢者ケア、介護保険、医療介護連携を推進しており、高齢者向けサービス市場は大きな成長が見込まれている。

しかし、少子化と単身世帯の増加に伴い、コミュニティや施設でのケアへのニーズが高まる傾向にある。

1950~60年代生まれの高齢者がサービス市場を牽引すると見込まれ、政府は高齢者サービス産業への民間資本参入を推奨している。

高齢者向けサービスは、今後の日本でも重要なテーマになるわよね。中国の事例を参考に、日本でももっと質の高いサービスが提供されるように期待したいわ。

経済への影響と課題

中国経済の未来は?少子高齢化がもたらす最大の懸念は?

経済成長の鈍化と労働力不足。

中国の少子高齢化は経済成長に大きな影響を与え、労働力不足や年金制度への負担増加が懸念されています。

課題と対策について解説します。

公開日:2023/03/17

✅ 中国では少子高齢化が進み、労働人口の減少と高齢化による福祉サービスの圧迫が経済成長の足かせとなることが懸念されている。

✅ 専門家は、中国の人口動態が日本に類似しており、2030年代には経済成長で米国を下回る可能性があると予測している。

✅ 中国政府は年金制度の改革や民間年金制度の導入を進めているが、少子化と「寝そべり族」の増加、若年層の失業率上昇など課題は多く、財政的な制約もある。

さらに読む ⇒BBC Home - Breaking News, World News, US News, Sports, Business, Innovation, Climate, Culture, Travel, Video & Audio出典/画像元: https://www.bbc.com/japanese/features-and-analysis-64985426少子高齢化は、中国経済の成長を鈍化させる可能性がありますね。

日本も他人事ではありません。

早急な対策が必要です。

中国の少子高齢化は、経済成長に大きな影響を与えている。

労働人口の減少、高齢化の進展、年金制度の負担増加などが懸念材料となっている。

専門家は、中国の人口構造が日本に類似し、経済成長が鈍化し、アメリカを下回る可能性を指摘している。

若者の失業率の上昇や「寝そべり族」の増加も労働力不足を深刻化させている。

中国政府は、育児費用の軽減策を模倣しようとしているものの、経済的な余裕が不足している点も課題である。

少子高齢化による経済への影響は甚大だ。中国の状況を鑑み、日本も未来を見据えた大胆な政策を打ち出すべきだろう。

政府の対策と今後の展望

中国の少子化対策、効果は?何が課題?

出生増も、育児・教育費、婚姻数の低迷が課題。

中国政府は、育児手当の支給や公立幼稚園の無償化など、少子化対策を強化しています。

今後の展望について見ていきましょう。

✅ 中国の少子化が深刻化しており、2024年の出生率は1.01と日本を下回る水準になっている。

✅ 中国政府は少子化対策として、満3歳までの子供に対する育児手当制度の導入(年3600元/人)や、公立幼稚園の費用無償化を発表した。

✅ 少子化による人口減少は労働力不足や経済への負の影響をもたらすため、政府は危機感を強め対策を講じているものの、専門家は少子化の流れを反転させるのは容易ではないと指摘している。

さらに読む ⇒Infoseekインフォシーク - 楽天が運営するニュースサイト出典/画像元: https://news.infoseek.co.jp/article/president_100806/出生数は増加しましたが、依然として低い水準であり、少子化対策は急務ですね。

社会の変化に対応した、柔軟な対応が求められます。

習近平政権は、少子高齢化対策として、育児手当の支給や公立幼稚園の無償化などの対策を講じている。

地方政府も出産奨励策を実施している。

2024年には出生数が増加したものの、ピーク時の半分にとどまっており、少子化対策は急務である。

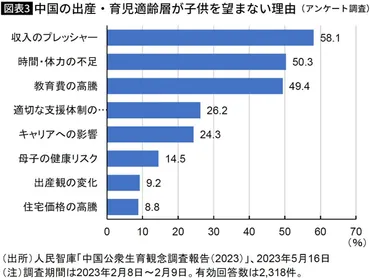

しかし、育児手当に対する不満の声や教育費の高さが問題となっている。

出生数向上の鍵となる婚姻数も低迷しており、景気低迷、若者の価値観の変化、結婚費用の高騰などが原因として挙げられる。

習政権は対策を始めたばかりであり、少子化は社会の変化を反映しているため、より踏み込んだ改革が必要とされている。

中国も大変だけど、日本も似たような問題を抱えてるから、他人事じゃないんだよね。もっと色んな角度から対策を考えないと、未来はないべさ。

本日の記事では、中国の少子高齢化問題について、日本の状況と比較しながら解説しました。

今後の動向に注目していきましょう。

💡 中国の少子高齢化は深刻化しており、経済成長への影響が懸念されています。

💡 政府は出産奨励策を打ち出していますが、出生率の回復には至っていません。

💡 高齢化が進み、高齢者向けサービス市場は成長が見込まれますが、課題も多く残っています。