コメ価格高騰と減反政策の終焉?コメ政策見直しに見る日本の食料自給の行方とは?減反政策廃止、コメ輸出拡大、作況指数廃止…コメを巡る政策の最前線

2024年のコメ価格高騰を受け、減反政策に終止符!政府はコメ政策を大転換へ。大規模化でコスト削減、輸出強化で国際競争力UPを目指す。しかし、既得権益や輸出の課題も。一方、70年間使われた作況指数が廃止され、新指標へ。最新技術を活用し、生産者の実態に即したより正確な統計を目指す。食糧安全保障と長期的な視点も重要となる、日本のコメ政策の行方は?

作況指数廃止後の新たな取り組みと課題

作況指数廃止後、農水省は何を目指す?

収量把握の精度向上と農業政策の基盤確立

作況指数の廃止と、それに伴う新たな取り組みについて解説します。

小泉農相が発表した内容と、今後の収量把握の精度向上に向けた対策、そして、そこから見える課題について掘り下げます。

公開日:2025/07/16

✅ 小泉農相は、コメの出来具合を示す作況指数の廃止を発表しました。

✅ 作況指数は、10アール当たりの収量を平年と比較して示す指標です。

✅ 2024年産コメの価格高騰の一因として、作況指数と生産現場の実態との乖離が指摘されています。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20250616/k00/00m/010/165000c作況指数の廃止は、生産現場の実情に即した政策を進めるための第一歩ですね。

新技術の活用や、より正確な統計データの収集は、今後の農業政策の基盤を築く上で非常に重要だと感じます。

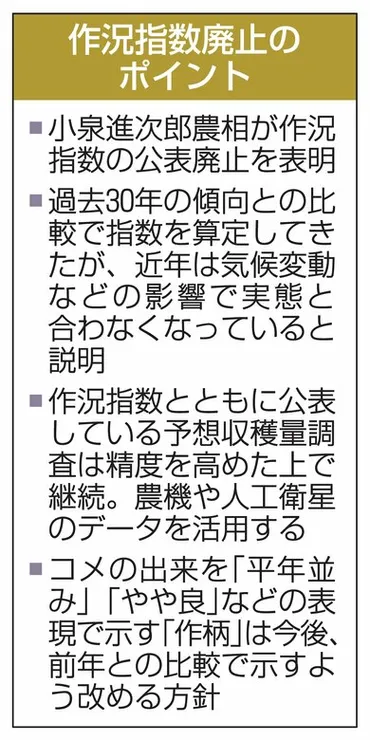

2025年産から作況指数の公表が廃止されることに伴い、農林水産省は収量把握の精度向上を目指し、様々な対策を講じています。

具体的には、主食用米の作柄を前年対比で示す方針、ふるい目基準の見直し、人工衛星データやコンバイン車載技術の活用を検討しています。

小泉農水相は、これらの取り組みを通じて、農業政策の新たな基盤を確立することを目指しています。

一方で、食糧安全保障の観点や長期的な分析の必要性、新技術の実用化における課題も残されています。

作況指数って、あんまりピンと来なかったんですよね。実際の出来と違うこともしょっちゅうだったし。新しい指標で、もっと分かりやすくなると良いわね!

統計を取り巻く環境の変化と、統計精度の向上への課題

なぜ作況指数廃止?生産者と統計の認識のずれ、何が問題?

収穫量と出荷量の定義の違いが議論を招く。

統計を取り巻く環境の変化と、統計精度の向上への課題について見ていきましょう。

農林水産省の統計に対する認識の変化、そして、統計精度の向上を妨げる要因について解説します。

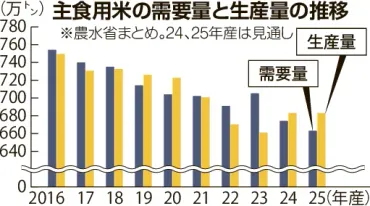

✅ 農林水産省は、2025年産の主食用米の全国生産量を683万トンと見通し、24年産の予想生産量と同水準に設定しました。

✅ 今夏はコメ不足が発生しましたが、人口減少による需要減が見込まれるため、この生産量に落ち着きました。

✅ この記事は、コメ不足や価格高騰といった現状を踏まえ、今後の米の安定供給に向けた課題について言及しています。

さらに読む ⇒北海道新聞デジタル出典/画像元: https://www.hokkaido-np.co.jp/article/1082032/統計の精度向上は、政策の根幹を支えるものですから、非常に重要な課題ですね。

生産者と統計における認識のズレを解消し、より正確な情報を収集することが求められます。

作況指数の廃止は、農林水産省の統計に対する認識の変化も反映しています。

統計における「収穫量」の定義と生産者の認識の違いが、議論や対応の誤りを招く可能性が指摘されています。

統計の現場では、ご飯用玄米の重量を「収穫量」とする一方、生産者は「出荷量」(良質米)を重視しており、この乖離が問題となっています。

また、統計部門の縮小、被調査者の協力度の低下、個人情報保護意識の高まりなども、公的統計の精度の向上を妨げています。

統計の定義が違うって、結構あるあるだよね。収穫量と出荷量で解釈が違ったり。正確なデータは、ビジネスの成功の鍵だからね!

新たな指標の導入と今後の展望

作況指数廃止!農水省の新指標とは?

作況単収指数を10月中旬から公表。

最後に、新たな指標の導入と今後の展望について解説します。

小泉農相が発表した内容と、今後の農業政策の方向性について、考察を深めていきましょう。

✅ 小泉進次郎農相は、コメの収穫量の指標である「作況指数」を廃止することを発表しました。

✅ 廃止の理由は、過去30年の傾向との比較で算出される作況指数が、近年は気候変動などの影響で実態と合わなくなってきたためです。

✅ 予想収穫量調査は精度を高めて継続する予定です。

さらに読む ⇒新潟日報デジタルプラス | 新潟県内のニュース、話題出典/画像元: https://www.niigata-nippo.co.jp/articles/-/627691作況単収指数の導入は、より実態に即した指標となることを期待します。

最新技術を活用した農業政策の基盤構築は、日本の食料自給率向上に貢献するはずです。

村上誠一郎総務相は作況指数の廃止を承認し、農林水産省は直近5年間の収量をベースとし、温暖化の影響を反映させた新指標「作況単収指数」を10月中旬から公表する予定です。

今回の決定を受けて、農水省は作況指数の代わりに、前年との比較で出来・不出来を示す方針です。

また、コメの収量を正確に把握するため、全国約8千区画で行っているサンプル調査は継続されます。

小泉農水相は、最新技術を活用し、農業政策の新たな基盤を確立したいと述べています。

今後は、新しい技術を活用しつつ、生産者の実態に即した統計の構築が求められています。

作況指数が無くなると、ちょっと寂しい気もするけど、新しい指標で、もっと分かりやすくなるといいね。それにしても、テクノロジーの力ってすごいね!

本日の記事では、日本のコメを取り巻く状況について、様々な角度から解説しました。

食料自給率の維持と、持続可能な農業の発展に向けて、今後の動向を注視していきましょう。

💡 減反政策の終焉とコメ価格高騰、輸出戦略と作況指数の廃止など、様々な要素が複雑に絡み合い、日本のコメ政策は大きな転換期を迎えている。

💡 作況指数の廃止と新たな指標の導入は、より実態に即したデータ収集と、的確な政策立案に繋がる可能性を秘めている。

💡 日本のコメを取り巻く環境は変化し続けており、持続可能な食料供給体制の構築に向けて、更なる課題解決と技術革新が求められる。