中国の一人っ子政策とは?少子高齢化と経済への影響は?一人っ子政策の始まりから現在までの変遷と、中国社会への影響

中国の「一人っ子政策」は、人口抑制に成功するも、少子高齢化、性別不均衡、経済的負担といった深刻な問題を引き起こした。2016年の政策転換後も出生率は低迷。労働力不足、年金制度圧迫、経済成長鈍化など、その影響は社会全体に及ぶ。日本も直面する少子高齢化という難題に対し、中国は社会全体の価値観改革、出産育児支援、国民の幸福追求という新たな段階へ。

政策転換と出生率の低迷

中国の少子化、なぜ?政策転換も出生率は低下?

晩婚化、養育費高騰、価値観の変化が原因。

中国は少子高齢化が進み、出生率の低下と若者の結婚・出産意欲の減退により、経済成長の減速が懸念されています。

結婚や子育ての金銭的負担、自由な生活への願望がその背景にあります。

✅ 中国は少子高齢化が進み、出生率の低下と若者の結婚・出産意欲の減退により、経済成長の減速が懸念されている。

✅ 結婚しない「不婚族」が増加しており、結婚や子育ての金銭的負担、両親との関係性、自由な生活への願望などがその背景にある。

✅ コロナ禍による若者の賃金や雇用の悪化、結婚観の変化も相まって婚姻件数は減少し、政府の出産奨励策も効果が出ていない。

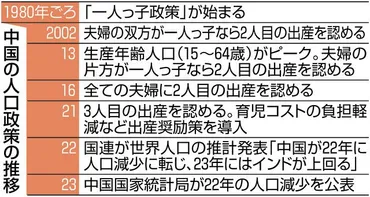

さらに読む ⇒東京新聞 TOKYO Web出典/画像元: https://www.tokyo-np.co.jp/article/225789一人っ子政策の廃止と、二人っ子、三人っ子政策の導入は、少子化に歯止めをかけられなかったんですね。

晩婚化や養育費の高騰、価値観の変化など、様々な要因が絡み合っているようです。

2016年、中国は一人っ子政策を廃止し、二人っ子政策を導入しました。

その後、2021年には3人までの出産が許可されるようになりました。

政策転換に伴い、各地方政府は晩婚・晩産のインセンティブを廃止し、法定を上回る出産休暇を新設するなど、出産優遇措置を講じています。

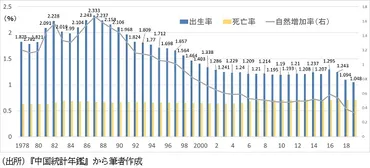

しかし、出生率は一時的に上昇したものの、その後は再び低下傾向にあります。

2020年には過去最低の0.85%を記録し、少子高齢化が深刻化しています。

その原因として、出産適齢期の女性の減少、晩婚化、養育費の高騰、そして「一人っ子に全投資する」という価値観が根強く残っていることが挙げられます。

うちの周りでも、子供を一人育てるのがやっと、って人が多いわ。 もう少し、国が子育てをサポートしてくれないと、誰も子供産まなくなるんじゃないかしら。

少子高齢化がもたらす経済的影響

中国経済を揺るがす少子高齢化!何が問題?

労働力減少、財政圧迫、消費低迷…対応急務!

中国の一人っ子政策は、少子高齢化を加速させ、経済へ大きな影響を与えています。

労働人口の減少、年金制度の圧迫、財政的負担の増大、消費の低迷など、多岐にわたる問題が顕在化しています。

✅ 中国では、一人っ子政策によって人口増加が抑制されたものの、少子高齢化が進み、出生数は回復せず、人口減少が始まっている。

✅ 2014年からの二人っ子政策解禁も少子化に歯止めをかけられず、2019年には建国以来最低の出生率を記録した。

✅ 人口動態の変化は経済社会に大きな影響を与えるため、中国は過去40年とは異なる政策や社会のあり方が求められる段階にある。

さらに読む ⇒Science Portal China出典/画像元: https://spc.jst.go.jp/experiences/special/economics/economics_2112.html経済への影響は深刻ですね。

労働人口の減少は、経済成長の鈍化を招く可能性がありますし、年金制度の圧迫も、将来への不安を煽りますね。

少子高齢化は、中国経済に様々な影響を与えています。

労働人口の減少、年金制度の圧迫、財政的負担の増大、消費の低迷など、多岐にわたる問題が顕在化しています。

労働人口の減少は、早くて2030年代後半、高学歴化の影響を考慮すると2040年以降に本格化すると予想され、経済成長の鈍化を招く可能性があります。

中国は、これらの問題に対応するため、出産奨励策、定年延長、イノベーション促進による生産性向上など、多角的な対策を講じる必要に迫られています。

一方、ウィスコンシン大学の易富賢氏は、中国の人口構造は日本の過去を追っており、2030年代には経済成長で米国を下回る可能性も指摘しています。

若者の失業率の高さや、競争社会からの脱却を目指す「寝そべり族」の増加も、労働力不足を加速させる要因となっています。

少子高齢化は、経済成長を阻害する大きな要因ですね。政府は、早急な対策を講じないと、中国経済の将来は暗いものになるでしょう。イノベーションによる生産性向上も重要ですが、根本的な解決には、出生率の向上も不可欠です。

未来への展望と課題

中国の少子高齢化問題の本質は?

社会保障制度の改革と経済成長の持続可能性への脅威。

中国の一人っ子政策は2016年に廃止されましたが、出生数は当初の予想ほど増えていません。

先進国の「リプロダクティブ・ライツ」の考え方とは異なり、国家が出産数を決定した点が特徴的です。

公開日:2020/12/23

✅ 中国の一人っ子政策は2016年に廃止され、夫婦は2人まで子供を持つことが許可されたが、出生数は当初の予想ほど増えていない。

✅ 一人っ子政策は、国家が出産数を決定するという点で、先進国の「リプロダクティブ・ライツ(性と生殖に関する権利)」の考え方とは異なる。

✅ 一人っ子政策導入前には、人口増加を抑制するための「計画出産」が実施され、合計特殊出生率が低下。改革開放政策開始とベビーブーム世代の出産年齢入りが、一人っ子政策導入の背景にある。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20201021/k00/00m/030/292000c一人っ子政策の歴史を振り返り、その影響を多角的に分析することは重要ですね。

少子高齢化という課題は、中国だけでなく、日本にとっても他人事ではありません。

中国の少子高齢化は、社会保障制度の改革を迫り、経済成長の持続可能性を脅かしています。

日本大学の小浜正子教授は、政策推進側と出産する側の双方の女性たちへのインタビューを通して、一人っ子政策の歴史を研究し、政策の緩和後も出生数が伸び悩む現状と、人々の間には「自分には関係ない」という意識が根強くあることを指摘しています。

中国は、日本と同様に、少子高齢化という課題に直面し、その克服に向けた様々な試みがなされています。

今後は、社会全体の価値観の変革、出産・育児を支援する社会システムの構築、そして国民一人ひとりの幸福を追求する政策が求められています。

一人っ子政策って、ほんまに色々考えさせられる問題やったねぇ。 日本も少子高齢化が進んでるから、他人事やないってことやし、もっと真剣に考えんとあかんね。

本日は、中国の一人っ子政策についてご紹介しました。

少子高齢化の問題は、中国だけでなく、世界的な課題として、私達も他人事ではないですね。

💡 一人っ子政策は、人口抑制のため1979年に導入され、その後の中国社会に多大な影響を与えた。

💡 政策廃止後も少子化は加速し、経済への影響や、「4-2-1現象」による負担などが問題となっている。

💡 中国は少子高齢化という課題に直面し、その克服に向けて様々な試みがなされている。