巨大地震と日本の未来はどうなる?首都直下地震、南海トラフ地震の脅威と対策とは?迫りくる巨大地震:首都直下地震、南海トラフ地震の脅威と対策

首都直下地震と南海トラフ地震、二つの巨大災害が日本を襲う!甚大な被害と経済的損失、国家存亡の危機をどう乗り越えるのか?専門家が警鐘を鳴らし、歴史的視点から未来への備えを説く。東京都の最新報告書、個人レベルの対策、そして企業がすべきこととは?今こそ、生き方を変え、未来への道筋を描く時!

東京都の被害想定とその対策

首都直下地震に備え、東京都は何を10年ぶりに見直した?

被害想定と、地域防災計画を修正しました。

東京都は首都直下地震等による被害想定を見直し、新たな被害想定を公表しました。

耐震化、家具固定や備蓄といった個人の防災対策が重要です。

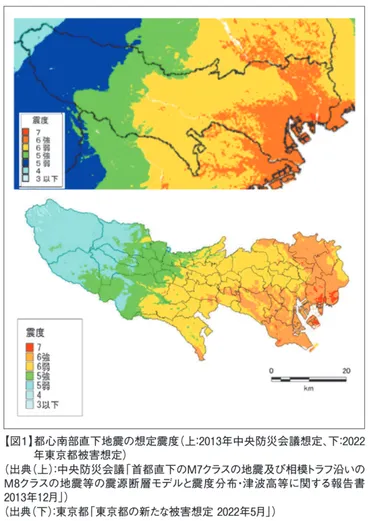

✅ 東京都は、約10年ぶりに首都直下地震等による被害想定を見直し、2013年の中央防災会議の想定を基に、近年の地震対策を加味した新たな被害想定を公表しました。

✅ 今回の見直しでは、建物被害棟数や死者数は減少しましたが、エレベーター閉じ込め台数など、定量的に被害が悪化している点や、帰宅困難者や複合災害といった定性的な記載変更がされています。

✅ 企業は、今回の想定変更で対応を大幅に変える必要はないものの、悪化している点や変更点を確認し、現状の防災対策を見直すきっかけとすることが重要です。

さらに読む ⇒中小企業の未来をサポート MSコンパス ❘ 三井住友海上出典/画像元: https://mscompass.ms-ins.com/business-news/Tokyo-inland-earthquake/東京都の被害想定の見直し、詳細な分析結果や今後の課題が示されています。

耐震化や食料の備蓄など、個人でできる対策を積極的に行うことが大切ですね。

東京都は、東日本大震災と南海トラフ巨大地震を踏まえ、首都直下地震等による被害想定を10年ぶりに見直しました。

この報告書は、東京都防災会議の地震部会での検討結果に基づいており、地域防災計画の修正と防災力向上に役立てられます。

詳細な分析結果、被害軽減効果、今後の課題と展望が示され、耐震化、家具固定、食料等の備蓄といった個人の防災対策も呼びかけられています。

また、発災直後から初期対応、そしてその後の生存者の生活確保、復旧、避難所不足対策など、段階的な対応も計画されています。

東京都の報告書は、首都圏全般での耐震化推進、感震ブレーカー普及促進、外国人観光客への防災情報伝達など、具体的な対策の方向性を示しています。

うちも家具固定しなきゃ!備蓄も、もっとちゃんとしないとね。でも、避難所不足対策とか、段階的な対応も計画されてるって聞くと、ちょっと安心するわ。

発災時の対応と経済への影響

巨大地震で莫大な経済損失!どう対策する?

交通、救命、インフラ復旧、慎重な財政出動!

土木学会は、南海トラフ巨大地震発生後20年余りの経済的被害を1466兆円と推計しました。

発災直後の対応、そして経済への影響について詳しく見ていきましょう。

✅ 土木学会が、南海トラフ巨大地震発生後20年余りの経済的被害を1466兆円と推計し、2018年の前回推計から増加したことを発表しました。

✅ 首都直下地震の被害推計も物価上昇の影響により、中間報告書から1110兆円に増加しました。

✅ 記事は有料会員限定であり、詳細な内容を読むには会員登録が必要とされています。

さらに読む ⇒徳島新聞デジタル|徳島県のニュース、イベント情報出典/画像元: https://www.topics.or.jp/articles/-/1254607経済被害の規模が桁違いですね。

発災直後の交通制御やインフラ復旧など、緊急の課題が山積です。

安易な財政出動は将来への負担になるという点も考えなければなりません。

内閣府の報告書では、発災直後の交通制御、救命救助、初期消火、治安対策、そしてインフラ・ライフラインの復旧が緊急の課題として挙げられています。

停電、通信途絶、上下水道の機能停止、交通麻痺、燃料供給の困難さなど、多岐にわたる問題への対策が不可欠です。

これらの災害は、それぞれ莫大な経済的損失をもたらす可能性があります。

首都直下地震では778兆円、南海トラフ巨大地震では1410兆円もの経済被害が予測されています。

安易な財政出動は将来世代への負担を増大させるため、慎重な対応が求められます。

企業支援を行う場合でも、生産性向上計画や賃金上昇計画を企業に提出させ、金融機関がチェックする仕組みが必要です。

1466兆円か… 企業支援をするなら、生産性向上計画や賃金上昇計画を義務化すべきだな。税金の無駄遣いは許さん!

未来への備えと個人の意識改革

南海トラフと首都直下、同時発生したら?未来への備えは?

耐震化、備蓄、早めの避難。企業はBCPを!

養老孟司さんの新刊『日本が心配』では、南海トラフ地震をテーマに、未来への備えと個人の意識改革を促しています。

本書の内容を見ていきましょう。

✅ 養老孟司さんの新刊『日本が心配』は、南海トラフ地震をテーマに、地震、防災、経済、環境の専門家との対談を通して、巨大地震発生後の日本社会の変化と、日本人が今何をすべきかを考察しています。

✅ 本書では、南海トラフ地震の発生時期を2038年と予測し、地震による被害に加え、首都直下地震との複合災害が起きた場合の経済的影響や、最悪の場合「日本が中国の属国になる」可能性など、深刻なシナリオを提示しています。

✅ 養老氏は、南海トラフ地震を日本人が生き方を変えるための最後の機会と捉え、自給自足の重要性や、災害後の日本社会の変化を真剣に考えることの必要性を訴えています。

さらに読む ⇒最新ニュースをいち早く出典/画像元: https://newscast.jp/news/5008137養老孟司さんの新刊、とても興味深いですね。

自給自足の重要性や、被災後の社会変化について考えるというのは、非常に大切な視点です。

個人の備えも重要ですね。

専門家は、南海トラフ地震と首都直下地震の同時発生という最悪のシナリオや、その結果としての中国の属国化といったリスクにも言及しています。

養老孟司氏の新刊は、食糧やエネルギーの自給自足の必要性、そして被災後の社会変化に着目し、日本人の生き方や価値観の見直しを促しています。

本書は、地震、防災、経済、環境の専門家との対談を通して、読者に未来への備えを促す一冊です。

個人レベルでは、耐震化、食料等の備蓄、そして「火を見ず早めの避難」を心がけることが重要です。

企業は、通勤困難を想定した事業継続計画を策定する必要があります。

この危機こそが、日本人が真剣に生き方を変えるための最後の機会であり、未来への備えを促すものです。

あー、養老先生か。災害は防げないけど、備えはできる。食料備蓄も大切だけど、精神的な準備も必要だよね。自分の命は自分で守るってこと。

本日は、巨大地震の脅威と、それに対する対策についてご紹介しました。

事前の準備と意識改革が、未来を明るくする鍵となりますね。

💡 巨大地震による経済的損失は甚大であり、早期の対策と強靭化が不可欠である。

💡 個人レベルでは、耐震化や備蓄など、日頃からの準備が重要である。

💡 未来への備えとして、自給自足の意識を持ち、被災後の社会変化を真剣に考える必要がある。