日本在住外国人の“壁”とは?多文化共生社会への課題と解決策を探る?日本での生活、文化の違い、そして差別問題

日本で暮らす外国人、特に欧米出身者にとって、文化の壁は高く、生活の課題となっています。集団主義や「空気を読む」文化は、独特のコミュニケーションスタイルを生み、誤解や孤立を招くことも。外国人差別も依然として存在し、電車での「ガイジンシート」現象は、その象徴の一つです。本記事では、多文化共生社会の実現に向けた取り組みと、私たちが抱える課題を浮き彫りにします。異文化理解を深め、多様性を受け入れることが、未来への鍵です。

「GaijinSeat」現象:異文化間の距離

電車で隣が空く「ガイジンシート」…原因は?

日本人の外国人への慣れや認識が原因。

西武鉄道とGTNの共同プロジェクト「Japan Life with Seibu」が紹介されています。

外国人住民の定住促進と地域住民との相互理解を深めるための取り組みです。

✅ 西武鉄道とGTNの共同プロジェクト『Japan Life with Seibu』は、外国人住民の定住促進と地域住民との相互理解を深めることを目指し、コロナ禍をきっかけに発足。

✅ GTNは、外国人向けの生活サポートに関するノウハウを提供し、プロジェクトの実務的な対応を担当。西武鉄道は広報活動を行い、特設サイトでのインタビュー記事などを通して情報発信。

✅ 今後は、地域特性に合わせたターゲット設定や、定住した外国人、不動産会社・家主の声の深堀りなどをGTNと連携して進めていく予定。

さらに読む ⇒GTN WOW|日本の力になる人の力になる出典/画像元: https://wow.gtn.co.jp/381「GaijinSeat」現象、興味深いですね。

確かに、私も電車で外国人の方が隣に座るのを躊躇する傾向があるかもしれません。

無意識の偏見がないか、自分自身を振り返る必要を感じます。

日本で外国人(特にアジア系以外の外国人)が体験する「GaijinSeat(ガイジンシート)」現象は、海外でも広く知られています。

これは、電車内で外国人が席に座ると、いつの間にか両隣が空席になる現象を指すスラングです。

イラン人男性の例では、最初は不安を感じ、自分の外見や臭いについて心配しましたが、他の外国人留学生も同様の経験をしていることを知り、安心したと語っています。

彼は、日本人が外国人に対して慣れていないために「怖い存在」と認識しているのではないかと分析しています。

また、欧州や中東出身の留学生が同様の経験をする一方で、中国やタイなどアジア系の外国人はこの現象を経験しないという声もあります。

この現象は、日本政府が外国人労働者の受け入れを拡大し、移民社会へと変化する中で、真のグローバル化の課題を浮き彫りにしています。

ガイジンシートって、面白い表現ね!でも、ちょっと寂しい気持ちになるわね。みんなが気持ちよく暮らせるように、もっとお互いを理解し合うことが大事よね。

差別という現実:法的な側面と実態

在留外国人が日本で直面する差別の現状とは?

日常生活での差別経験は深刻化、ヘイトスピーチも問題。

日本在住外国人が直面する差別の実態について解説します。

法務省の調査結果や、ヘイトスピーチの問題点、そして法的な側面からの対応について説明します。

公開日:2023/12/09

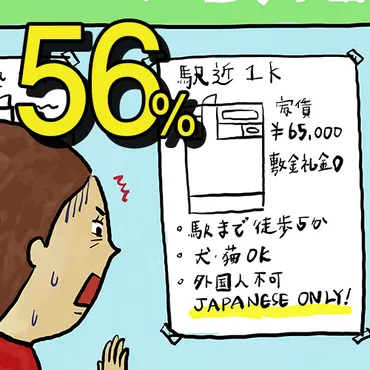

✅ 法務省の調査によると、日本在住外国人の半数以上(56.1%)が日常生活で差別を経験しており、家探しや仕事探し、仕事中に差別を受けるケースが多い。

✅ 外国人に対する差別として、入居拒否やヘイトスピーチが問題となっており、2016年にはヘイトスピーチ解消法が施行されたものの、ネット上での差別は依然として存在している。

✅ 日本は人種差別撤廃条約に加盟しているにも関わらず、政治家による差別的発言が見られるなど、差別問題の根絶には至っていない。

さらに読む ⇒チャリツモ出典/画像元: https://charitsumo.com/number/18583在留外国人の半数以上が差別を経験しているという事実は、大変深刻です。

ヘイトスピーチ解消法が施行されても、ネット上での差別が無くならない現状は、憂慮すべきです。

日本在住の外国人が直面する差別は、深刻な問題です。

2021年の調査によると、在留外国人の56.1%が日常生活で差別を経験しており、家探しや仕事探し、仕事中に差別を受けることが多いと報告されています。

ヘイトスピーチも近年深刻化しており、特定の国籍や人種、宗教などを理由に攻撃や侮辱を行う言動が問題となっています。

2016年には「ヘイトスピーチ解消法」が施行されましたが、ネット上では依然として問題が続いています。

国際的な人種差別撤廃の動きとしては、1965年の国連人種差別撤廃条約があり、日本も1995年に加入しています。

しかし、国内では、政策立案者自身が差別的発言をして炎上するケースも発生しており、差別問題の解決に向けた課題が残されています。

差別は許せん!法整備も重要だが、まずは国民一人ひとりの意識改革が必要だ。企業としても、ダイバーシティ&インクルージョンを推進し、差別を許さない文化を醸成していく。

「空席現象」への多様な解釈と課題

電車の空席問題、なぜ外国人の隣は避けられる?

シャイさ、気遣い、そして多様性の問題。

「電車の空席現象」について、様々な解釈と課題を提示します。

単なるシャイさだけでなく、多様な要因が複合的に絡み合っていることが語られます。

公開日:2025/07/31

✅ 多文化共生とは、異なる国籍や文化を持つ人々が互いを尊重し、対等な関係を築きながら共に地域社会で生活することを目指す考え方であり、グローバル化や少子高齢化が進む現代社会において重要性が増している。

✅ 多文化共生を推進するためには、外国人住民の人権を保障し、地域住民の異文化理解を深めることが不可欠であり、生活情報の多言語化や教育の推進、多様性を受け入れる心の醸成など、個人や地域社会での具体的な取り組みが求められる。

✅ 多文化共生には、労働力不足の緩和や地域の活性化、多様性の実現といったメリットがある一方、賃金や地域住民との問題、人材確保競争といった課題も存在し、SDGsとの関連性も深く、持続可能な社会の実現に貢献する可能性がある。

さらに読む ⇒Spaceship Earth(スペースシップ・アース)|SDGs・ESGの取り組み事例から私たちにできる情報をすべての人に提供するメディア|企業や自治体の取り組み事例から学ぶSDGs・サステナビリティと私たちにできること出典/画像元: https://spaceshipearth.jp/multicultural-coexistence/電車の空席現象には、様々な要因が考えられるんですね。

単なるシャイさだけでは説明できない複雑さがある。

異文化理解が、この問題を解決する第一歩になるかもしれません。

電車の空席現象、つまり外国人の隣の席が空きがちになる現象について、様々な解釈があります。

当初は差別意識と捉えて不快感を抱いていた筆者も、次第に考えを改め、日本人のシャイさや、相手の人物像を推測して距離を置くという可能性を考慮するようになりました。

しかし、最終的には、日本人が外国人の隣に積極的に座らないという事実は変わらないと結論付けています。

この問題は、単なるシャイさや気遣いだけでは説明できない複雑な要素を含んでおり、外見が日本人と異なるだけで生じる可能性もあります。

在留外国人にとっては、この現象への対処がサバイバル術にもなり得ます。

異文化理解を深め、多様性を受け入れることが、外国人との共生社会を築く上で重要です。

なるほどねぇ。シャイさだけじゃないってとこ、わかる気がするわ。外見で判断しちゃうってのも、あるのかもしれないし。もっと、いろんな人と積極的に関わってみるのが大事よね!

この記事を通して、日本で暮らす外国人の方々が直面する課題とその解決策について、多角的に理解を深めることができました。

多文化共生社会の実現に向けて、私たち一人ひとりができることを考えるきっかけになったと思います。

💡 文化の違いがコミュニケーションの壁となる。

💡 差別問題の根深さと、その法的側面。

💡 多文化共生社会の実現に向けた課題と、個々人ができること。