米不足の原因は?令和の米騒動と食料安全保障への影響を徹底解説!米の価格高騰と供給不安の背景

日本の米不足と価格高騰の裏側を徹底解剖! 減反政策の功罪、品質低下、流通の課題、そして農家減少… 複雑に絡み合う問題の根本原因を解き明かします。生産者と消費者ができることは? 未来の食料安全保障に向けた持続可能な米作りとは? 令和の米騒動を繰り返さないための対策を提言。

2023年の不作と流通の問題

2024年8月の米不足、原因は?

不作と流通の多様化、備蓄不足が要因。

2023年の米不足は、不作と流通の問題が重なった結果です。

高温障害による品質低下と、流通経路の多様化による透明性の低下が、価格高騰に拍車をかけました。

✅ 専門家は、日本の米政策が抱える課題として、正確な生産量の不明確さ、一部流通の不透明さ、実質的な減反政策などを指摘しています。

✅ 農家の高齢化と人手不足が進み、経費高騰の中で価格が低迷しており、農家の収入確保が課題となっています。

✅ 生産者は、あらゆる経費が上昇する中で米の価格だけが抑えられることに苦悩しており、頑張りが報われるような価格設定を求めています。

さらに読む ⇒TBS NEWS DIG出典/画像元: https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2041116?page=22023年の不作が、こんなにも影響しているとは驚きです。

流通の透明性も、価格に大きく影響するんですね。

備蓄も重要だけど、輸出も視野に入れるべきなのかもしれません。

2024年8月、スーパーの店頭で米が品薄になっている問題について、流通経済研究所の折笠氏は、2023年産の米が「不作」だったことが主な原因だと指摘しています。

新潟県を筆頭に全国的に高温障害が発生し、米の品質が低下。

これにより精米歩留まりも悪化し、実際の収穫量は見かけ以上に減少しました。

また、米の流通経路の多様化も影響しており、JAだけでなく、様々な業者が参入することで、流通の透明性が損なわれ、価格高騰の一因となっています。

米の需要減少に合わせて生産量を調整していましたが、不作によりそのバランスが崩れました。

農林水産省は、十分な備蓄をせず、EUのように余剰作物を輸出する対応も取っておらず、これも問題の深刻化を招いています。

お米が品薄になるなんて、ほんま困るわ!もっと安定供給してほしいし、農家さんには頑張ってほしいわね!

米農家の現状と対策

米農家減少で食料自給率低下?解決策は?

生産者と消費者の両輪の努力と米作り人増加。

米農家の減少も、食料自給率低下の大きな要因です。

収益減少、後継者不足が深刻化しており、政府も対策を講じていますが、根本的な解決には至っていません。

公開日:2025/06/18

✅ 緊急集会では、食料自給率を高めるための農業政策への転換を目指し、生産者や学者らが意見交換を行った。

✅ JA常陸組合長の秋山氏は、コメ不足の原因として、減反政策が続いていることや、異常高温による作況不良を指摘した。

✅ コメの価格高騰について、生産者米価と小売価格の乖離、大手チェーン店による早期の年間契約、流通量の減少を要因として挙げた。

さらに読む ⇒長周新聞出典/画像元: https://www.chosyu-journal.jp/shakai/35121米農家の減少は、日本の食料自給率にとって、大きな課題ですね。

気候変動への対応や、輸出による需要拡大など、生産者、消費者それぞれが努力する必要があるんですね。

米の生産者である米農家の減少も、日本の食料自給率低下に繋がる大きな課題です。

米農家減少の主な理由は、収益の減少、生産調整と輸入米の影響、そして後継者不足です。

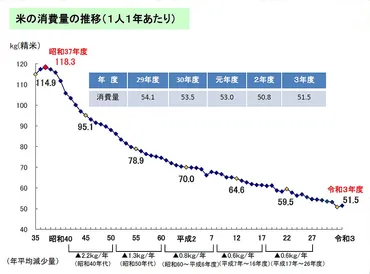

個人の米消費量の減少や価格低下により米農家の利益が減少し、政府の減反政策や輸入米の存在が国産米の消費量を圧迫しています。

少子高齢化と新規参入の減少により、米作りを継続できる人材も不足しています。

この問題に対し、政府は様々な対策を講じていますが、根本的な解決には至っていません。

折笠氏は、今後の対策として、生産者と消費者の両方の努力が必要だと指摘しています。

生産者側は、気候変動に対応した高温障害対策や農業技術の活用が求められます。

一方、消費者側は、国産米の需要を維持するために、積極的に米を食べる必要があります。

また、輸出を通じて米の需要を拡大することも重要です。

JA秋田中央会会長の小松忠彦氏は、米増産だけでなく、米作り人を増やすことの重要性を説いています。

大規模区画整備やスマート農業の推進は、担い手減少を促進する可能性があり、農業の担い手不足を農協組織の協働で解決し、地域を守る意識を醸成する必要があると主張しています。

米農家の減少は、由々しき事態だな。政府ももっと本気で対策を講じるべきだし、農業の魅力を高めて、若い人が安心して農業に参入できるような環境を整える必要がある。

持続可能な米の供給体制の構築に向けて

米不足回避のカギは?農協の役割とは?

増産と技術革新!農家の夢を育む農協。

持続可能な米の供給体制を構築するためには、減反政策の見直しや、農家の所得向上、技術革新が不可欠です。

食料自給率の向上を目指し、積極的に米を食べることも重要です。

✅ 食料安全保障とは、食料の安定供給を確保することであり、国内の食料生産力の強化や備蓄などが重要である。

✅ 日本ではお米の消費量が減少している一方、世界的には需要が増加しており、気候変動や国際情勢の影響で食料安全保障への危機感が高まっている。

✅ 食料自給率の向上にはお米の消費が重要であり、日本の食料自給率は主要先進国の中で低い水準にあるため、積極的に米を食べることで貢献できる。

さらに読む ⇒農林水産省ホームページ出典/画像元: https://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/soukatu/okome_majime/content/food.html減反廃止による増産、農家の所得向上、そして技術革新…様々な角度から、持続可能な米の供給体制を築くことが重要ですね。

私たちも、積極的に米を食べることから貢献できますね。

令和の米不足を繰り返さないためには、生産・消費の両面から持続可能な米の供給体制を確立することが不可欠です。

減反政策の廃止は、コメの増産、米価の低下、輸出増加につながる可能性があります。

減反廃止は農家への直接支払いと組み合わせることで、農地の効率的な利用を促進し、農村全体の所得向上に繋がる可能性があります。

小松氏は、農協の役割は農業所得の増大だけではなく、農業者が夢を語り合える生産現場を創り出すことにあると強調しています。

節水型乾田直播などの新たな技術革新によって、次世代に魅力ある現場を創出し、自らが現場や人を大事にし、夢を語り合える場を醸し出す農協であるべきだと訴えています。

最終的に、安定的な米の供給体制を構築し、価格変動リスクを軽減することが、日本の食料安全保障にとって不可欠な課題です。

減反政策の廃止は、コメの価格を下げることにもつながる可能性があるってことだね。消費者としては、ありがたい話だし、輸出も増えるっていうのは、良いことだね!

米不足の問題は、複雑ですが、私たち一人ひとりができること、そして必要な対策が明確になりました。

持続可能な供給体制の構築に向けて、共に考えていきましょう。

💡 米不足の根本原因は、減反政策、気候変動、流通の問題など複合的な問題。

💡 持続可能な供給体制のために、減反廃止、農家支援、技術革新、消費者の行動が重要。

💡 食料自給率向上には、米の安定供給と消費拡大が不可欠。