ドイツの労働時間と生産性はなぜ高い?働き方改革からみる日本の未来とは?ドイツの働き方改革:短時間労働と高生産性の秘密

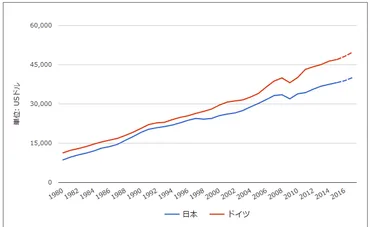

少子高齢化という共通課題を抱えながらも、対照的な経済成長を遂げたドイツと日本。輸出主導で国内投資を重視し、高生産性を実現したドイツの働き方に学ぶべき点とは?労働時間の厳格な管理、有給取得義務化など、ワークライフバランスを重視するドイツの教訓から、日本の生産性向上のヒントを探ります。労働時間記録義務化の行方も注目。

ドイツの労働時間とワークライフバランス

ドイツ、労働時間は?定時退社&有給消化率、スゴイってホント?

法規制&効率重視で、定時退社&高い有給消化率!

3つ目は、ドイツの労働時間とワークライフバランスについてです。

有給休暇の取得状況など、具体的な数字を基にご紹介します。

公開日:2019/05/07

✅ ドイツでは、テレワークが普及しており、成果が上がればオフィスに出社する必要がないという考え方が主流になっている。

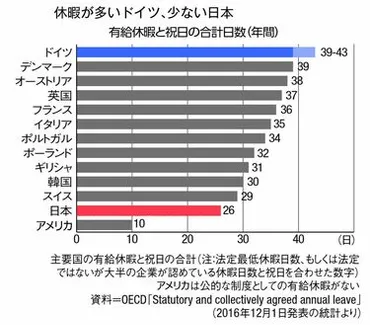

✅ ドイツは有給休暇が非常に多く、企業は社員に年間30日以上の有給休暇を与えているのが一般的で、土日祝日と合わせると年間約150日も休める。

✅ 日本の有給休暇は法律で定められた最低日数が10日と少なく、ドイツに比べて働き方の自由度が低い。

さらに読む ⇒ 東洋経済オンライン出典/画像元: https://toyokeizai.net/articles/-/273436?page=3ドイツでは、労働時間の厳格な制限と有給休暇の取得義務化が徹底されていますね。

仕事は生活の糧という考え方は、とても納得できます。

ドイツでは、労働時間は法的に厳しく制限され、年間労働時間はOECD加盟国中最短です。

1日の労働時間は原則8時間、残業は相殺が求められ、違反した場合は罰金や禁固刑が科されます。

有給休暇取得も義務化されており、9割以上の消化率を誇ります。

仕事は生活の糧を得る手段であり、個人の生活を犠牲にしないという考えが根付いています。

効率性を重視し、成果を評価基準とする個人主義的な文化が、定時退社や有給休暇取得を促し、高い労働生産性を実現しています。

年間150日も休めるなんて、信じられない!日本も見習ってほしいわ!

ドイツの労働時間制度改革と今後の展望

ドイツの働き方改革、何が義務化された?

労働時間の記録義務が使用者側に課された。

最後に、ドイツの労働時間制度改革と今後の展望についてです。

最新の情報と、著者の方の考察をご紹介します。

✅ 著者はドイツでの不動産買付ツアーアテンドの仕事を通して、ドイツの物価の安さ、充実したインフラ、高い生活水準を実感し、ドイツの労働時間の短さにも注目しています。

✅ ドイツが高い生活水準と短い労働時間を両立させている背景には、定時退社が社会的に合意されており、それによる不便さも許容される文化があると考えられます。

✅ 著者は、かつて不便さを感じたオーストラリアでの生活を例に、ドイツの生活様式が、利便性よりも自由時間を重視する価値観に基づいていると考察しています。

さらに読む ⇒Manachanブログ―世界で不動産を買おう!出典/画像元: http://asia-investor.net/2017/01/11/%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%84%E3%81%A8%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E5%8A%B4%E5%83%8D%E6%99%82%E9%96%93%E3%83%BB%E7%94%9F%E7%94%A3%E6%80%A7%E3%81%AE%E8%A9%B1/労働時間の記録義務化は、働き方改革をさらに進める上で重要な一歩ですね。

日本も、労働時間の管理を徹底する必要がありますね。

ドイツでは、労働時間記録の義務化が進み、ホームオフィスの法整備も議論されています。

2019年の欧州司法裁判所の判決により、使用者は従業員の全労働時間を記録する義務を負うことになり、2022年には連邦労働裁判所も全労働時間の記録義務を課す判決を下しました。

しかし、これらの改革は、関係者間の意見対立により、その実施には不確実性が残されています。

ドイツの働き方は、労働時間の短さと高い生産性を両立させ、個人主義的な文化と効率性を重視することで、日本よりも高い労働生産性を実現しています。

ドイツはすごいな。でも、それだけじゃなくて、不便さを受け入れるっていう文化があるのも大きいんだろうな。

本日は、ドイツの働き方改革についてご紹介しました。

ドイツの事例から、日本の働き方のヒントが見つかれば幸いです。

💡 ドイツの働き方改革は、高い生産性を実現し、日本も見習うべき点が多い。

💡 働き方の多様性を認め、ワークライフバランスを重視する姿勢が重要。

💡 デジタル化、個人のスキルアップへの投資も不可欠。