高潮対策、企業と住民はどうすべき?~東京・大阪の事例から学ぶ高潮対策とは?(高潮、対策、企業?)高潮対策の最新情報!~東京、大阪の事例から見る、企業と住民が取るべき対策とは

高潮の脅威から企業と都民を守れ!台風や気候変動がもたらす高潮被害は、私たちの生活を脅かします。本記事では、高潮のメカニズム、企業が取るべき対策、東京と大阪の対策比較、そして最新の防災情報まで、包括的に解説。高潮ハザードマップの活用、BCPへの組み込み、避難情報への注意など、具体的なリスク対策で、あなたの安全を守ります!

東京の高潮対策:防潮堤方式

東京港の水害対策、具体的に何をしているの?

防潮堤や水門などの高潮対策施設を整備している。

東京では、高潮対策として、防潮堤の整備が進められています。

この章では、東京都の具体的な取り組みと、高潮対策センターの役割について詳しく見ていきます。

✅ 東京MXの情報番組「東京インフォメーション」の特別企画「TOKYO防災 A to Z」では、東京都第二高潮対策センターを紹介し、台風や地震による津波・高潮から東京を守るための取り組みを伝えています。

✅ 東京は海抜ゼロメートル地帯が多く、高潮による浸水被害が想定されており、海水の侵入を防ぐ防潮堤、陸こう、水門などを整備し、伊勢湾台風クラスの高潮にも耐えられるよう設計されています。

✅ 東京都第二高潮対策センターは24時間体制で東京港の状況を監視し、水門の遠隔操作を行い、災害時における安全な水門閉鎖を実現しています。また、停電時の自家発電や職員による手動閉鎖も可能で、耐震対策も進められています。

さらに読む ⇒TOKYO MX+(プラス)出典/画像元: https://s.mxtv.jp/tokyomxplus/mx/article/202306301700/detail/東京の防潮堤は、まさに巨大な壁ですね。

約60キロメートルも連なっているとは驚きです。

24時間体制で監視している対策センターの存在も、都民の安全を守る上で非常に重要だと思います。

東京港は東京湾奥部に位置し、地盤沈下による脆弱性から高潮の影響を受けやすいという特性があります。

特に江東5区は地盤高が低く水害リスクが高い地域です。

東京都建設局と港湾局が連携し、防潮堤、水門、排水機場などの高潮対策施設を整備しています。

具体的には、外郭堤防修築事業、新高潮対策事業、高潮防禦施設整備事業、スーパー堤防等整備事業、耐震・耐水対策事業、江東内部河川整備事業などを行い、隅田川などの河川に高い防潮堤を建設することで都市全体を守っています。

これらの施設は、約150万人の都民の生命と財産を守る役割を担っています。

東京には水門15カ所、陸こう21カ所、約60キロメートルの防潮堤が連続して設置され、防潮ラインを形成しています。

高潮対策センターでは、カメラ映像や情報信号を監視し、AIによる水位予測も導入予定です。

東京、すごいねー!こんなに色んな対策してるんだ。でも、高い防潮堤って、ちょっと圧迫感とかないのかな?なんか、息苦しくなりそう…。

大阪との比較と対策の見直し

東京と大阪、高潮対策で何が違う?効果的なのは?

東京は防潮堤、大阪は大水門。大阪が効果あり。

東京と大阪では、高潮対策の手法が異なります。

東京は防潮堤方式、大阪は大水門方式を採用しています。

それぞれの対策のメリットとデメリット、実際の効果について比較検討していきます。

✅ 東京と大阪の高潮対策の違いについて、東京は防潮堤方式、大阪は大水門方式を採用している。

✅ 東京の防潮堤方式は、高い防潮堤を川沿いに築くことで街全体を水害から守るが、橋のかさ上げ工事や港湾機能の低下、都市機能低下のリスクなどの課題がある。

✅ 2018年の台風21号による大阪の大水門方式の成功を受け、東京都の高潮対策の見直しが検討されている。

さらに読む ⇒サガシバ 土木専門のコミュニティ&マッチングサイト 出典/画像元: https://sagashiba.jp/notes/25/view大阪の大水門方式が、2018年の台風21号で効果を発揮したというのは興味深いですね。

東京と大阪の対策の違いを比較することで、より効果的な対策が見えてくるかもしれませんね。

東京は防潮堤方式を採用していますが、橋のかさ上げ工事、港湾機能の低下、都市機能低下のリスク、長期間の工事、維持管理費などの課題も存在します。

一方、大阪は高潮対策として大水門方式を採用しており、2018年の台風21号の際にはその効果を発揮しました。

この成功が、東京の高潮対策の見直しを促す一因となっています。

現在、東京と大阪の対策の違いを比較することで、より効果的な高潮対策のあり方を模索する動きが活発化しています。

なるほど、東京と大阪の対策の違いを比較するのは面白い。それぞれの地域特性に合わせた対策が必要ってことだな。ミリオネアになるには、リスク管理が肝心だからな。

高潮に関する情報と住民の行動

高潮警報、避難情報は誰が発表?どう行動?

気象庁、市町村が発表。ハザードマップで確認し避難。

高潮に関する情報は、気象庁や自治体から発信されます。

この情報に基づいて、住民は適切な行動を取る必要があります。

高潮ハザードマップの活用方法や、避難時の注意点について解説します。

✅ 高潮ハザードマップは、浸水範囲や避難方法など、高潮に関する情報を市民に提供し、防災意識を高めるために作成された。

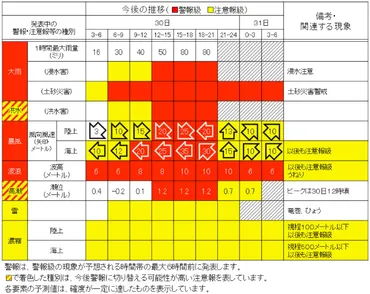

✅ 大雨や台風時には、気象庁から「早期注意情報(警報級の可能性)」、「注意報」、「警報」、「特別警報」が段階的に発表され、それぞれの情報に応じて防災行動をとる必要あり。

✅ 特別警報は、東日本大震災レベルの異常現象が予想される場合に発表され、高潮氾濫危険情報が発表された場合は、速やかに避難を行う必要がある。福岡市では、高潮浸水想定区域の算出に際し、朔望平均満潮位に異常潮位を考慮している。

さらに読む ⇒福岡市Webまっぷ出典/画像元: https://webmap.city.fukuoka.lg.jp/bousai/h_alert.html高潮に関する情報は、本当に多岐にわたりますね。

気象庁からの警報、市町村からの避難情報など、きちんと把握しておくことが大切です。

ハザードマップで自分のいる場所のリスクを確認しておくことも重要ですね。

高潮に関する情報は、気象庁、都道府県、市町村等から発表されます。

気象庁は高潮注意報、警報、特別警報を発表し、高潮特別警報は数十年に一度の規模の高潮が予想される場合に発表されます。

都道府県は「水位周知情報」として、高潮氾濫発生情報(警戒レベル5相当情報高潮)を発表します。

市町村は避難情報として警戒レベル3、4、5の情報を発表し、警戒レベル4では避難指示が発令されます。

住民はハザードマップ等でリスクを確認し、これらの情報に基づいて適切な避難行動をとることが重要です。

高潮対策センターは、辰巳水門などの施設を遠隔操作し、有事に備えています。

高潮対策は、気候変動による海面上昇にも対応しており、IPCCの数値に基づき防潮堤の高さが設定されています。

高潮に関する情報、しっかり確認しとかないとね!でも、情報って色々ありすぎて、何が一番大事なのか、分からなくなることもあるんだよね…。

今回の番組では、高潮の脅威と対策について、様々な角度から情報を深掘りしました。

企業も住民も、高潮に関する知識を深め、日頃から対策を講じることが重要です。

💡 高潮対策は、過去の教訓から学び、企業の事業継続計画と住民の防災意識の向上が不可欠。

💡 東京と大阪の事例から、それぞれの対策のメリットとデメリットを比較検討することが重要。

💡 ハザードマップを活用し、適切な情報収集と避難行動が、高潮から身を守るために大切。